体を温め血行を促進するお風呂は、毎日無理せずにできる冷え性(冷え症)対策の1つです。ただし、しっかり体を温めるには入り方にコツがあります。

冷え性になる原因と、冷え性改善に効果的な入浴法、芯から体を温めるコツ、忙しい人におすすめの足湯についてご紹介します。

冷え性(冷え症)とは

私たちの体は、体の働きを調整する「自律神経系」、ホルモン分泌をつかさどる「内分泌系」、外部の異物から体を守る「免疫系」、生体内の物質とエネルギーをつかさどる「代謝系」の四大システムにより健康を維持しています。

そのうち自律神経系は、意識しなくても呼吸や心臓の働き、体温調節などあらゆる生命活動の調整を行ってくれるシステムです。活動神経の「交感神経」とリラックス神経の「副交感神経」があり、この2つがシーソーのようにバランスをとりながら体内を調整しています。

疲労や睡眠不足、ストレスなどで自律神経系が乱れると、体温調節機能が正常に働かず、手足の血流量が必要以上に抑制されます。これが「冷え性(冷え症)」です。

血液が全身をスムーズに循環するためにも、自律神経の働きを整えることが大切です。

体を温める入浴方法

忙しいからと、ついシャワーだけで済ませいませんか? 湯船に浸かるという行為そのものが自律神経に働きかけ、良い作用をもたらします。さらに入り方を工夫することで、冷え性の改善にも大きな効果を発揮します。

38~40度の湯で長めに

自律神経を整えるのに大切なのが「湯の温度」です。体をなるべく長時間温められる38~40度のぬるめの湯に20分〜30分程度つかりましょう。

ぬるめの湯につかることで、自律神経のうちの副交感神経が優位になり、血流がよくなります。浴槽の中で手や足の指を開いたり閉じたりする運動をすれば、さらに血行促進につながります。

逆に40度を超える湯温にすると、交感神経が優位になってしまいます。神経が高ぶり寝付きを悪くするため、寝る前は熱い湯につかるのは控えましょう。ただし、寒くて体が冷えきっているような日は、体がしっかりと温まる湯温で入浴してください。

ぬるめ&長時間がヒートショックプロテインも増やす

ヒートショックプロテイン(HSP)とは、私たちの体内でつくられているタンパク質の一種で、入浴して体の温度が上がると体内に産出されます。ヒートショックプロテインは以下の4つの効果が期待されています。

- 〔ヒートショックプロテインの効果〕

- 冷え性の改善

- 免疫力アップ

- 体の痛みが和らぐ

- 疲れが回復しやすくなる

このヒートショックプロテインは、「ぬるめ(38~40度)の温度+長めの時間」の入浴をしたときにもっとも多く産出されることがわかっています。

温冷交代浴

寒い時期は熱めの湯につかりたいという人もいるでしょう。そういう場合は、温冷交代浴がおすすめです。

体を温めるのと冷やすのを交互に行う入浴法で、最初に湯船に入って体を温めます。十分に温まった段階で一度湯船から出て、手や足にシャワーで水をかけ、そしてまた湯船につかることを繰り返しましょう。

自律神経が鍛えられて血流がよくなり、疲労回復にも効果的です。

ただし、心臓に負担がかかりやすいので、十分温まっていない段階で水をかぶったり、循環器系統に不安がある方は避けるようにしましょう。

夏はクールダウン浴も◎

夏は熱が体内にこもりやすく、体が火照った状態になっています。そんな状態でシャワーを浴びただけや熱めの湯につかってしまうと、体温は下がらず、せっかく入浴しても汗がダラダラと止まらない状態に。

そういう場合は、半身浴の38〜40度よりさらに低い、35〜38度と体温に近いお湯に20〜30分浸かるクールダウン浴がおすすめです。この温度は「不感温度」と呼ばれ、体に熱が加わることや奪われることがないため、体にとって負担が少ないとされています。

それでいて、体温に近い湯につかることで皮膚表面は温まって血行がよくなり、副交感神経が優位になります。血液が熱を放出しながら流れるので汗をかきにくく、入眠もしやすくなります。

お風呂で体を芯まで温めるコツ

お風呂で体を芯から温めるには、入浴の前後に気を付けたいポイントがあります。

ポイント1:湯の温度をきちんとチェックする

湯船に湯を入れている間に、湯温が設定温度よりも下がってしまうことがよくあります。湯を入れる際はバスタブにふたをし、さらに水温計もあると便利です。

ポイント2:入浴前に浴室を温める

寒い季節には熱めのシャワーを浴室の壁にかけ、浴室全体を温めてから入浴しましょう。バスタブのふたをしないで湯をはり、蒸気で浴室を温めるのも効果的ですが、その際には湯温が低くなっていないか入浴前にチェックを。

ポイント3:半身浴では上半身を冷やさない工夫をする

半身浴をする場合、最初は上半身が寒く感じることがあります。そういう場合は我慢せず、タオルなどを肩にかけて寒さを防ぎましょう。

ポイント4:入浴剤を上手に活用する

市販の入浴剤には温浴効果を高めるものも多くあります。自分の好みや体質にあったものを上手に活用しましょう。

ポイント5:入浴後はしっかり汗をふく

入浴後、すぐにパジャマを着ると、汗で濡れて体を冷やす原因に。体温が落ち着いて汗をかかなくなるまで、吸湿性のよい服を着て汗を拭きとりましょう。

ポイント6:水分補給は常温以上のものにする

入浴すると汗をかくので、入浴前後は必ず水分補給を行いましょう。水分をとる際は体を冷やさないよう、できるだけ常温以上のものがおすすめです。

冷え性を改善するには、入浴以外にもさまざまなポイントがあります。詳しくは下記の記事でご紹介していますので、あわせて参考にしてください。

足湯でも冷えは解消できる!

時間がないときには足湯という方法もあります。温まった足から血液が全身を巡って体の芯まで温めるので、冷え性対策におすすめです。

心身ともにリラックスすることにより筋肉のこわばりが解け、安眠を促すとも言われています。

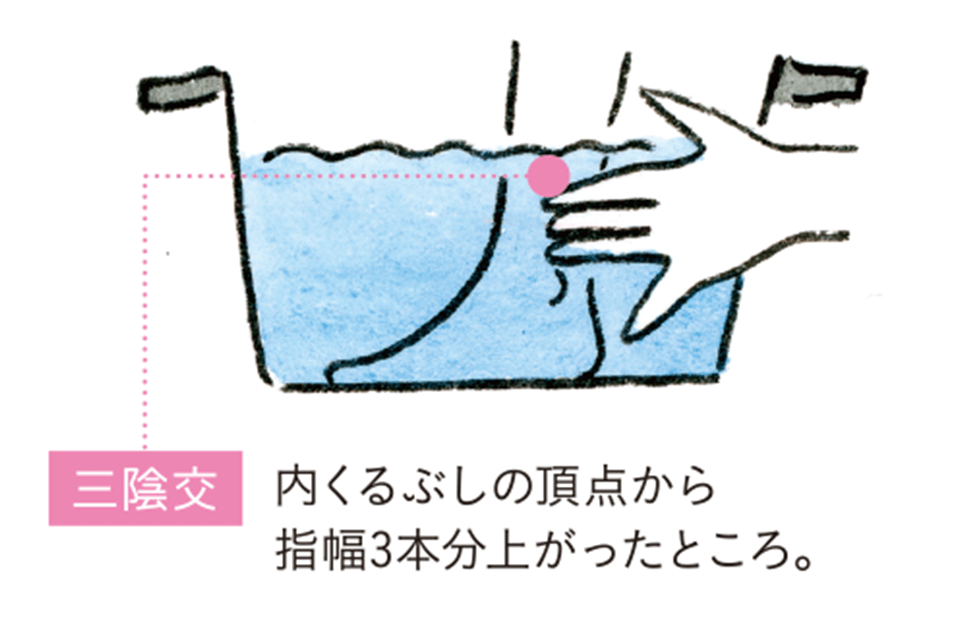

足湯は洗面器やバケツで手軽にできます。上のイラストのように、三陰交(冷えのツボ)が隠れるくらいに少し熱め(40~42℃)の湯をはり、足をつけます。温度が下がったら熱い湯を足し、体が温まるまで続けましょう。

※ 中高年以上で冷え(低体温)とむくみがある場合は、甲状腺機能低下症も疑われるので受診を。甲状腺機能が低下すると熱の産生量が下がります。

冷え性(冷え症)改善に「薬用養命酒」

入浴による冷え対策も有効ですが、体の中から血行をよくすることも重要です。「薬用養命酒」は、吸収された薬効成分が体内を広く巡って血行や代謝をよくし、体全体を温めます。

「薬用養命酒」が冷え症に効いていくしくみ

生薬の薬効成分が胃腸機能と血行を促進し、代謝を活発に、体の中から温めます。

「巡らせる」「補う」「温める」「取り除く」生薬たち

「薬用養命酒」は、「巡らせる」「補う」「温める」「取り除く」の4つの働きをもつ14種類の生薬を、日本人の風土や気候に合わせて、独自のバランスで配合。生薬単体では得られない効果が期待されます。

- 〔巡らせる作用〕

- 烏樟(ウショウ)、紅花(コウカ)、益母草(ヤクモソウ)鬱金(ウコン)

- 〔補う作用〕

- 芍薬(シャクヤク)、肉蓯蓉(ニクジュヨウ)、杜仲(トチュウ)、地黄(ジオウ)、ニンジン(ニンジン)、淫羊藿(インヨウカク)

- 〔温める作用〕

- 桂皮(ケイヒ)、丁子(チョウジ)

- 〔取り除く作用〕

- 防風(ボウフウ)、反鼻(ハンビ)

「薬用養命酒」を1日3回。血行をよくし、冷えにくい体へ導きます。詳しい情報は、下記のブランドサイトでご確認いただけます。