血流の悪化や代謝の低下などが原因で起こる冷え性(冷え症)。ただそこに至る原因はさまざまで、自分の冷え性タイプを知ることが、症状改善の第一歩になります。記事を参考に、自分に合った改善法を見つけてみましょう。

- 〔目次〕

- 冷え性(冷え症)とは

- 当てはまったら要注意! 冷え性(冷え症)の症状をチェック

- 冷え性(冷え症)の原因

- 男性と女性で異なる、冷え性(冷え症)の原因

- 冷え性(冷え症)の種類は3タイプ!

- 冷え性(冷え症)を改善する6つの方法

- 冷え性(冷え症)のQ&A

冷え性(冷え症)とは

冷え性とは血行不良によって起こる症状の一つです。臓器を通って温められた血液が全身に巡ることで体は温まりますが、循環が悪くなる部分には血液が行き届かなくなるため、冷えを感じるようになります。

特に足先は、心臓から遠く、重力もよりかかるため血流が滞りやすい部分。寒いときは末端から血液の熱が放出しないように、末端の毛細血管が収縮するので、手足は冷えやすく、冷えが進行すると腰やお腹が冷たく感じるようになります。

「冷え性」と「冷え症」の違いは?

「冷え性」は西洋医学的な考え方。冷えている状態、体質を指します。

「冷え症」は東洋医学では代表的な「未病」の一つ。単純に体が冷たいと感じるだけではなく、頭痛やこり、倦怠感などさまざまな症状を伴うため、治療し、体を温めることが必要だと考えます。

当てはまったら要注意! 冷え性(冷え症)の症状をチェック

冷えは長く放っておくと、疲れ、肩こり、胃腸の不調、不眠などさまざまな症状となって現れるため、初期段階で気づき、ケアしていくことが大切です。

- 〔冷えとの関連が考えられる症状〕

- 肩こり・腰痛

- 頭痛

- 足の痛み・関節痛

- 胃腸の不調(胃痛・胃もたれ・食欲不振・膨張感・下痢・便秘)

- 不眠

- 肌が荒れやすい

- だるい

- 疲れやすい

- 生理痛や生理不順

- ほてり・のぼせるような感覚(冷えのぼせ)

- 花粉症・アレルギー・風邪・インフルエンザ

- 生活習慣病

- むくみ・太りやすい

- うつ

冷え性(冷え症)の原因

冷え性の主な原因は、運動不足や加齢による筋肉量や基礎代謝の低下、食生活の乱れ、ストレス、冷たいもののとり過ぎなどが挙げられます。

筋肉量が少ない(筋力の低下)

筋肉量が低下すると生み出される熱量が少なくなり、冷え性を招きます。さらに筋肉の収縮により血液が全身に送られるため、筋肉量が少ないと血流が低下して手足が冷えやすくなります。

基礎代謝の低下

基礎代謝が低い人は熱が生じにくく、「冷え」を感じやすくなります。なお、基礎代謝量は16〜18歳をピークにだんだん減少し、40歳を過ぎると急激に落ち込みます。

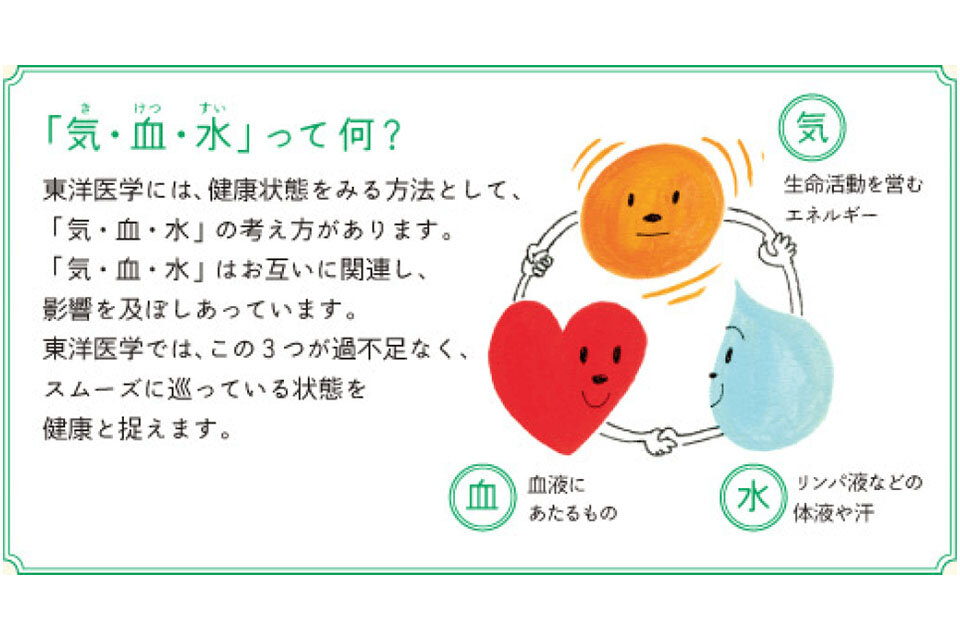

気・血・水のバランスの乱れ

東洋医学では人間の体を構成しているものを「気・血・水(き・けつ・すい)」の3つでとらえています。この3つが過不足なく、バランスよく体内を巡っているのが健康な状態。これらのバランスが乱れ、気や血が不足したり、血が滞ったりすると冷えの原因となります。

睡眠不足やストレスなどの影響による自律神経の乱れ

睡眠不足や過剰なストレス、不規則な生活などが続くと、自律神経の失調によって血流が悪くなり、冷えやすくなることがあります。

食生活の乱れ

しっかり栄養をとらず、熱源となる炭水化物やタンパク質が足りないと十分な熱をつくれません。またビタミン・ミネラルの不足は血行不良の要因に。栄養不足から筋肉量が低下すると、熱を生み出しにくくなり、冷えやすい状態になります。

冷たいもののとりすぎ

冷たいものを食べたり飲んだりすると胃腸が冷えてしまいます。冷蔵庫から出してすぐの食品は1~4℃、自販機の飲み物は1~6℃程度のため、こうしたものをとると、たとえ暑い時期でも、場合によっては冬より冷えてしまうこともあります。

便利な生活による体温調節機能の低下

常に快適で本来の季節感からずれた生活は、暑ければ熱を逃がし、寒ければ熱をつくり出す、人間本来の体温調節機能を鈍らせてしまいます。

ホルモンバランスの乱れ

自律神経にはホルモンバランスを調節する働きがあります。そのため女性は、ホルモンのバランスが崩れやすい思春期や妊娠・出産期、更年期などは自律神経の乱れが生じやすくなり、冷え性に悩む人が増えます。

鉄分不足

酸素を運ぶヘモグロビンの材料となる鉄が不足すると、全身に酸素が行き渡らなくなります。酸素が減少すると細胞が熱を生み出す力が弱まるため、冷えを感じやすくなります。

喫煙

喫煙により血管が収縮すると血行が悪くなり、冷えの原因になります。

病気が隠れている

中高年の女性に多いとされる「甲状腺機能低下症」になると、冷えを強く感じやすくなります。また突然血管が収縮するレイノー現象やバージャー病では手足の冷えが現れるほか、血行不良による冷えは動脈硬化の恐れも。対策を行ってもなかなか冷えが改善しない場合は病院を受診しましょう。

男性と女性で異なる、冷え性(冷え症)の原因

冷え性は女性のほうが多いといえるでしょう。ただ働き盛りの男性にも冷え性は広がりつつあります。女性の冷えが子宮トラブルとして現れやすいのに対し、男性は中高年以降に尿トラブルを起こしやすくなります。

女性の冷えの原因

筋肉量が少ないことと、ホルモンバランスの乱れにより体温調節機能が低下することのほか、月経時の血液不足により血流が低下することも影響します。下着による締め付け、サンダル・スカートといった下半身が冷えやすいファッションをすることも冷えにつながります。

男性の冷えの原因

要因として、偏った食事、運動・睡眠の不足・喫煙などの生活習慣の乱れ、ストレスが考えられます。その結果、筋肉量の減少や自律神経の乱れを引き起こし、冷えやすくなります。

冷え性(冷え症)の種類は3タイプ!

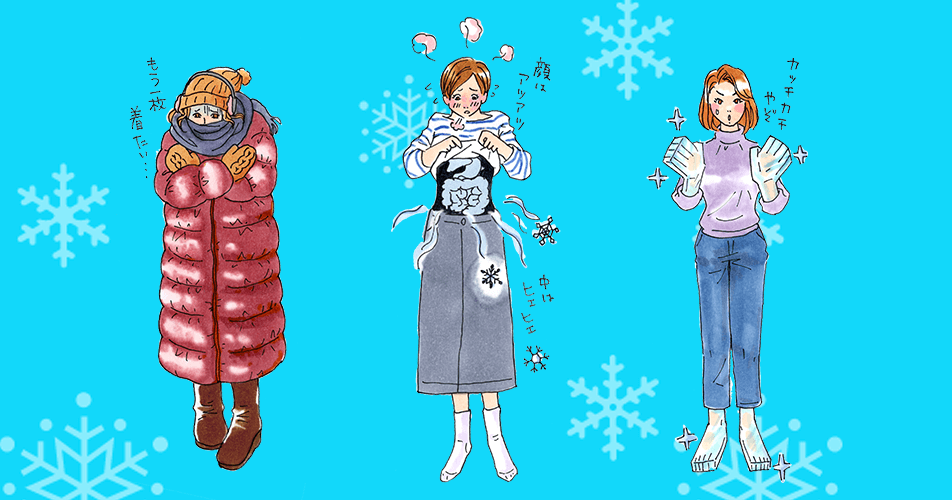

冷え性は症状や感じ方により、大きく3つのタイプに分けられます。

末端冷えタイプ

酸素や栄養を体中に運んでくれる血液が足りないため、体をすみずみまで温められないタイプの冷え性。手足が冷えて夜眠れないほか、目や爪のトラブルも起こりがちです。

内臓冷えタイプ

体に水がたまりやすく、水はけの悪さが原因で冷えているタイプです。典型的な症状がむくみ。水がたまった内臓は冷えて働きが悪くなるため、全身の不調につながります。

全身冷えタイプ

体を温めるエネルギーが不足しているため、全身に熱が届かないタイプの冷え性。胃腸のトラブルが原因で、食事からの栄養がしっかり吸収できずエネルギーが低下していると考えられます。

冷え性タイプは以下からチェックできます。

冷え性(冷え症)を改善する6つの方法

冷え性を改善するには、漢方薬の活用や、ツボ・マッサージでの血流改善、バランスの良い食事、ほどよい運動を心がけましょう。

漢方薬を活用する

冷え性を含む未病に効果を発揮するのが漢方薬。足りないものを補い、過剰なものを取り除くことで「気・血・水」のバランスをとり、冷えからくる不調を改善します。

冷え性におすすめの漢方薬は以下の記事でチェックしてみましょう。

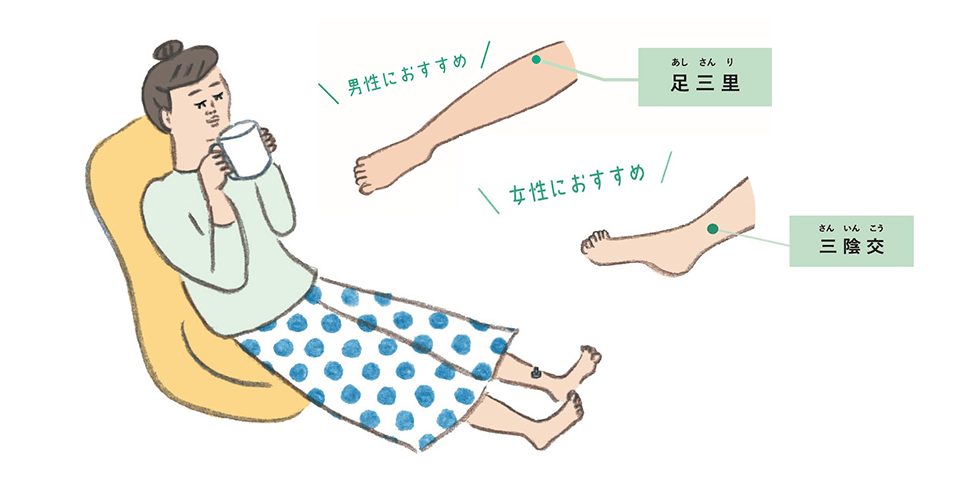

ツボ・マッサージで血流改善

血流を促し、体を温めるのに有効なのがツボ押しやマッサージ。冷え以外の不調改善にも役立つのでおすすめです。押すだけでなく、お灸のようにドライヤーで温める方法もあります。

冷えを解消するのに効果的なツボは以下記事で詳しく紹介しています。

規則正しくバランスの良い食事

食べるものによって体が温まったり冷えてしまったりと、食事は体に大きな影響を与えます。意外と注意すべきなのが「食べすぎ」。食べすぎると、胃腸に血流が集中し、その分、全身に血液が行き届かなくなり、冷えてしまいます。食事は腹八分目でなるべく規則正しくとるようにしましょう。体を温める意味でもよくかむことも大切です。

食べ物や飲み物について、詳しくは以下の記事で紹介しているので併せてご参照ください。

季節に合わせた衣類や靴下選び

服装は、上半身は薄く、下半身は暑くする「頭寒足熱」が基本。下半身は心臓から遠く、重力もよりかかるため血流が滞りやすく冷えやすい部分です。とりわけ冷えがちな足元は、寒い時期は靴下の重ね履きをしたり、レッグウォーマーを活用したりしてしっかり温めましょう。

靴下の選び方や重ね履きの方法は下記をご参照ください。

筋トレやストレッチをして筋肉を増やす

血を全身に巡らせるポンプの役割を果たすのは、心臓と筋肉。適度な運動をすることによって、その働きがよくなります。同時に筋肉は体を温める役割も担っているので、運動によって筋肉を増やせば熱を生み出せる体になります。

詳しい筋トレやストレッチ方法は以下の記事でチェックしてみてください。

お風呂に入る習慣をつける

お湯の温かさで体表面から温まるだけではなく、血行が良くなることで全身が温まります。また湯船に浸かると、体温調節機能にも関わっている自律神経のバランスが整います。

入浴方法は下記の記事で詳しく紹介しています。

冷え性(冷え症)のQ&A

冷え性(冷え症)は病院に行くべき?

極端な冷えを感じる、対策をしてもなかなか改善されない場合は何らかの病気が隠されている場合もあります。内科を受診しましょう。女性の方は産婦人科でもよいです。

原因はわからない、はっきりした病気ではないけれど冷えがつらいときは、漢方治療をおこなっている病院に相談する方法もあります。

冷え性(冷え症)の人の特徴は?

冷え性の原因には主に自律神経の乱れと、加齢や痩せ過ぎによる筋肉量の減少があります。以下でチェックしてみましょう。

4個以上当てはまる場合は「自律神経の乱れタイプの冷え性」

- 手先や足先が冷たい

- 肩こりがひどい

- 生活が不規則である

- 運動はほとんどしていない

- ストレスを感じやすい

- 冷房の効いた場所で長時間過ごす

- 冷たい飲み物や食べ物をよくとる

- 入浴はシャワーで済ませる

4個以上当てはまる場合は「加齢・筋肉量の減少タイプの冷え性」

- 体温が36℃未満

- ダイエットをしていないのに年々体重が減っている

- 最近転びやすくなった

- 朝方に足がつりやすい

- 肉や魚、乳製品をあまりとらない

- 運動はほとんどしていない

- 65歳以上である

タイプ別の対処方法は以下の記事で紹介しています。ぜひチェックしてみてください。