生理前になるといつもと同じ時間寝ているのに眠くてしかたがない、仕事に集中できないといったことはありませんか?

眠気を含む睡眠障害は、月経前症候群(PMS)の主たる症状のひとつ。日本では、生理のある女性のうち月経前症候群(PMS)の何らかの症状を感じている人は約70~80%といわれています。

生理前になぜ眠くなるのか、その理由と対策をご紹介します。

生理前に眠気を感じる4つの理由

生理前の眠気には、「体温」「自律神経」「GABA」「セロトニン」が影響します。ひとつずつ確認しましょう。

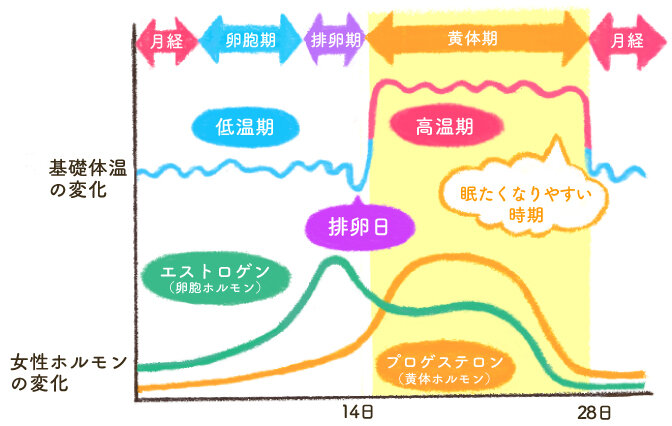

1. 体温の変化

- プロゲステロン(黄体ホルモン)

- 排卵を合図に基礎体温を上げ、妊娠を維持しやすい状態に体を整えようする女性ホルモン。プロゲステロンが増える黄体期は太りやすかったり、むくみやすかったり、心身ともに不調になりがち。

- エストロゲン(卵胞ホルモン)

- 代謝アップや精神状態の安定化をはかる女性ホルモン。エストロゲンが増えていく卵胞期は心身ともに好調でいられる。

人間の体は体温が下がると眠くなる仕組みになっており、日中の体温と眠りにつく前の体温の変化が大きければ大きいほどぐっすり眠れます。

女性の場合、排卵後から生理がくるまでの約2週間は「高温期」といって、女性ホルモンのひとつ「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の分泌増加により体温が平熱から0.3~0.6度ほど上がります。

そのため、夜になっても普段より体温が下がらず、寝つきが悪くなったり、眠りの質が低下したり...。その結果、日中に眠気を覚えるようになります。また、よく眠れない日が続くと睡眠不足に陥るため、高温期の中でも特に後半は日中に眠たくなりやすいと考えられます。

2. 自律神経の乱れ

寝ている間は、体を休めて回復させるように働く副交感神経が優位になります。

しかし、生理前は副交感神経を優位にするエストロゲンの分泌量が減少するため、心や体が活動的な状態が続きます。その結果、寝つきが悪くなってしまいます。

3. GABAの減少

「GABA」は、脳の興奮を鎮めたり緊張やストレスを和らげたりする働きをもつアミノ酸の一種。

プロゲステロンの代謝産物と関係があり、高温期に上がったプロゲステロンの分泌量が再び減少する生理の5日ほど前になるとGABAも減少します。そのため、生理前には不安な気持ちが強くなり、その不安感が不眠の原因になります。

4. セロトニンの分泌量の減少

高温期は女性ホルモンのバランスが変化するだけでなく、幸せホルモンと呼ばれる脳内物質「セロトニン」の分泌も減少します。

セロトニンは、不安や緊張を和らげる働きがあるだけでなく、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料になるもの。そのため、セロトニンの分泌が減少する生理前は眠るときにリラックスできず、眠りの質が下がってしまうのです。

医師おすすめ! 生理前のひどい眠気対策5選

1.睡眠時間を確保する

生理前の眠気の予防には、普段から睡眠をしっかりとって睡眠不足を蓄積しないことが大切です。理想的な睡眠時間は7~9時間。

朝起きたときに「よく眠れなかった...」という感覚があったら、その日は予定を調整して早く帰宅して睡眠時間を確保するのが理想。眠気を感じやすい生理前は、特に意識して早めにベッドに入るように心がけましょう。

2.睡眠の質を高める

どんなに長い時間眠っても、眠りの質が低ければ「よく寝た」とはいえません。以下の点に気をつけて睡眠の質を向上させましょう。

- 〔睡眠の質を高める方法〕

- 就寝の2~3時間前までに食事を終える

- 就寝前はカフェインや喫煙を控える

- アルコールは飲み過ぎない

- 夜は明るい蛍光灯の使用を避ける

- スマホやパソコンを使う場合は、アプリなどの機能を活かし画面の明るさや色を調整する

- 寝室の温度は25~26度、湿度は60%を目安に心地よい状態に調整する

- 一番深い眠りがおとずれる入眠から2~3時間は、睡眠を邪魔されない環境を作る

3.ランチメニューに気をつける

特に眠気が強くなるのがランチの後。血糖値が上がる炭水化物がメインのものや、脂質が多いものは寝不足のときや生理前は避けた方がよいでしょう。手軽にとれる一品料理より、定食スタイルの食事がおすすめです。

生理痛や冷え、貧血など、生理中の不調を改善するために意識するとよい食べ物については、以下の記事で詳しく紹介しています。こちらも参考にしてください。

4.セロトニンを増やす生活を意識する

生活を見直して、睡眠を促し自律神経のバランスを整えるセロトニンの分泌量を増やしましょう。

朝食にはタンパク質を

食事では、セロトニンの原料となる「トリプトファン」の摂取が鍵になります。トリプトファンを多く含むのは、豆腐や納豆などの大豆製品、牛乳やチーズなどの乳製品、卵、赤身の魚などのタンパク質。

朝にタンパク質をとれば、昼にセロトニン、夜には睡眠を促すメラトニンになるので、ぜひ朝食メニューを見直してみてください。

朝日を浴びる

朝、日光を浴びると体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が促されます。メラトニンは日光を浴びてから16時間後に分泌されることからも、毎朝規則正しく起き、目覚めたらまずカーテンと窓を開けて朝日を浴びるようにしましょう。

リズム運動を取り入れる

ガムをかむ、一定のリズムでのウォーキング、貧乏ゆすりといった「リズム運動」も、セロトニンの分泌にプラスに作用します。

生理中に体を動かすときの注意点は下記記事を参考にしてください。不調改善につながる運動なども解説しています。

5.寝つきをよくする工夫をする

スムーズに入眠するために重要なのは、眠くなったタイミングでベッドに入ること。眠気が訪れるタイミングをのがさないように、日中はしっかりと起きて行動し、夕方以降のうたた寝を避けましょう。

入浴方法を工夫する

眠気が訪れるのは手足から熱が放出されて体の内部の温度が下がっていく状態の時。就寝する1.5~2時間前に、38~39度程度のぬるめのお湯に入ってリラックスしながら体を温めるとよいでしょう。湯船に浸かる時間がない時は、40度程度のシャワーで冷えた体を温めるのがおすすめです。

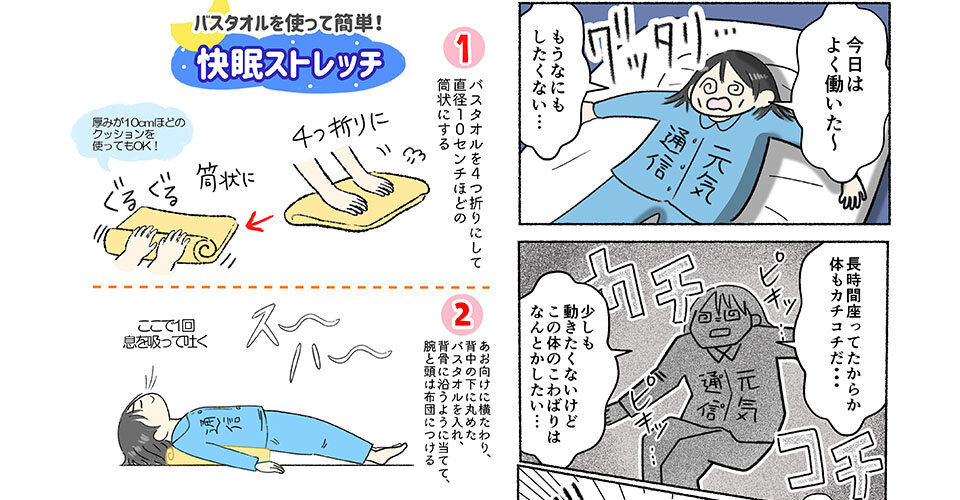

眠る前の簡単ヨガ

眠る前に行う寝つきをよくするヨガもおすすめ。以下で紹介するポーズには、深部体温を下げて寝つきをよくする効果があります。眠る前にベッドで行ってみましょう。

- 〔How to〕

- 手足を心地よく伸ばしてあおむけになる。

- 膝を開いて足をおなかの方に引き寄せ、手を足の甲にかぶせるようにして、足の指の間に手の指を挟み、ぎゅっと握る。手足の指を組み合わせられない場合は、足の指を手で握るだけでもOK。

- そのままの姿勢で9秒キープする。

出典:『超かんたんヨガで若返りが止まらない!』(世界文化社)

昼間から夕方にかけての時間帯に体を動かして体温を上げておくのも有効です。

日中に起こるだるい眠気への対処法

日中に仕事や家事、育児に支障をきたしてしまうほどの眠気は困りもの。眠たくなったときに自分でできる簡単な対処法を知っておくと安心です。

昼寝をする

眠気が強いときは、無理せず思い切って昼寝するのもひとつの手。夜の睡眠に影響しないように、以下のポイントを守ってください。

1. 昼寝は正午から14時くらいの間に

夜に眠れなくなるので、16時以降の昼寝は避けましょう。

2. 昼寝の前はホットコーヒーを

胃が温まって一時的に寝つきがよくなるだけでなく、カフェインの作用により短時間ですっきりと目覚められます。

3. 昼寝では深く眠りすぎない

眠る時間は30分以内に。デスクにうつ伏せか椅子にもたれかかって眠るようにしましょう。横になると深く眠ってしまい、目覚めてもぼんやりした状態が続いてしまいます。

眠気覚ましにハーブを活用する

清涼感のあるペパーミントやローズマリーの精油には、頭をクリアにする働きがあります。ティッシュに1滴たらして香りを深呼吸と共に嗅いでみるとよいでしょう。

ペパーミントのハーブティーを飲むのも気分がスッキリするのでおすすめです。

香りは生理前のイライラや体の不調を和らげるのにも効果的です。月経前症候群の詳しい説明やアロマを使った対処法は下記記事をご覧ください。

深呼吸をする

仕事や家事などを続けていると姿勢が悪くなりがちです。呼吸は浅く、首への負担も増しています。時々空を見上げたり、伸びや深呼吸をしたりしましょう。

胸を大きく広げると呼吸が楽になり、新鮮な空気をとり込めて頭や気持ちもスッキリ。

それでもダメなら医師に相談を!

質の良い睡眠がしっかりとれているにも関わらず眠気が強い場合は、PMS(月経前症候群)が重い可能性が考えられます。

低用量ピルや、漢方(抑肝散[よくかんさん]や加味逍遙散[かみしょうようさん])で症状が改善できます。我慢せずに婦人科の医師に相談してください。

眠気以外にも生理痛や経血の量、気分のムラなど、生理の困り事はさまざまありますが、どれも他人と比較するものではありません。

女性の人生はホルモンの影響で大きく変化します。そのことを一番理解している婦人科の医師をかかりつけ医にもち、小さなことでも気軽に相談できる環境を日頃からつくっておきましょう。

PMSのセルフケアは以下の記事もチェックしてみてください。

この方にお話を伺いました

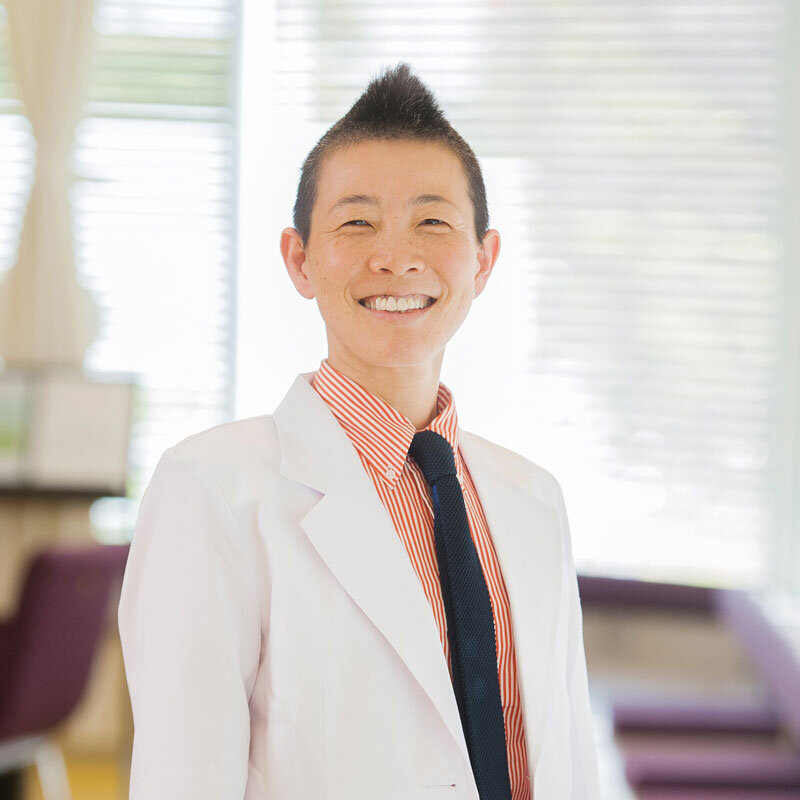

イーク表参道 副院長、産婦人科専門医、医学博士、婦人科スポーツドクター 高尾 美穂 (たかお みほ)

東京慈恵医科大学附属病院産婦人科などを経て現職。文部科学省・国立スポーツ科学センター女性アスリートの育成・支援プロジェクトメンバー、ヨガインストラクターとしても活動している。

ハーブ監修

ジャパンライフデザインシステムズ所属 IFA認定アロマセラピスト、AEAJアロマテラピーインストラクター 葛和 恵奈子 (くずわ えなこ)

編集者として取材で出会った植物の豊かな力に魅せられ、アロマ&ハーブによる健康術&生活術を学ぶ。専門学校講師として、また地域の女性達に生活の知恵となるアロマライフスタイル術を伝えている。