テレビやインターネットなど、目や耳から入ってくる情報が溢れている今こそ、見直したいのが嗅覚に訴える「香り」のパワー。意識する機会が少なくなりがちな「香り」ですが、実は一瞬にして脳を活性化させるチカラがあります。

暮らしに根づく身近な「香り」を楽しみながら嗅覚を研ぎ澄まし、脳の疲労を回復しましょう。

- 〔目次〕

- 嗅覚を磨いて、脳をバランス良く働かせよう

- 香りが一瞬で脳を元気にするのは、本能的な感覚器だから

- 鼻を利かせる習慣で憶力&段取り力UP

- 脳から見る香りの効果

- 日本の香りの効果を暮らしに

- 暮らしの中で意識的に香りを楽しもう!

嗅覚を磨いて、脳をバランス良く働かせよう

目と耳からの情報に頼りすぎる生活では、脳の中で知性や理性に関わる「大脳新皮質」という部分だけがフル稼働した状態に。

こうなると、感情や情緒をかき立てる感覚が乏しくなって脳の活動のバランスが悪くなるため、身体的な疲労だけでなく、イライラやストレスといった精神的な疲労を伴う「デジタルライフ疲労」を感じるようになります。

脳をバランス良く働かせるために、ダイレクトに本能や感情に結びつく「嗅覚」を研ぎ澄ましましょう。

香りが一瞬で脳を元気にするのは、本能的な感覚器だから

嗅覚は五感の中でも太古から存在する原始的な感覚器とされています。

嗅覚の情報は視聴覚の情報と違い、大脳新皮質を経由せず、本能的な行動や感情、直感に関わる大脳辺縁系にダイレクトに届くのが特徴。そのため香りを嗅ぐと、何の香りかを判断する前に感情が動きます。

さらに香りの情報は脳の視床下部に伝わり、人間の生理的な活動をコントロールする自律神経系・ホルモン系・免疫系に影響を与えるため、心身のバランスを整えることも。

香りは一瞬にして脳を活性化し、感情をリセットするのに有効な手段なのです。

鼻を利かせる習慣で記憶力&段取り力UP

意識して鼻を利かせると、視覚と聴覚ばかりを使い過ぎる生活に嗅覚が加わり、大脳新皮質(理性)と大脳辺縁系(感情)の活動のバランスがよくなります。

つまり、脳全体の情報のやりとりがスムーズになって脳が活性化するのです。

さらに香りで気分がよくなると、やる気が出て勉強や仕事に集中でき、記憶力がよくなる、計算や作業の段取りが早くなるといった効果が期待できます。

その他、近年の研究では香りによる脳への刺激が認知症予防や免疫力を高めることも分かってきています。

脳から見る香りの効果

香りと一口にいっても、その種類によって脳に与える影響は異なります。

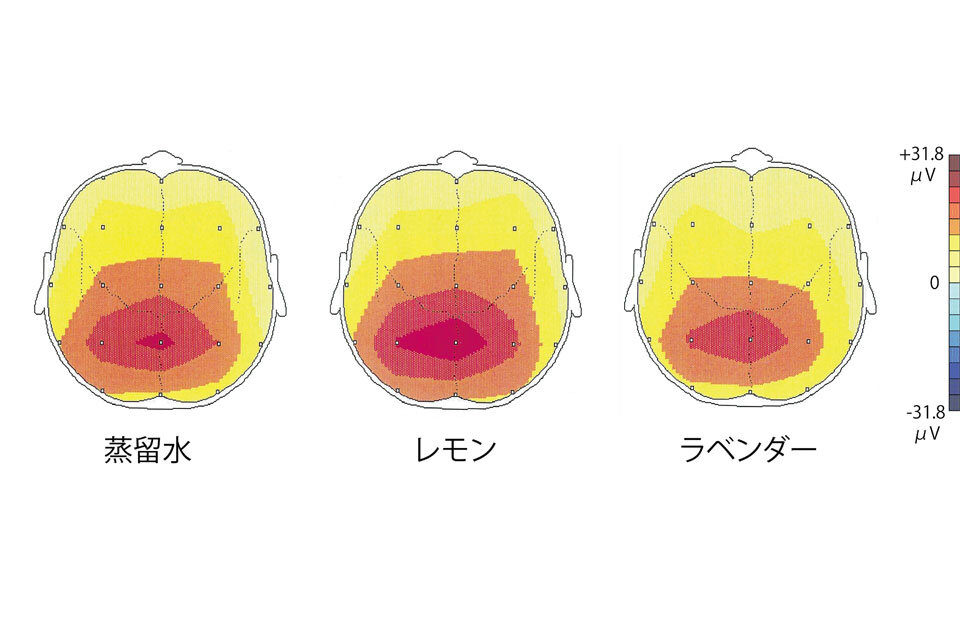

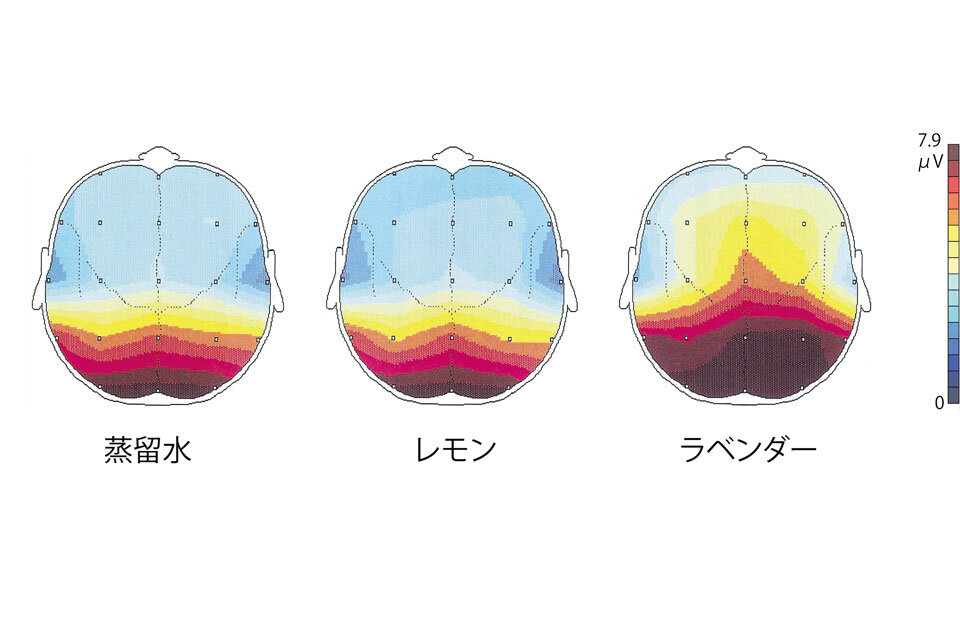

蒸留水(無臭)とレモン、ラベンダーのアロマオイルを嗅がせて脳波を見る実験からは、レモンは脳の活動を活性化させ、ラベンダーはリラクゼーションを促すことが分かっています。

実験① 脳の活性化を比較

脳機能の活性度を示すP300という脳波(赤色の部分)を見ると、レモンでもっとも大きくなりました。このことから、レモンは脳の活動を活性化させる効果があると言えます。

赤色の部分は、レモンがもっとも大きい

実験② リラクゼーション効果の比較

脳のα波(赤色や茶色の部分)を見るとラベンダーで顕著に。

α波は脳が円滑に働いている時に多くなり、心理的にはリラックスした状態を示すため、ラベンダーにはリラクゼーションを促す効果があると言えます。

赤色や茶色の部分は、ラベンダーがもっとも大きい

日本の香りの効果を暮らしに

「身土不二(しんどふじ:身体と土地は切り離せない関係にある)」という言葉があります。生まれ育った土地のものを食べるのが最も体によいとするものですが、これを香りにも応用して「日本の香り」に鼻を利かせてみるのもいいかもしれません。

国土の約2/3が森林に覆われた日本は、樹木の種類も多く、豊かな生態系が形成されています。こうした木々がもつ香りは日本の気候風土の中で、長い年月をかけて育まれた恵み。

例えば、日本固有種であるヒノキやスギ、クロモジの香りや、和食によく使われるゆずやすだちなどの香りにはリラックスやリフレッシュ効果、健康増進効果が期待できます。

日本の香りと効能

○クロモジ

爽やかさとほのかな甘さを併せもつ香り。鎮静作用や抗不安作用がある成分を多く含むため、ストレスの緩和や心身のバランス調整に最適です。

○スギ

軽やかな森林の香り。森林浴効果が高く、リラックスやリフレッシュ、疲労回復などに有効。

○ヒノキ

温かみのある木の香り。免疫力を高める香り成分「α-ピネン」が含まれる。疲労回復、安眠、リラックスのほか、やる気UPにも◎

○ゆず

日本に伝わったのは飛鳥時代から奈良時代の頃。香り成分「リモネン」は血行をよくし、体を温める効果があります。気持ちを落ち着けたい時にも。

香りには消臭や抗菌・殺菌作用も

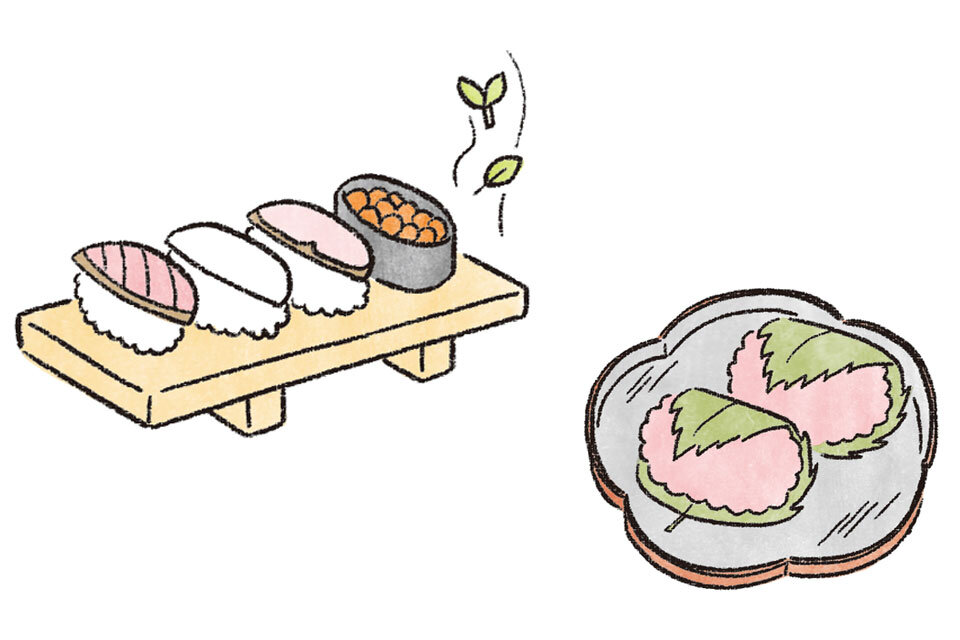

香り成分がもつ消臭や抗菌・殺菌作用も見逃せません。先人はこうした樹木の香りの効果をごく自然に暮らしの中に活かしてきました。

桜餅や柏餅のように食べ物を葉で包むのは、食材の鮮度を保ったり、腐敗を防いだりする知恵。抗菌作用があり水に強いヒノキは寿司下駄(寿司をのせる台)をはじめ、風呂や寺社仏閣の建材に使われています。

日本酒を仕込む酒樽にスギが使われるのは酒に木の香りをつけるだけでなく、殺菌作用によって酒の品質劣化を防ぐためとも。そのほか冬至の風習であるゆず湯、クロモジを素材にした芳香性健胃薬や入浴剤なども、香りとその効果を活かしたよい例といえるでしょう。

暮らしの中で意識的に香りを楽しもう!

香りは「手軽に」「こまめに」「ほのかに」楽しむのがポイント。日本では香水文化が発達していないため、ほのかに淡い天然の香りがおすすめ。

まずは身の回りで心地よいと思う香りを探し、日頃から鼻を利かせることを意識して。慣れてきたら、シーンや気分に合わせて香りを楽しみましょう。

触れる

自宅で紫蘇や山椒、ハープといった香りのある植物を育ててみては。葉を軽く揉むと香りがします。

森林浴もおすすめ。木漏れ日が差して心地よいと思う場所に座ったり寝そべったりして、樹木の精気を吸い込みましょう。公園の場合は樹木があって1時間ほど散策できる所を選ぶのが◎

森林浴の効果については、以下の記事も参考にしてみてください。

食べる・飲む

みかんやゆず、すだちなどの柑橘系の果実を部屋に置くだけでほんのりと香りが漂い、脳のよい刺激に。樽仕込みのウイスキーや日本酒は樽の香りが相まって味わい豊かです。

ハーブやスパイスを使ったジンなど香り高いお酒をたしなむのも一案。以下の記事も参考に、日常に取り入れてみましょう。

使う

シャンプーや洗剤など、樹木や植物から抽出した香料を取り入れた日用品を活用するのもよいでしょう。端午の節句の菖蒲湯や冬至のゆず湯など、季節湯も香りを楽しむのに最適。

スキンケアにハーブを取り入れるのもいいかもしれません。

漂わせる

植物から香り成分を抽出したアロマオイル(精油)は、様々な香りを手軽に楽しめるアイテム。ティッシュペーパーやお湯を入れたボウルに1滴たらして、 朝の目覚めや仕事の合間、 寝る時などの気分転換に。

手軽に暮らしの中で香り楽しみ、脳の疲労を回復しましょう。香りの効果については、以下の記事もぜひご覧ください。

この方にお話を伺いました

杏林大学名誉教授、精神科医 古賀 良彦 (こが よしひこ)

1971年慶應義塾大学 医学部卒業後、杏林大学医学部精神 神経科学教室に入局。同大学助教授、主任教授などを歴任。脳と香り研究の 第一人者としてテレビでも活躍。日本 催眠学会名誉理事長、日本ブレインヘ ルス協会理事長、日本薬物脳波学会 副理事長など。日本精神神経学会専 門医。医学博士。