冷え症は女性特有の症状と思われがちですが、生活環境や習慣、運動不足などを背景に、男性にも悩む人が増えています。女性の74%、男性も36%もの人が「冷えを自覚している」というデータも(2013年11月当社調べ)。

冷え症の原因には、自律神経の乱れと、加齢や痩せ過ぎによる筋肉量の減少があります。

多くの人が悩む冷え症ですが、原因によっては物理的に温めるより効果的な対策があるので、自分のタイプを知ってセルフケアを行いましょう。

働き世代の冷え症の原因は、8割以上がストレス。まずはリラックスを

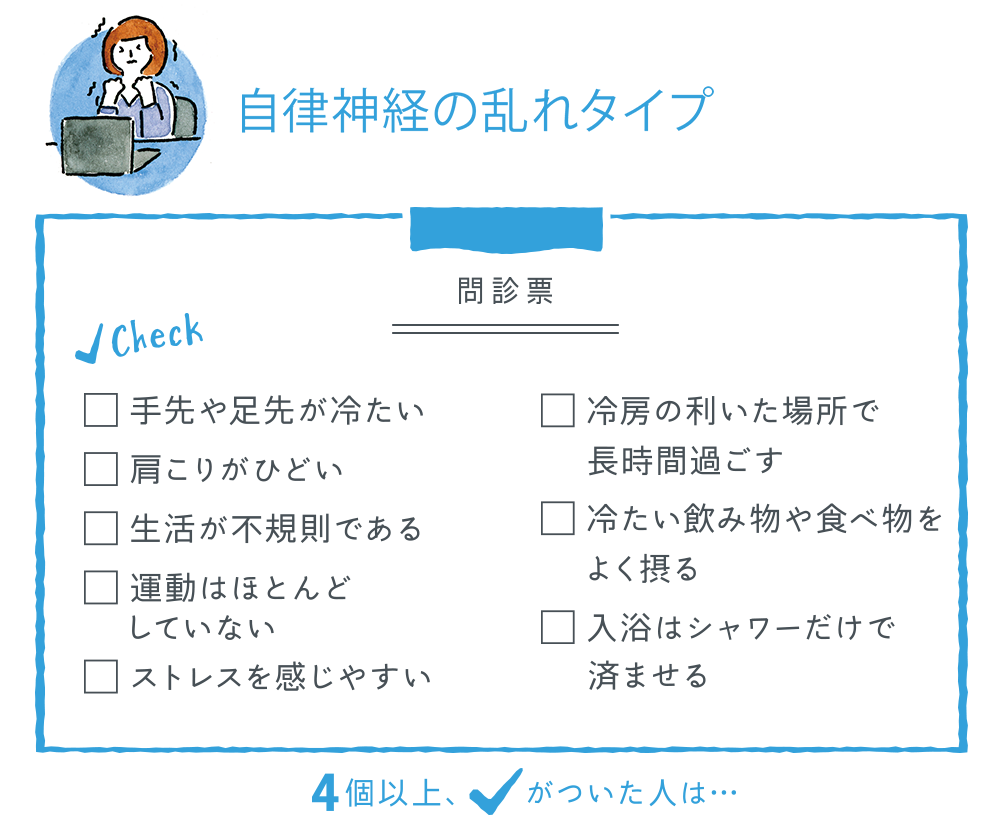

働き世代の冷え症の原因の8割以上は、ストレスや生活習慣による自律神経の乱れです。

特徴は手足だけが冷たいという症状。「体温は標準的なのに冷えを感じる」という人や「気をつけて温かくしているのに冷えが治らない」という人も...。

こうした自律神経の乱れが原因の冷え症には、物理的に温めるよりもストレスコントロールが効果的です。

温めるだけじゃ足りないかも!

冷え症の原因をチェックして、自分に合った対策をしよう

ストレスや不規則な生活、過労、睡眠不足、過剰な冷暖房などにより自律神経のバランスが乱れ、血行が悪くなることで冷えが生じているタイプ。末梢血管の血行が悪くなるため、手や足先が冷えやすいのが特徴です。

自律神経の乱れタイプの対策法

自律神経の働きを整えて血行をよくするために、リラックスする時間を意識的につくりましょう。

カフェインは血管を収縮させ、手足の冷えを悪化させます。日中ついコーヒーや栄養ドリンクを飲みがちな人は、代わりにリラックス効果の高いジャーマンカモミールやリンデンなどのハーブティーをとり入れて、心身の緊張を解きほぐしましょう。

また、入浴やストレッチで全身を緩めるのも血行促進に効果的です。秋冬は41~42℃、春夏はそれより1℃低い湯に、胸まで浸かって5分、次に首まで5分浸かるのがおすすめ。湯に浸かっていない部分が冷えないよう、シャワーの蒸気などで浴室を温めておきましょう。

ストレッチをする際は、力を入れて勢いよく動かすのではなく、筋肉を他動的に伸ばし、体をほぐすことを意識しましょう。

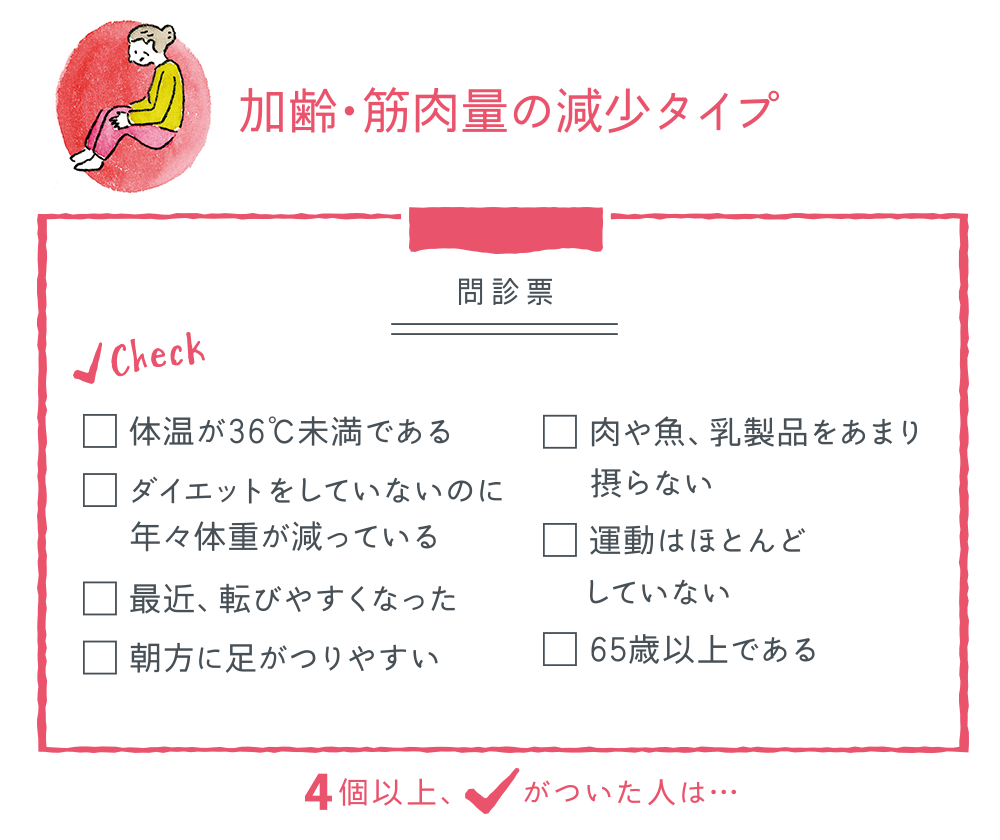

加齢とともに冷えを感じやすくなるのは、熱をつくる筋肉が衰えるため。若くても筋肉量が少ない人や痩せ過ぎの人は、基礎代謝の低下で、全身が冷えやすくなります。筋肉をつくるタンパク質の不足も冷えの原因になるので要注意。

加齢・筋肉量の減少タイプの対策法

体内の熱の約6割は筋肉でつくられます(活動時)。筋肉量を維持し、熱生産量を減らさないために、食事ではタンパク質を必ずとりましょう。1日に男性は60g、女性は50gが目安です(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年版)」より18歳以上の推奨量 ※妊婦・授乳婦は除く)。

1食で食べる肉や魚の量は手のひらにのるくらいのサイズが目安です。

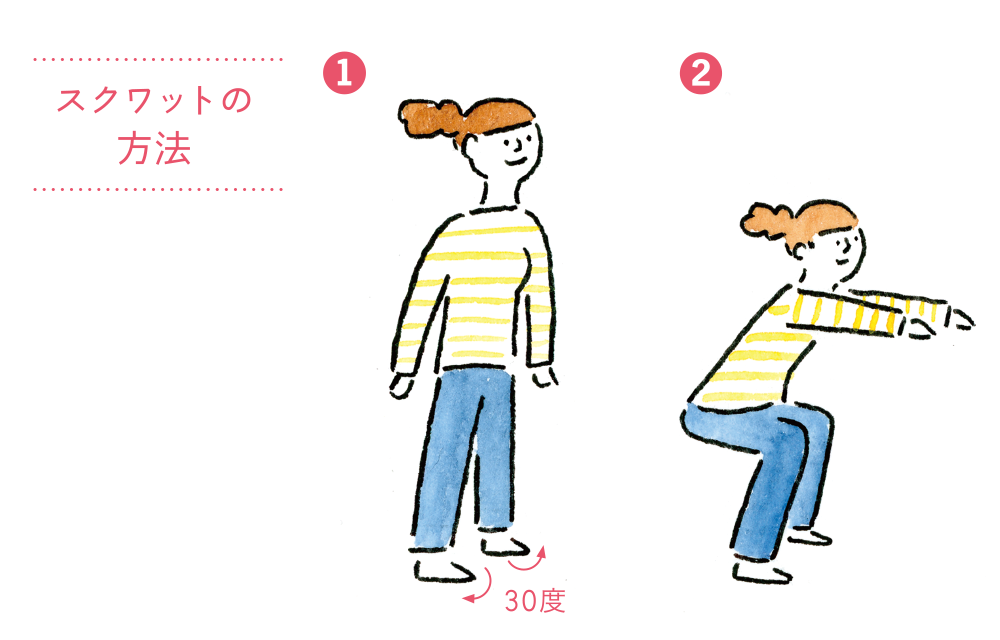

また、大きな筋肉がある下肢を鍛えられるスクワットも筋肉量の維持におすすめです。日頃から階段を使うだけでも、よい筋トレになります。

- 肩幅より少し広めに脚を広げ、つま先は30度くらい開く。

- 脚がつま先より前に出ないよう気をつけながら、お尻を後ろに引くようにゆっくりと体をしずめる。

- 1.と2.を5~6回繰り返す。1日3回行うのがベスト!

両タイプ共通の冷え症対策法! 「スパイス・3首・足湯」で冷やさない

身近なスパイスで血行促進

体を温める食材はたくさんありますが、中でもスパイスは少量で体を温める効果を発揮してくれる優れもの。

市販のカレールーやシチューに生薬にも使われるシナモン(桂皮)やクローブ(丁子)、ナツメグなどをプラスすると胃腸の働きがよくなり、温め効果がアップ!紅茶やコーヒーなど、普段の飲み物に少量を加えるのもよいでしょう。ホットワインやチャイなどのホットドリンクも手軽にスパイスをとり入れられるのでおすすめです。

「首、手首、足首」3つの首を隠そう

太い動脈が皮膚のすぐ下を通っている首、手首、足首を温めることで、全身を効率よく温めることができます。腸や子宮のあるお腹周りも大切な温めポイントです。

冷えが強いときには足湯を

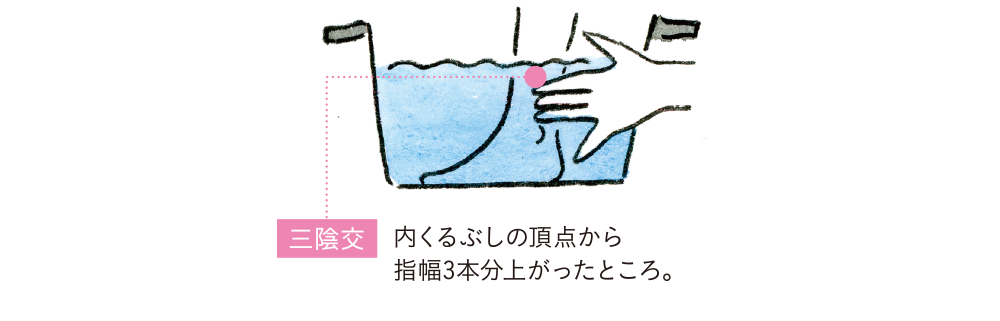

バケツなどに、三陰交(冷えのツボ)が隠れるくらいに少し熱め(40~42℃)の湯をはり、足を浸けます。温度が下がったら熱い湯を足し、体が温まるまで続けましょう。

※中高年以上で冷え(低体温)とむくみがある場合は、甲状腺機能低下症も疑われるので受診を。甲状腺機能が低下すると熱の産生量が下がります。

この方にお話を伺いました

緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、小児科専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。