パソコンやスマートフォンの画面の見過ぎで、目が乾いていませんか? 仕事でもプライベートでもIT機器が欠かせない昨今、ドライアイは身近な目の不調の一つです。

ドライアイは目の疲れや痛みを引き起こすだけでなく、場合によっては視力低下などにつながることもあります。

ドライアイの原因と症状、セルフチェック法、そして食べ物など日常生活の中でできるドライアイ対策をご紹介します。

- 〔目次〕

- ドライアイとは?

- ドライアイの症状セルフチェック

- コンタクトやストレス...ドライアイになる8つの原因

- ドライアイが起こるメカニズム

- 普段からできるドライアイ対策8選

- ドライアイにおすすめのツボ・マッサージ

- ドライアイにおすすめの食べ物

ドライアイとは?

ドライアイとは、涙の量や質の低下により、目が乾燥することを指します。表面を覆う涙が安定しないため、目が傷つきやすくなり、痛みや充血を伴うことも。さらに、視力低下や病原菌の侵入による感染などのリスクも高くなります。

ちなみに、ドライアイと混同される病気に眼精疲労がありますが、眼精疲労は症状が休憩や睡眠で収まらず、慢性的に続くもの。ドライアイも眼精疲労発症の原因になります。

ドライアイの症状セルフチェック

ドライアイと一言でいっても、その症状はさまざま。目の乾燥と同じくらい多いのが、目の疲れや痛み、目やになどです。

まずは下の2つのセルフチェックで、あなたのドライアイの可能性を診断してみましょう。

セルフチェック1:下の項目で当てはまるものにチェックを入れてください。

- □ 目が乾いた感じがする

- □ 目が疲れる

- □ 目がゴロゴロする

- □ 目がかすむ

- □ 見えにくさやまぶしさを感じる

- □ 目が重たく感じる

- □ 目が痛い

- □ 目が充血している

- □ 視力が低下してきた

- □ 目やにや涙が出る

- □ 目にかゆみがある

セルフチェック2:何秒間、まばたきをせずに目を開けていられますか?

まばたきをせず目を開き続けてください。

10秒間開いていられたら、涙が目の表面に定着している状態。涙の安定性は正常です。

10秒間まばたきせずにいられず、上のチェックリストが3個以上当てはまる場合は、ドライアイの対策を始めましょう。

コンタクト、ストレス...ドライアイになる8つの原因

ドライアイの直接的な原因となる涙の量や質の異常には、生活習慣や環境、体調なども関連しています。

暮らしの中でドライアイを引き起こす原因を8つご紹介します。

夜間の目の酷使

日中に比べると夜は涙の分泌量が減ります。そのため、夜遅くまで目を酷使する生活を続けているとドライアイのリスクが高まります。

紫外線の刺激によるダメージ

紫外線によって目も日焼けをしてしまい、肌と同様に日焼けのダメージによって乾燥します。

湿度の低下やマスクによる乾燥

冷暖房の風に直接当たったり、冬に湿度が低下したりすると目が乾燥してしまいます。また、マスクをしているときに呼気が目に当たるのも乾燥の原因に。

不十分なメイク落とし

アイラインやまつげエクステ用の接着剤をしっかり落とさずに放置すると、目の縁にあるマイボーム腺(※)をふさいでしまうことに。涙の蒸発を防ぐ油分の分泌が妨げられ、目が乾きやすくなります。

※ まぶたのふちにあり、涙の蒸発を防ぐ油分を出す役割を担う分泌腺

スマートフォンやパソコンの使い過ぎ

スマートフォンやパソコンの使用中は画面に集中するため、まばたきの回数が減少し目の潤い不足に。また、ブルーライトは刺激が強いので、長時間見続けると目の疲れや視力低下などの悪影響を及ぼします。

コンタクトレンズの使用

コンタクトレンズは、眼球に密着させるのではなく涙に浮かんだ状態で使用します。これにより油層が壊されて涙が蒸発しやすくなるほか、乾燥したコンタクトレンズが涙を吸収してしまうことも。

加齢

加齢により男性ホルモンであるテストステロンが減少し、女性ホルモンが優位になると、涙腺やマイボーム腺が萎縮していきます。その結果、涙の分泌量や質が変化して目の表面が乾き、ゴロゴロ・しょぼしょぼするといった症状を感じるように。

目もエイジングケアが大切です。下記を参考にしっかりケアをしましょう。

過剰なストレス

涙は副交感神経にコントロールされているため、ストレスで交感神経が優位になると涙が出にくくなります。

ドライアイが起こるメカニズム

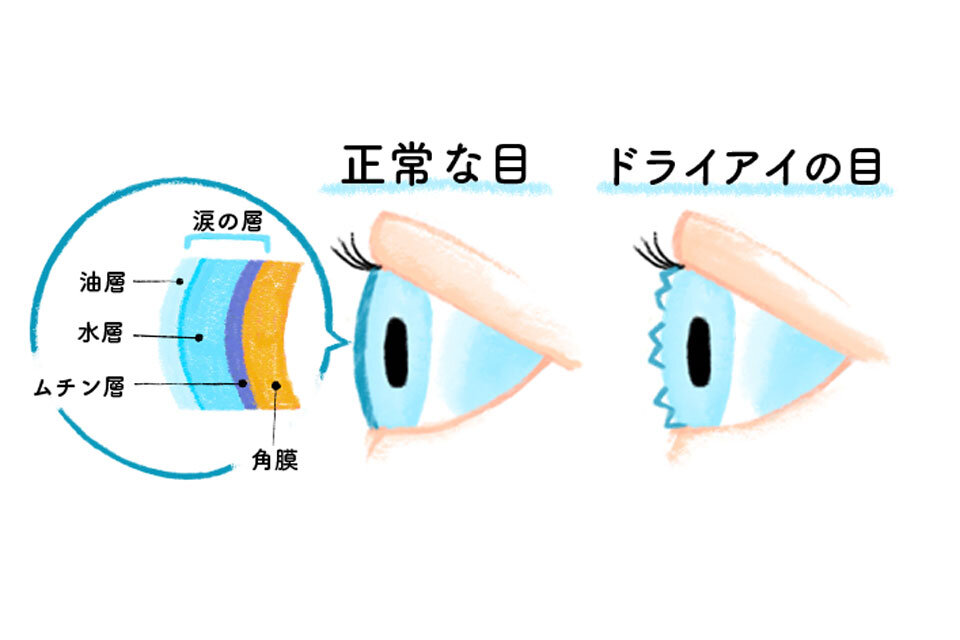

涙には、悲しい時や目にゴミが入った時などに分泌される「反射性の涙」と、常に分泌されて目を潤す「基礎分泌の涙」があります。ドライアイを引き起こすのはこの「基礎分泌の涙」の異常が原因。

涙はタンパク質を含んだ粘液であるムチン層、酸素や栄養を含む水層、目の水分が蒸発されるのを防ぐ油層の3つの層でできています。これらが、目の表面の微妙な凹凸をカバーして目のピント調整を助け、目に酸素や栄養を運んで表面の乾燥を防いでいるのです。

また、涙にはごみや病原体、紫外線から目を守る働きも。3層がしっかりと目を覆っていないとドライアイの症状が表れます。

ドライアイには原因別に次の3つの種類があり、同時に複数が発症している場合が多いと言われています。

涙液蒸発型

涙が一部蒸発したタイプ。まばたきの減少やマイボーム腺の萎縮・詰まりによる油分不足や、乾燥した環境が原因になっています。

涙液減少型

「基礎分泌の涙」が減少したタイプ。シェーグレン症候群(※)などの病気や加齢が原因で涙腺に異常が生じ、涙が十分に分泌されなくなっています。

※ 涙腺や唾液腺が慢性的に炎症を起こし、涙や唾液の分泌が低下する病気

BUT(ビーユーティー)短縮型

涙の層が不安定になったタイプ。目に異常がなく涙の量も正常ですが、ムチンが不足しているため目に涙を保持できなくなっています。

ドライアイの最新の治療ではどの種類も、まばたきの状態や涙の質・量、マイボーム腺の状態など原因に合わせたケアを行います。

症状が深刻になる前に、まずは普段の生活の中でできるドライアイ対策を行うことが大切です。

普段からできるドライアイ対策8選

ドライアイの原因となる生活習慣を見直し、目をいたわりましょう。目薬や眼鏡、サングラスなど、目を保護する身近なアイテムを活用するのもおすすめです。

それでも症状が改善しない場合は、医師に相談をしましょう。

対策① 意識的にまばたきをする

スマートフォンやパソコンの使用中はまばたきの回数が減少するほか、まばたきをしていてもしっかり目を閉じ切っていないケースは意外と多いもの。意識的に目をぎゅっとつぶったり、まばたきを行ったりして涙の分泌を促しましょう。

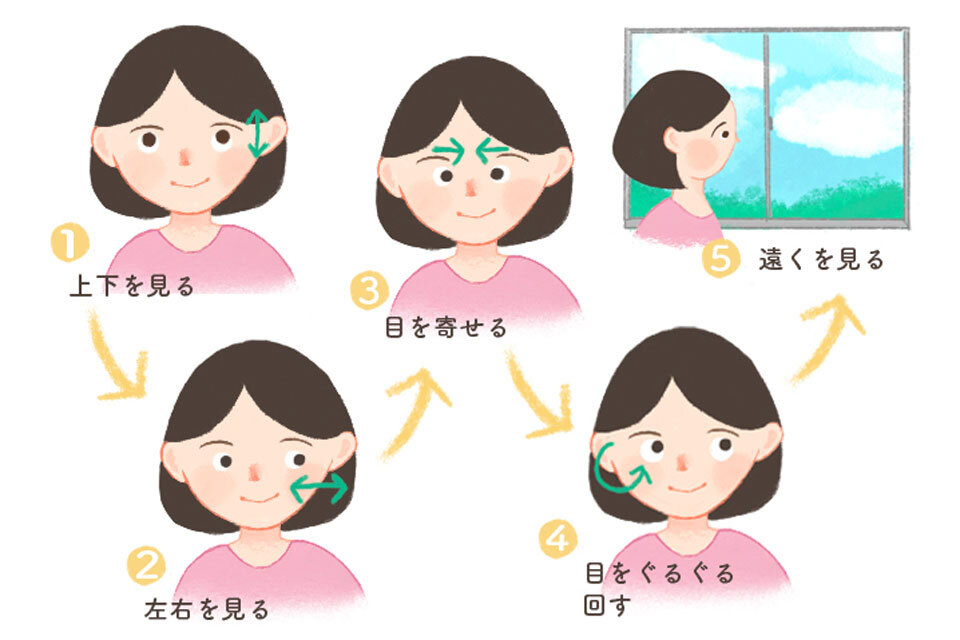

目の周りの筋肉を刺激するまばたき体操もおすすめ。「2時間に1度」や「休憩時間には必ず」など、時間を決めて試してみましょう。

- 〔まばたき体操のやり方〕

- 上下を見る

- 左右を見る

- 目を寄せる

- 目をぐるぐる回す

- 何かにピントを合わせず、目に負担がかからないよう遠くを見る

対策② 目薬をさす

ドライアイと疲れ目では、使うべき目薬が異なります。ドライアイ対策として選ぶなら、涙に含まれる塩化カリウムと塩化ナトリウム、目に潤いを与えるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムなどが配合されたものにしましょう。

また、目薬は防腐剤不使用のものがおすすめ。通常、防腐剤は涙で洗い流されますが、ドライアイの場合は目に残ってしまう可能性があります。

対策③ 蒸しタオルで目元を温める

蒸しタオルを目元に当てると、マイボーム腺の詰まりが改善され、目を守る油分が分泌されやすくなります。血行がよくなって疲れも癒されるので一石二鳥。ただし、充血している時は目が炎症を起こしているので温めるのは避けましょう。

対策④ スマートフォンやパソコンは目線より下で使う

スマートフォンやパソコンのディスプレイが目線より上にあると、目を大きく開くことになり乾燥しがちに。目線より下の位置で使って、目の開きを抑えましょう。ブルーライトをカットする画面カバーや眼鏡の使用も有効です。

また、ディスプレイが明るすぎたり、文字のサイズが小さかったりするのも目の負担に。画面は適度に暗くし、文字の大きさも目を凝らさなくていいサイズに設定しましょう。

対策⑤ コンタクトレンズを正しく使う

コンタクトレンズはケア方法や使用期限、装着時間を守って使いましょう。目に疲れや違和感があるときは眼鏡に替えて目の負担軽減を。

対策⑥ UVカットのサングラスや眼鏡を使う

紫外線からのダメージを防ぐため、日差しの強い日はUVカットのサングラスや眼鏡で目を守りましょう。

対策⑦ 夜更かしをしない

質のよい睡眠は涙をコントロールし、自律神経を整えるのに役立ちます。夜は涙の分泌量も減るので、しっかりと休んで目をいたわる時間に。

仕事などで夜に休めない場合は、目薬を使用するなど乾燥しない環境を整えると◎。 コンタクトはできるだけ外し、眼鏡を使用しましょう。

対策⑧ 空気が乾燥しないようにする

湿度が低い時は、加湿器や濡らしたタオル、お湯の入ったコップを置いて、室内の湿度を50~60%を目安に調整しましょう。空調の風も直接当たらないように調整を。

ドライアイにおすすめのツボ・マッサージ

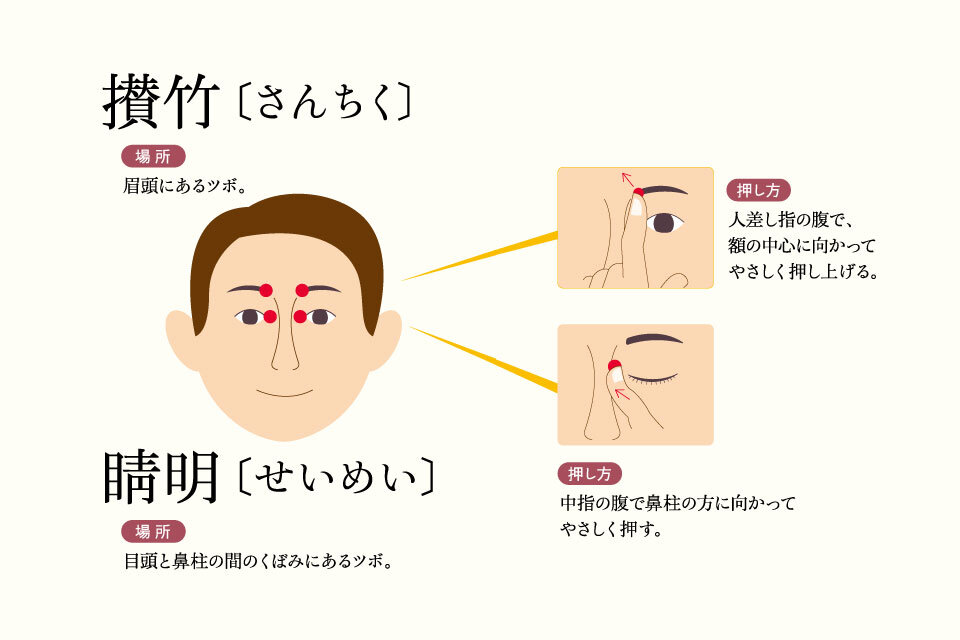

目のまわりには、周囲の血流を促すツボがたくさん集まっています。ドライアイの対策として、目元をほぐすツボ・マッサージもおすすめです。

目を閉じて優しく数回押すのがポイントです。

攅竹(さんちく)

眉のつけ根のきわにあるツボ。攅竹を刺激すると目の疲れをとるだけでなく、集中力を高める効果もあります。人差し指の腹で、額の中心に向かって優しく押し上げましょう。

晴明(せいめい)

目頭の少し内側で、骨のくぼみのあたりにあるツボです。中指の腹で鼻柱の方に向かって優しく押しましょう。

ドライアイにおすすめの食べ物

健康の基本は食事。目に関しても同じです。普段から目に良い食べ物を積極的にとるようにしましょう。

青魚

青魚に含まれるDHA(ディーエイチエー/ドコサヘキサエン酸)・EPA(イーピーエー/エイコサペンタエン酸)には、涙の質を改善する効果が期待できます。

中でもDHA・EPAが特に豊富なのがサバ。サバ缶などを利用すれば、手軽にDHA・EPAを取ることができます。DHAとEPAはどちらも酸化しやすいため、缶詰など新鮮なうちに加工されたものを利用するのがおすすめです。

ブルーベリー(ビルベリー)などのベリー類・バタフライピーのハーブティー

ブルーベリーなどのベリー類に多く含まれるアントシアニンは、抗酸化物質であるポリフェノールの一種。視機能を助ける働きがあります。

バタフライピーは鮮やかな青い花を咲かせるマメ科の植物で、この花にもアントシアニンが多く含まれています。ハーブティーで手軽にとることができます。

赤ワインや赤ぶどうの皮

赤ワインや赤ぶどうの皮に含まれるレスベラトロールもアントシアニン同様、ポリフェノールの一種です。細胞の酸化を防止する働きが期待できます。

ほうれん草、人参などの緑黄色野菜

ルテインは目の網膜の保護に役立つ栄養素。ほうれん草、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれています。

年齢とともに減少するルテインは体内で生成されません。食事で積極的にとりましょう。

中でもほうれん草は「緑黄色野菜の王様」とも呼ばれ、血液に酸素を運ぶ大切な役割を担う鉄分も豊富に含んでいます。乳製品と一緒に食べると鉄分の吸収率がよくなるため、牛乳や生クリーム、チーズなどと一緒に食べるのがおすすめです。

エビ、サケ、カニ

エビやサケ、カニなど赤みのある物に含まれるアスタキサンチンは、極めて抗酸化作用が高く、血流もよくするので、眼精疲労の改善に有効です。

さまざまな機器の画面を見る機会が増えた現代。目に強い刺激を受けやすい毎日だからこそ、目をいたわる習慣を心がけてドライアイから目を守りましょう。

この方にお話を伺いました

南青山アイクリニック理事長・院長、医学博士、安心LASIKネットワーク代表 戸田 郁子 (とだ いくこ)

東京慈恵医科大学眼科、慶應義塾大学眼科学教室専修医、東京歯科大学眼科を経て、米国ハーバード大学・目研究所に留学しドライアイの重症型であるシェーグレン症候群の基礎研究に従事。97年より現職。専門はReLEx SMILE、レーシック、オルソケラトロジー、ドライアイ、角膜疾患。