口が乾いて、口内がネバネバしたり、口臭を招いたりするドライマウスの人が増えています。

加齢やストレスによる唾液の減少により起こるドライマウス。口の不快感や口臭が気になったら、唾液を増やすセルフケアを行いましょう。

唾液が減少する原因

口周りの筋肉の衰え

唾液腺の多くは筋肉に囲まれています。そのため、唾液を押し出すポンプの役目をしている口周りの筋肉が衰えると、自然と唾液の分泌量も減ってきます。

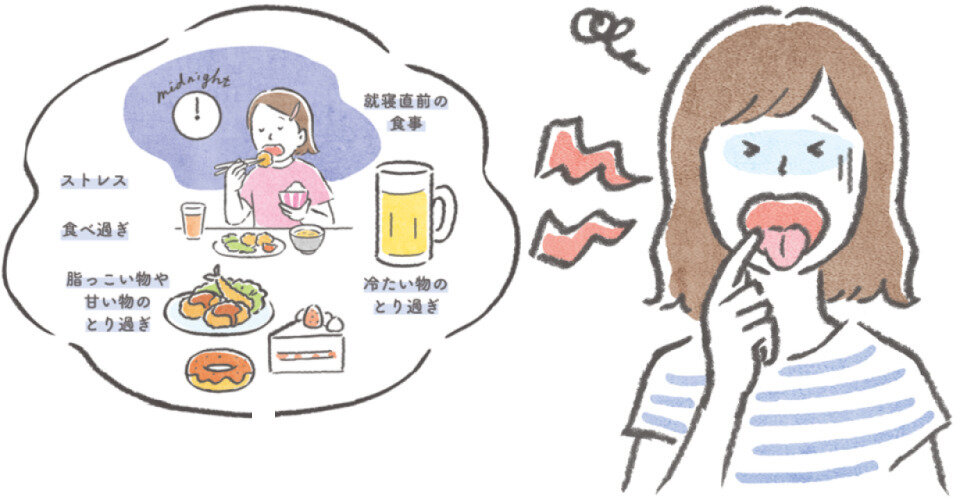

ストレスによる分泌量の減少

緊張しながら食事をしたら、味を感じにくかったという経験はありませんか?

それはストレス状態のときに働く交感神経により、唾液の分泌などが抑えられるため。唾液の量は、ストレスに関係する場合も少なくないのです。

私たちの健康を守る唾液の働き

健康な人の場合、1日に1.5リットルもの唾液が出ているといわれます。健康を維持するために欠かせない唾液。その詳しい働きは次のようなことが挙げられます。

病原体から体を守る

抗菌作用によって外から侵入する病原体を撃退。また、口内を清潔にして、虫歯菌や歯周病菌から歯を守る。

消化を助ける

唾液に含まれる成分(酵素)が食べ物の分解をサポートし、胃腸の負担(消化)を軽減する。

粘膜を保護・修復する

刺激の強い物や熱い物などから口内の粘膜や喉、食道などの粘膜を守る。また傷を修復する。

活性酸素を除去する

がんや老化につながる活性酸素を分解して取り除く。

唾液の減少が味覚障害の一因に

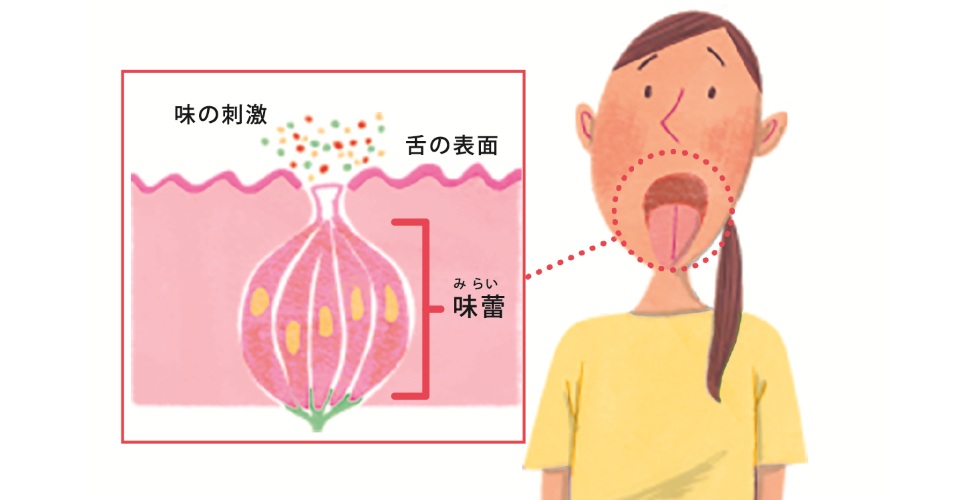

私たちの舌の上などには「味蕾(みらい)」という小さなセンサーのようなものがたくさんついています。味の物質が唾液に溶けて味蕾に届くと、その刺激が脳に伝わり、味を判断しています。

ところが、味蕾のセンサーがさまざまな要因で正しく働かなくなると、うまく味の刺激が伝わらず、味覚が鈍くなったり、敏感になり過ぎたりする「味覚障害」になってしまいます。

味覚障害になるのはこんな理由

1. 唾液の減少

口の中が乾くと、食べるときに舌が擦れて味蕾が傷つきやすくなります。また唾液が少ないと口内に元々いるカンジダ菌が増殖しやすい環境に。すると舌が炎症を起こし、味蕾が影響を受けます。

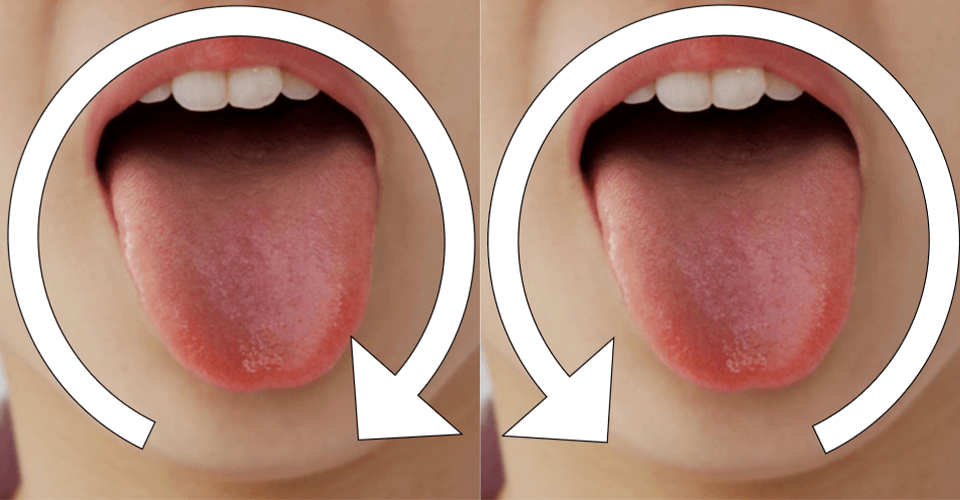

2. 血行不良

舌の組織は新陳代謝が早く、味蕾も2週間ほどで新しく入れ替わります。舌周りの血流が悪いと栄養分が十分に行き渡らず、新陳代謝が滞りがちに。傷ついた味蕾も再生するのが遅くなります。

3. 薬の副作用

降圧剤、利尿剤、鎮痛剤などの薬は、体の維持に欠かせないミネラルを排出する作用を伴います。ミネラルが不足すると、味蕾のセンサーの感度が低下してしまうのです。

唾液を増やすドライマウス対策6選

唾液を増やすには、口をよく動かし口周りの筋肉を鍛えることが大切です。

また、友人や家族と会話を楽しんだり、息抜きしたりして、ストレスを解消することも唾液を増やすのに効果的。毎日楽しくセルフケアを実践して、心の潤いにもつなげましょう。

方法①:よくかんで食べる

ひと口20~30回、ゆっくりかむのを目標に。硬めの食材を多めに食べるようにするとさらに◎。

背筋を伸ばして顎を引いて飲み込むと、首の筋肉が鍛えられてシワ予防にもなります。また、かむと脳の刺激になって認知症予防が期待できます。

方法②:にっこり笑顔を意識

口角を上げて笑顔になると口周りの筋力アップに。鏡の前で作り笑いをするだけでも効果あり。

方法③:好きな曲を歌う

大きな口を開けて腹式呼吸を意識して歌いましょう。

リラックスして楽しむことで、幸せホルモンの分泌も高まります。毎日、お風呂で歌うのを習慣にしてもよいですね。歌うことは口の運動と気分転換が一緒にできて、唾液を増やすのにも最高の方法です。

方法④:口の体操

上唇だけを10秒間大きく膨らませ、これを3回繰り返す。1日2セットを目安にチャレンジし、唾液腺を刺激しましょう。

方法⑤:口の中のマッサージ

歯磨きのときに、歯ブラシ、または指で歯茎や舌の裏などを優しくマッサージして刺激を与えると、口周りの血行が良好に。

方法⑥:重曹うがいをする

唾液が減ると口の中が酸性に傾き、カビの菌や歯周病菌、虫歯菌が増えやすい環境に。

コップ1杯分の水にティースプーン1杯分の重曹を入れて、うがいをすると、口内がアルカリ性に変わり、菌の繁殖が抑えられます。ぜひ、習慣にしましょう。

口臭は唾液の減少以外にも、胃腸の調子や体質の変化によって発生します。詳しくは以下で解説しています。

口は健康や生き方を映し出す鏡。口がしっかり働いていると、全身の老化予防や健康につながります。口内のネバつきや、口臭に気づいたら、早めのケアを心がけましょう。

この方にお話を伺いました

鶴見大学歯学部教授 日本抗加齢医学会理事 斎藤 一郎 (さいとう いちろう)

1954年生まれ。東京医科歯科大学難治疾患研究所助教授などを経て現職。03年に鶴見大学歯学部附属病院にドライマウス外来、05年にアンチエイジング外来を開設。日本抗加齢医学会理事、ドライマウス研究会代表、抗加齢歯科医学研究会代表。『「食べる力」を鍛えてピンピン元気』(東洋経済新報社)、『幸せを引き寄せる笑顔の法則』(誠文堂新光社)、『健康に長生きしたければ1日1曲歌いなさい』(アスコム)など著書多数。