東洋医学では冷え性(冷え症)も治療の対象となり、体質や状態、冷えを伴うほかの症状などに合わせてその人に合った漢方薬が処方されます。この記事では冷え改善に使われる主な漢方薬を紹介します。

※ 漢方薬には市販のものと医療機関で処方されるものがありますが、市販の漢方薬を内服する際は薬剤師に相談し、多剤内服や長期内服は避けましょう。不安がある場合は医療機関で処方してもらうことをおすすめします。

冷え性(冷え症)とは

冷え性とは血行不良によって起こる症状の一つ。これは、血液には酸素、栄養を運ぶほかに、体を温める役割があるためです。臓器を通って温められた血液が全身に巡ることで体は温まりますが、循環が悪くなる部分には血液が行き届かなくなるため、冷えを感じるようになります。

そのため冷えの初期には体の末端である手足の先が冷たくなります。腰やお腹に冷えを感じるようなら、かなり進行した状態といえます。冷えは長く放っておくと、疲れ、肩こり、胃腸の不調、不眠などさまざまな症状となって現れます。

- 〔冷え性との関連が考えられる症状〕

- 肩こり・腰痛

- 胃腸の不調(胃痛・胃もたれ・食欲不振・膨張感・下痢・便秘)

- 不眠

- 生理痛や生理不順

- ほてり・のぼせるような感覚(冷えのぼせ)

- 花粉症・アレルギー・風邪・インフルエンザ

- 生活習慣病

- 肌トラブル

- むくみ・太りやすい

- うつ

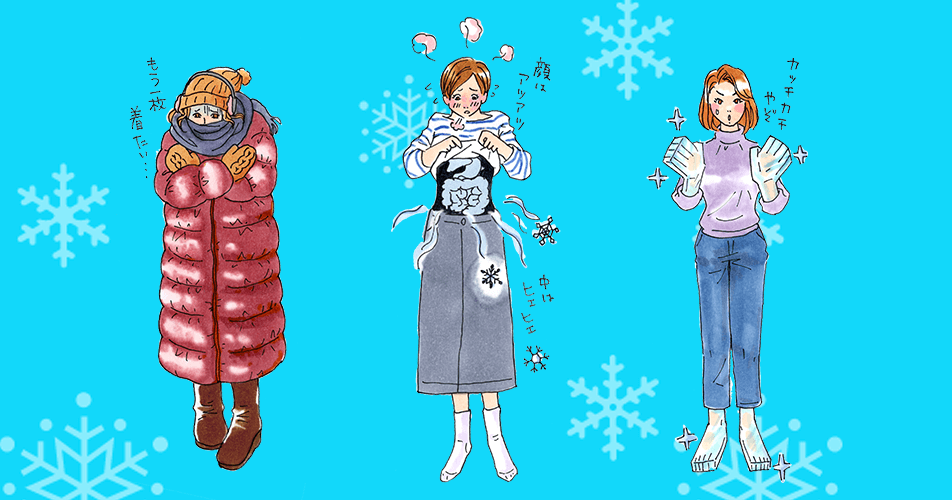

なお冷え性は症状や感じ方により、全身冷え・末端冷え・内臓冷えと、大きく3つのタイプに分けられます。気になる人は以下の記事で自分のタイプをチェックしてみましょう。

冷え性(冷え症)の原因

冷え性の主な原因は、血行不良のほかにも加齢や運動不足による筋肉量の低下・体温機能調節の低下、睡眠不足やストレスによる自律神経の乱れ、ホルモンバランスの乱れ、食生活の乱れなどが挙げられます。詳しくは以下の記事で解説しています。

冷え性(冷え症)改善におすすめの漢方8選

冷え性に用いられる漢方薬は、体質や冷えのタイプによって異なりますが、「血虚(けっきょ:血の不足)」による手足の冷えには「当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)」や「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」、「気虚(ききょ:エネルギー不足)」には「人参養栄湯(にんじんようえいとう)」などがあります。

当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)

ストレスを感じているタイプの冷え性の方には「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」などがあります。 血行を促して体を温め、手足など末梢を温める働きがあります。冷えによる頭痛や下腹部の痛みを和らげる効果も期待でき、しもやけなどにも使われます。

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

貧血気味で足腰の冷えがある方には「当帰芍薬散」などがあります。もともとは月経不順、月経困難、更年期などに使われる漢方で、桂枝茯苓丸や加味逍遥散と並んで「3大婦人科薬」とも呼ばれています。

血行をよくして体を温めるのと同時に、水分代謝を整えることで足腰の冷え性や生理不順を改善します。痛みを和らげたり、ホルモンバランスを整えたりする効果も期待できます。

加味逍遙散(かみしょうようさん)

疲れやすく、上半身ののぼせ、精神的な不安、イライラを伴う冷え性の方には「加味逍遙散」などがあります。加味逍遙散は生理不順や更年期障害など女性特有の症状に用いられる漢方薬でもあり、気の流れをよくして冷えを改善します。自律神経を調整し、イライラを鎮める効果も期待できます。

人参養栄湯(にんじんようえいとう)

体力低下や胃腸が弱く、熱を生み出す力が低い方には「人参養栄湯」などがあります。不足している「気」と「血」を補い、消化器官の働きを高めて熱をつくるエネルギーを取り戻します。

五積散(ごしゃくさん)

冷え性の人の中で、比較的体力のある方には「五積散」などがあります。血行や水分循環を改善し、胃腸の働きを高めて、体の冷えや痛みを改善します。冷えによる胃腸炎、腰痛、膝痛、筋肉痛、神経痛などの症状緩和にも効果が期待できます。

八味地黄丸(はちみじおうがん)

加齢により体力が低下し、足腰や泌尿生殖器など下半身の衰えがある冷え性の方には「八味地黄丸」などがあります。「腎虚(じんきょ)」を改善する漢方薬で、代謝機能が落ちている高齢者の冷えや、下半身の冷え症状に対して用いられることが多くあります。体を温めるほか、体全体の機能低下を改善する効果が期待できます。

なお、主成分の「地黄」の効果効能については以下の記事で詳しく紹介しています。

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

更年期障害などで、冷えとのぼせが両方ある方には「桂枝茯苓丸」などがあります。血行をよくして熱のバランスを整え、上半身ののぼせを除きながら下半身の冷えを改善します。また、ホルモンバランスを整え、生理痛、月経不順、月経異常などを改善する効果も期待できます。

柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)

食も細く華奢(きゃしゃ)で筋肉量が少ない・食事からエネルギーを得て体内(主に筋肉)で熱を産生する力が乏しいタイプの方には柴胡桂枝乾姜湯などがあります。気を補って体を温める効果がある生薬を含みます。

漢方以外も! 冷え性(冷え症)の改善方法

いくら効果的な漢方を活用しても、冷える生活習慣を続けていては、冷え性改善はできません。服装や食事、毎日の習慣において、温めることに意識を向けていくことが大切です。

- 〔冷え性の改善方法〕

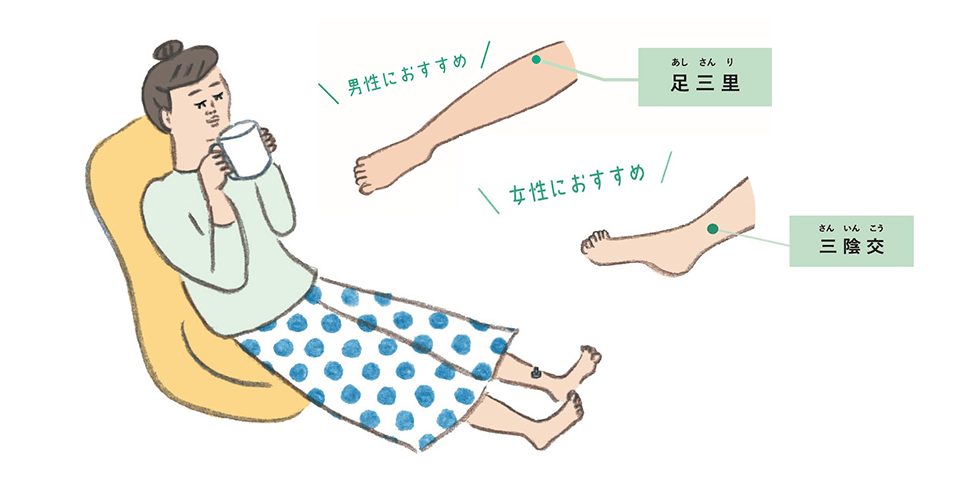

- ツボ・マッサージで血流改善

- 規則正しくバランスの良い食事

- 季節に合わせた衣類や靴下選び

- 筋トレやストレッチをして筋肉を増やす

- お風呂に入る習慣をつける

日常の中で改善できる方法は以下の記事で詳しく紹介しています。

冷え性(冷え症)に関するよくある質問

冷え性(冷え症)に一番効く漢方薬は?

漢方薬は一つの症状に薬理作用を示す西洋薬とは異なり、不調の原因となっている体質にアプローチをします。同じように「冷え」に悩んでいる場合でも、その人によって合う漢方は異なります。自己判断をせず、かかりつけ医や薬剤師、漢方医など専門家に相談しましょう。

冷え性(冷え症)の体質改善には何がいいですか?

「衣」「食」「暮らし」の面から冷え改善のコツを紹介します。

衣:服装は1年を通じて「上は薄く、下は厚く」が基本です。首、手首、足首の「3首」は気温の影響を受けやすいので、この部分を温めると全身が効率よく温まります。お腹周りも冷やさないようにしましょう。

食:よくかむこと、常温以上のものを口にするようにしましょう。東洋医学の食養生で体を温めるとされる「陽」の食材をとるのもおすすめです。また薬味やスパイスは温め効果が高いので料理に活用しましょう。体を温める食べ物や飲み物については以下の記事で詳しく紹介しています。

暮らし:日常生活の中にはたくさんの温めポイントがあります。体を動かすときに下半身の筋肉を意識したり風呂の湯温をぬるめに設定したりするなどポイントを押さえて、効果的に体を温めていきましょう。自律神経のバランスを乱さないことも大切。体内時計を整えるために、毎朝同じ時間に朝日を浴びることも冷え対策にもつながります。

即効性のある冷え解消のツボについては、以下の記事をチェックしてみてください。