誰しも1度は経験のある頭痛。ひとくちに頭痛といってもいくつかの種類があり、代表的な頭痛タイプとして、片頭痛(偏頭痛)と緊張型頭痛の2つがあります。

この記事では各タイプの頭痛の原因と、痛みを和らげる対処法をご紹介します。

※これまでに経験したことがないような激しい頭痛、手足の麻痺や言葉のもつれ、発熱などを伴った頭痛は、重大な病気が疑われます。すぐに医師の診断を受けてください。

- 目次

- 片頭痛? 緊張型頭痛? あなたの頭痛タイプと対処法

- 片頭痛タイプ

- 片頭痛が起きたときの対処法

- 片頭痛の予防法

- 緊張型頭痛タイプ

- 緊張型頭痛が起きたときの対処法

- 緊張型頭痛の予防法

- 薬物乱用頭痛に要注意!

片頭痛? 緊張型頭痛? あなたの頭痛タイプと対処法

頭痛の約8割は、原因となる病気がないのに繰り返し起こる慢性頭痛※、いわゆる「頭痛もち」の頭痛であるといわれ、日本人の「頭痛もち」人口は3000万人にものぼるといわれています。

頭痛にはいろいろな種類がありますが、代表的な頭痛タイプは、脳表面の血管が収縮・拡張することで起こる片頭痛と、首や肩周りがこって血流が悪くなることで起こる緊張型頭痛の2タイプです。

タイプによって対処法が異なるので、自分の頭痛はどちらのタイプかを見極め、適切なケアを行いましょう。

※慢性頭痛以外には、風邪や二日酔いなどが原因で日常的に起こる頭痛、脳の病気に伴う頭痛があります。

片頭痛タイプ

片頭痛の原因

脳内物質のセロトニンの増減

脳内物質のセロトニンが何らかのきっかけで増減するのに伴い、脳血管が収縮・拡張し、周辺の神経が刺激されることで起こる片頭痛。

女性ホルモンの分泌量の変動が原因の1つなので、女性は月経前や排卵期に起こりやすく、睡眠不足、気圧や天気の変化、特定の食品(後述)の摂取が原因になることもあります。

また、気温とともに湿度が上がっていく初夏から梅雨の頃や、台風シーズンに増えることも知られています。

睡眠不足

睡眠不足も片頭痛の強力な誘発要因の1つです。睡眠不足で二度寝や昼寝をした後に片頭痛が起こることも多く、そのため週末の朝に起こりやすいという人もいます。

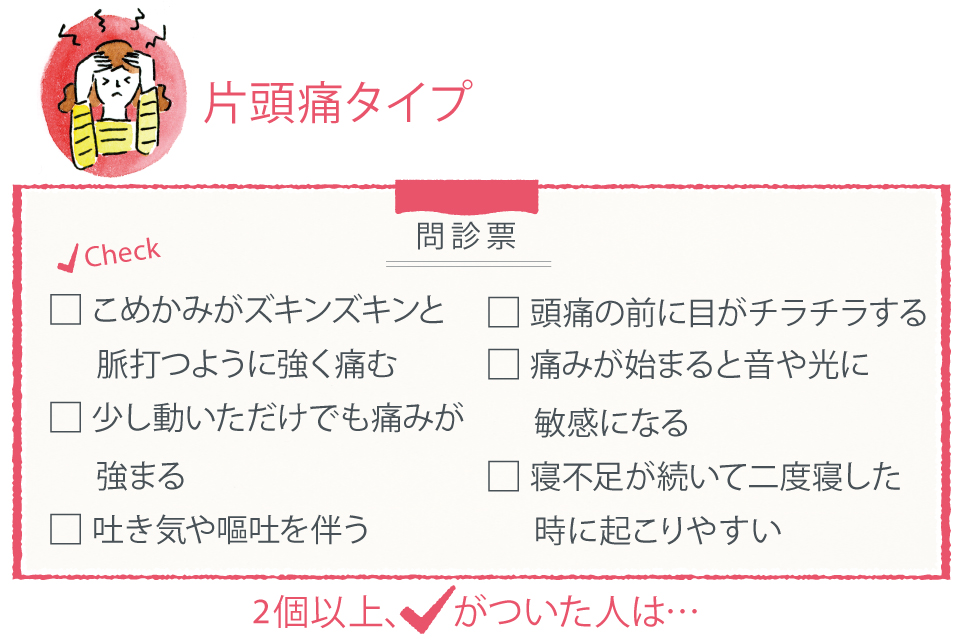

片頭痛をセルフチェック!

脳表面の血管が収縮・拡張することで起こる片頭痛。気圧が変化したときや、女性の場合は月経前や排卵期に起こりやすいのが特徴です。

次のリストで2つ以上チェックがついたら、片頭痛タイプです。

- 〔片頭痛チェックリスト〕

- □こめかみがズキンズキンと脈打つように強く痛む

- □少し動いただけでも痛みが強まる

- □吐き気や嘔吐を伴う

- □頭痛の前に目がチラチラする

- □痛みが始まると音や光に敏感になる

- □寝不足が続いて二度寝したときに起こりやすい

片頭痛が起きたときの対処法

光や音の刺激をシャットアウトして安静に

強い光や大きな音は脳を刺激し、片頭痛の悪化につながります。片頭痛の発作中は、カーテンで日光を遮り、照明も暗くしましょう。物音でズキズキするときは耳栓をするなどして、安静にすることが大切です。

こめかみを冷やす

片頭痛が起きたときは、冷たいタオルや冷却シートなどでこめかみを冷やしましょう。

病院で専用薬を処方してもらう

医師に片頭痛専用の鎮痛剤(トリプタン製剤)を処方してもらうのが確実です。痛みは動くと悪化するので鎮痛剤を服用したあとも1~2時間は安静にしましょう。

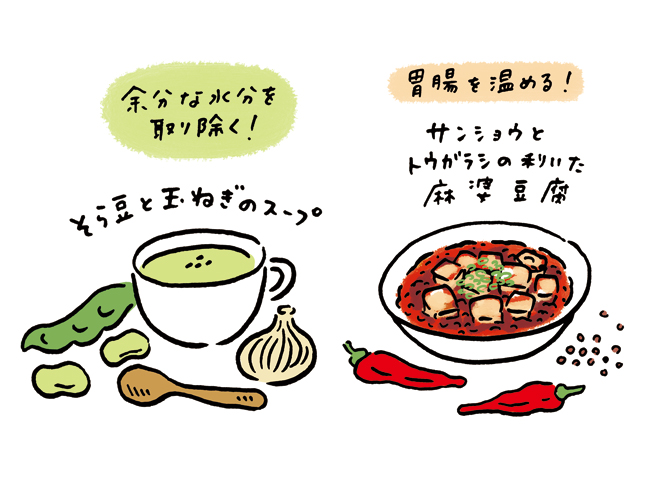

胃腸を温め、余分な水分を取り除く「食べ物」で片頭痛を緩和

東洋医学では、普段から胃腸が弱く冷え症の人は、外界の過剰な湿気(湿邪)によって頭痛、めまい、吐き気などが起きやすくなると考えられており、片頭痛にはこれらの胃腸を温める食べ物がよいとされます。

トウガラシ、サンショウ、コショウなどの辛味の香辛料や、フェンネル、カルダモン、シナモンなどのスパイスには胃腸を温める効果が期待できます。

また、ダイズ、アズキ、ソラマメなどの豆類や海藻類、タマネギなどには、体内の余計な水分を取り除く「薬膳効果」があります。

片頭痛の予防法

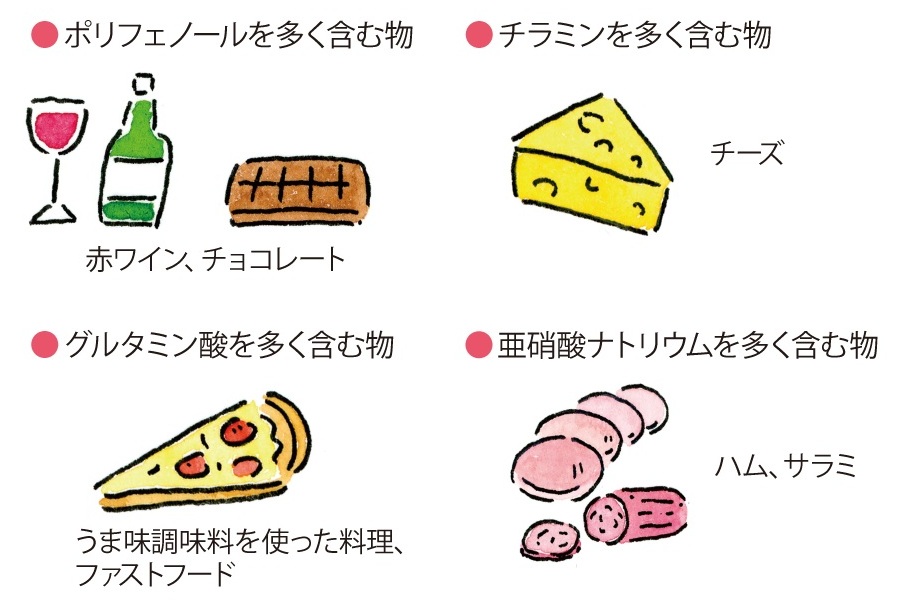

片頭痛タイプの人は控えたい食べ物

体によいと知られるポリフェノールですが、血管を拡張させる作用があるため、片頭痛タイプの人は控えたい成分です。

ポリフェノールを多く含む赤ワインやチョコレートは控え目に。その他、チーズやハム、旨味調味料を使った料理、ファストフードなどにも注意が必要です。

片頭痛の予防に「漢方」

頭痛薬漬けの悪循環を改善し頻繁に起こる片頭痛を予防したい場合には、胃腸を温め「湿(しつ)」を取り除く漢方薬、呉茱萸湯(ごしゅゆとう)、苓桂朮甘湯(りょうけいじゅっかんとう)などが役立つことがあります。

東洋医学では外界の過剰な湿気「湿邪(しつじゃ)」が人体に悪影響を及ぼすと考えます。特に普段から胃腸が弱く冷え症の人が湿邪にさらされると頭痛、めまい、立ちくらみ、吐き気、下痢などの不調が起きやすくなります。

もちろん、体質や悪化要因の個人差があるので、漢方治療は専門家に相談することを勧めます。

緊張型頭痛タイプ

緊張型頭痛の原因

首や肩周りの筋肉が緊張すると、筋肉内の血行が悪くなり、筋肉はますますこわばって緊張型頭痛が起こります。長時間のデスクワーク、目の酷使、精神的ストレスが原因になりやすく、俗にパソコン頭痛、スマホ頭痛とも呼ばれます。

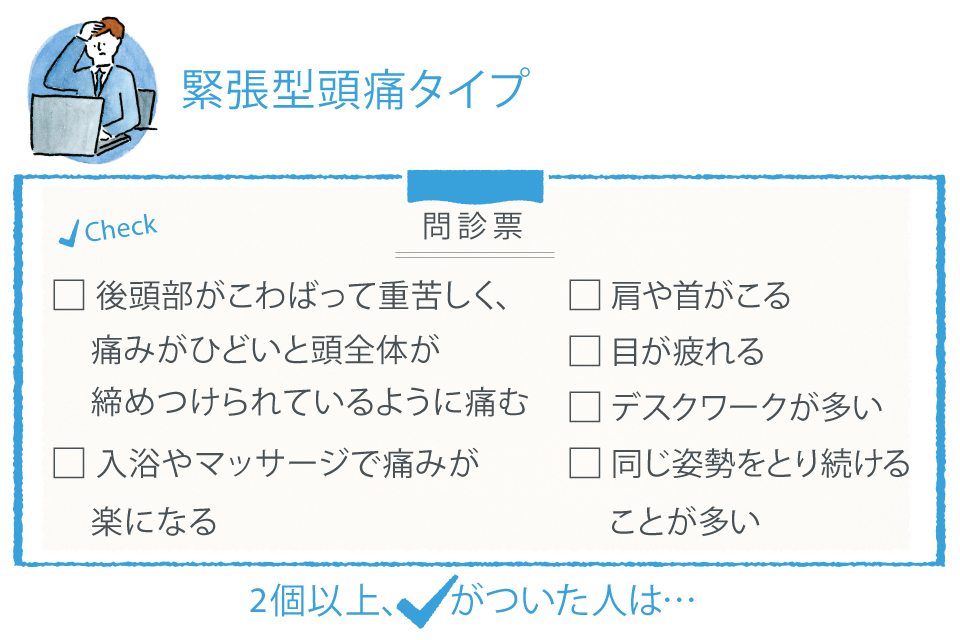

緊張型頭痛をセルフチェック!

首や肩周りがこって血流が悪くなることで起こる緊張型頭痛。老若男女を問わず多く見られるタイプの頭痛で、パソコンやスマートフォンの長時間使用により悩まされる人が増えています。次のリストで2つ以上チェックがついたら、緊張型頭痛タイプといえるでしょう。

- 〔緊張型頭痛チェックリスト〕

- □後頭部がこわばって重苦しく、痛みがひどいと頭全体が締めつけられているように痛む

- □入浴やマッサージで痛みが楽になる。

- □肩や首がこる

- □目が疲れる

- □デスクワークが多い

- □同じ姿勢をとり続けることが多い

緊張型頭痛が起きたときの対処法

頭痛が起きたときは、背筋を温めると効果的。仕事や勉強で長時間座りっぱなしな人は、こまめに休憩をとって気分転換をはかりましょう。ときどき背筋を伸ばすなどのストレッチをして、筋肉をほぐすと◎。

緊張型頭痛の予防法

座り方を直して首や肩周りの負担を軽減

デスクワークの人に起こりがちな緊張型頭痛は、座り方を工夫するだけでも改善が見込めます。パソコンを使っている人は、ディスプレイをやや見下ろす高さで座り、腕は机の上か肘かけに置いて固定するようにしましょう。

首や肩、背中への負担が軽減され、頭痛が和らぎます。

日々のストレッチで筋肉の緊張をほぐす

こわばった筋肉をほぐすストレッチも大切です。こまめなストレッチで筋肉の緊張を和らげましょう。

〔How to〕

- 片方の腕を伸ばし、もう片方の腕で肘を押さえ、ゆっくり腕を胸に引きつけます。反対側も同様に行います。

- 肩の力を抜いてリラックスし、右手を頭の左側に回し、ゆっくり右真横に引き寄せます。反対側も同様に行います。

◎ポイント

・力を入れて勢いよく動かさないよう、リラックスして行いましょう。

・反対側の手を使って他動的に動かすように意識してください。

また、頭痛だけでなく、肩こりや首こりもひどいという人には、肩甲骨まわりの筋肉をほぐすストレッチがおすすめです。

ストレスをためない生活を心がける

心身のストレスを解消するためにゆっくりとお風呂に浸かる、首や肩をマッサージするのもいいでしょう。

ひと駅分歩いたり、散歩したり、ヨガなどで軽い運動をすることもおすすめです。

薬物乱用頭痛に要注意!

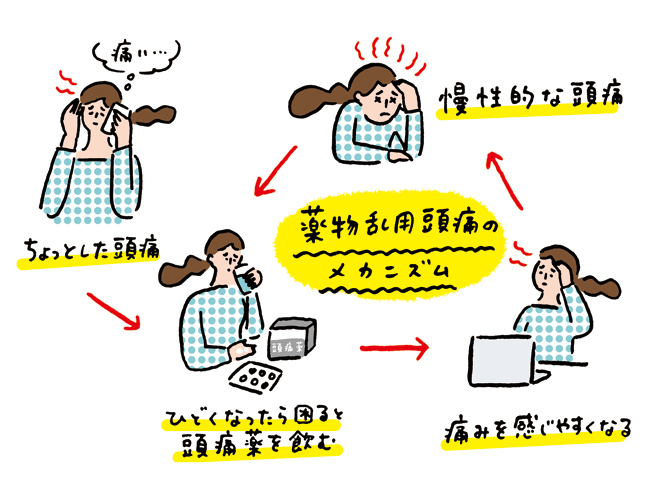

薬物乱用頭痛というと怖いイメージですが、いつもバッグに頭痛薬を入れているあなたもそうかもしれません。どんな鎮痛剤であれ、2~3日に1回のペースでのんでいると鎮痛剤の禁断症状として頭痛が起こるようになります。

"頭の重い嫌な感じがするので「ひどくならないうちにのんでおこう」といつもの鎮痛剤をのむと30分もしないうちにすっきりする"そんな場合は、薬物乱用頭痛に陥っている可能性があります。

薬物乱用頭痛は禁断症状であるため、薬をのむと短時間でよくなります。頭痛にはいろいろな種類がありますが、もっとも多いのは肩こりに伴う緊張型頭痛、次いで脳表面の血管の収縮・拡張に伴う片頭痛です。どちらの頭痛であれ、鎮痛剤をのんで30分以内にすっきり消えることはありません。

月に15日以上鎮痛剤をのんでいる場合は、薬物の使用過多による「薬物乱用頭痛」です。月に10日以上のむようになったら、一度のむのをやめ、医師に相談しましょう。

薬物乱用頭痛の症例

介護職について3年目のAさん(20代女性)も市販の頭痛薬が手放せなかった1人です。

先に治療を開始していたお母さんの頭痛がよくなり市販薬をのまなくなったのをみて緑蔭診療所を受診しました。

愛用の頭痛薬は鎮痛成分に鎮静成分がプラスされた市販のもの。市販の鎮痛薬には、イブプロフェンなどの主となる鎮痛成分以外に、カフェインや鎮静成分が配合されたものがたくさんあります。

カフェインも鎮静成分も依存を起こしやすい薬物ですので、配合薬は薬物乱用頭痛もより起きやすくなるのです。

Aさんの治療法

薬物乱用頭痛の治療の第一歩は鎮痛剤をやめること。2カ月間鎮痛剤をのまなければ薬物乱用頭痛は治ります。

ただし、頭痛薬服用のきっかけになった頭痛は鎮痛剤をやめるだけでよくなりません。

Aさんの場合は仕事で前かがみの姿勢が多いための背中や肩のこりからくる緊張型頭痛と、生理や排卵のときに起こる片頭痛が市販薬服用の理由でした。

片頭痛には片頭痛専用の特効薬があります。これは医師の処方薬で、服薬のタイミングなどの指導を受ける必要もあるため受診が必要です。

片頭痛薬は、片頭痛にはとてもよく効き安全性も高い薬です。Aさんの片頭痛も片頭痛薬の処方でとても軽く済むようになりました。

緊張型頭痛の対処はまずストレッチでこりを予防することと睡眠時間を増やして筋肉の緊張を緩めることです。

Aさんの場合は食事介助時の誤嚥(ごえん)予防など精神的な緊張と、夜勤があるために睡眠のリズムが安定しないこともこりの悪化に関わっていると考えられたため、仕事の後でジャーマンカモミールとパッションフラワーをブレンドしたハーブティを飲むことを提案しました。どちらも心身両面の緊張を緩め安眠を促す効果があります。

以上のような対処でAさんの頭痛はとても軽くなりました。さらに、頭痛薬の使い分けや悪化しそうなときのセルフケアのスキルが身についたので頭痛への対処に自信がつき、薬物乱用頭痛状態の頃と比べて晴れ晴れとした気分になれたとのことでした。

自分の頭痛タイプがわからない、薬物乱用頭痛かも、など頭痛の症状に不安がある人は、一度病院で相談してみるのがおすすめです。

自分の頭痛タイプにあったケアで、つらい頭痛と決別しましょう。

■新着記事はFacebookでお知らせしています。

Facebook独自コンテンツもありますので、ぜひ「いいね!」してお待ちください♪

この方にお話を伺いました

緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、小児科専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。