ホルモンバランスの影響から、生理前になると食欲が増すことがあります。その理由と生理前の食欲をうまく抑える方法について、産婦人科専門医の高尾美穂先生に教わりました。

生理前に食欲が止まらないのはなぜ?

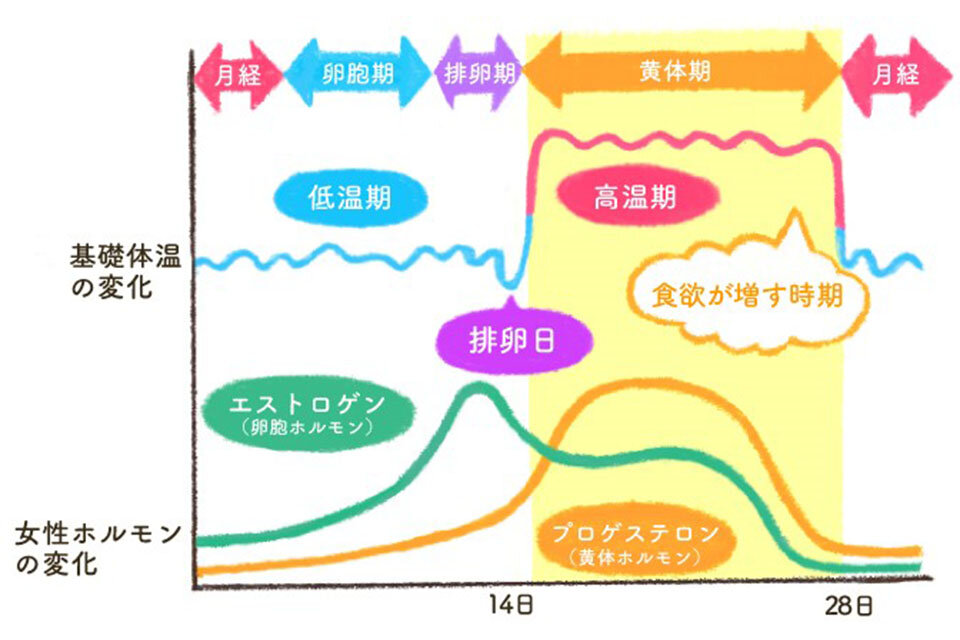

生理前に食欲が止まらなくなって、いつもより食べ過ぎてしまうという経験はありませんか? 生理前の3〜10日の間に生じる心身の不調、いわゆるPMS(月経前症候群)の症状の1つとされますが、その食欲の主な原因となっているのが、女性ホルモンの「プロゲステロン」です。

プロゲステロンの影響で空腹を感じやすくなる

排卵~生理が始まる前に分泌量が増えるプロゲステロンには、妊娠を維持しやすい状態に体を整える働きがあります。一方で、プロゲステロンの分泌が多い状態では、血糖値を調整するインスリンが上手く作用できず、インスリンの効きが悪いため、インスリンは過剰に分泌されます。

その結果、通常は食後5~6時間で下がっていく血糖値が3時間ほどで下がってしまい、空腹を感じやすくなるのです。また、そのようなときの体は、飢餓の状態に似ており、体を守るためにアドレナリンの分泌が増加し、若干攻撃的になるなどメンタルにも影響を及ぼします。

睡眠不足も食欲に影響することが

生理前は、女性ホルモンのバランスの変化から、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。睡眠時間が短いと、食欲を抑えるレプチンというホルモンの分泌量が減り、食欲を増進させるグレリンというホルモンの分泌量が増えます。このことも、生理前の食欲増進にかかわっていると考えられます。

食欲が止まらなくなるのは生理が始まる何日前から?

月経が28日周期の場合、食欲増加を引き起こすPMSは排卵後~生理が始まる3~10日前に生じます。ホルモンの変動による食欲は生理が始まると自然に収まることがほとんどです。

生理前に食欲が止まらないときの3つの対処法

1:お腹が空く前に「おやつ」をとる

血糖値が下がって空腹を感じる前に補食(おやつ)をとるようにしましょう。時間帯は、午前中は10時頃、午後は15時頃が目安になりますが、ご自身の生活に合わせて調整してください。

ただし、ケーキやチョコレートなど血糖値を急上昇させてしまうものはNG。おすすめは、糖質が少なく、タンパク質や食物繊維、ビタミン類が豊富な枝豆やブロッコリーなどです。これらはスーパーなどで手軽に購入できるのもいいですね。

2:よく噛んで食べると満足感アップ

ナッツや野菜チップスのような、噛み応えのあるものも補食にはぴったりです。よく噛んで食べると満足感が得やすくなる上に、噛むというリズミカルな動作がストレスの軽減にもつながります。むくみ対策のため、塩分控えめのものを選ぶようにしましょう。

3:ベジファーストを意識し、バランスのよい食事を心がけよう

食事の際に野菜から食べ始めるベジファーストは、野菜に含まれる食物繊維が血糖値の上昇を緩やかにします。また、大豆製品から女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをもつ大豆イソフラボンをとるなど、栄養のバランスも意識しましょう。忙しさや体調不良などで料理するのが難しい場合は、インスタントやレトルトなどの食品も活用してみてください。

なお、生理痛や冷え、貧血など生理中の不調を改善するために、普段から意識するとよい食べ物については以下の記事で詳しく紹介しています。

また、生理前になると甘いものが食べたくなるという人は、以下の記事も参考にしてください。甘いものを食べたくなるメカニズムと解消法をご紹介しています。

生理前は控えたほうがよい食べ物

生理前は食欲や体重の増加、むくみ、PMSなど、体調の変化を感じやすい時期です。以下のような食べ物や飲み物は、できるだけ控えたほうがよいでしょう。

- 〔控えたほうがよい食べ物〕

- 精製された白い食品......白砂糖や白米、うどんやパンに使われている小麦など、精製されたものは血糖値を上げやすい。

- 塩分を多く含むもの......体がむくみやすくなる。

- カフェインを含むもの......交感神経を刺激し、気持ちを高ぶらせたり睡眠を阻害したりすることがある。

生理の始まる時期と合わせてPMSの時期をあらかじめチェックしておけば、食欲増加に対応しやすいでしょう。ただしストレスも感じやすい時期ですから、無理しない範囲で食事をコントロールできるといいですね。

生理前は太りやすいとも言われています。その理由と対策は、下記記事で詳しく解説しています。

また、体重増加解消に運動を検討している方は、下記記事をご覧ください。生理中に体を動かすときの注意点や不調改善につながる運動をご紹介しています。

この記事の関連商品

この方にお話を伺いました

イーク表参道副院長 産婦人科専門医 医学博士 婦人科スポーツドクター 高尾 美穂 (たかお みほ)

東京慈恵医科大学附属病院産婦人科などを経て、現職。働く女性の産業医、スポーツドクター、ヨガインストラクターとしても活動している。

![森を感じるミックスナッツ[素焼きナッツ]](https://www.yomeishu-online.jp/yomeishu-online_wp/wp-content/uploads/2023/05/mixnuts_suyaki_p01.jpg)

![彩り野菜チップス[うす塩味]](https://www.yomeishu-online.jp/yomeishu-online_wp/wp-content/uploads/2019/02/chips_salt_p01.jpg)