厳しい寒さが和らぎ、梅の花が咲き始めると、モノクロの景色がぱっとカラフルに色づき春の到来を予感させます。

寒風の中に凛と咲く梅の花言葉は「上品」「高潔」「忍耐」「忠実」。また、花の色によって花言葉が変わり、白梅は「気品」、紅梅は「あでやかさ」という花言葉があるそうです。

梅雨になると花を落として成長する梅の実も、梅干しや梅酒として古くから利用され、日本人に親しまれてきました。今回はそんな梅の実に隠された、私たちの身体に嬉しいさまざまな効果や効能をご紹介します。

梅の効果・効能

梅の実にはさまざまな効能がありますが、中でも代表的な6つの効果・効能をご紹介します。

梅の効果・効能①:食中毒予防

梅干しに含まれるクエン酸には、食中毒の原因となる細菌の増殖を抑える働きがあるとされています。昔から食べられている「日の丸弁当」は食中毒予防の観点で、理にかなった食べ方かもしれません。

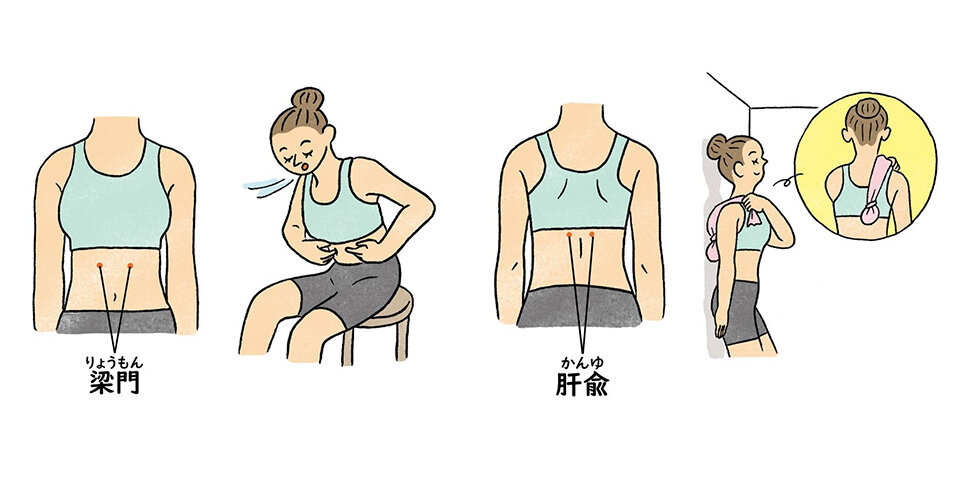

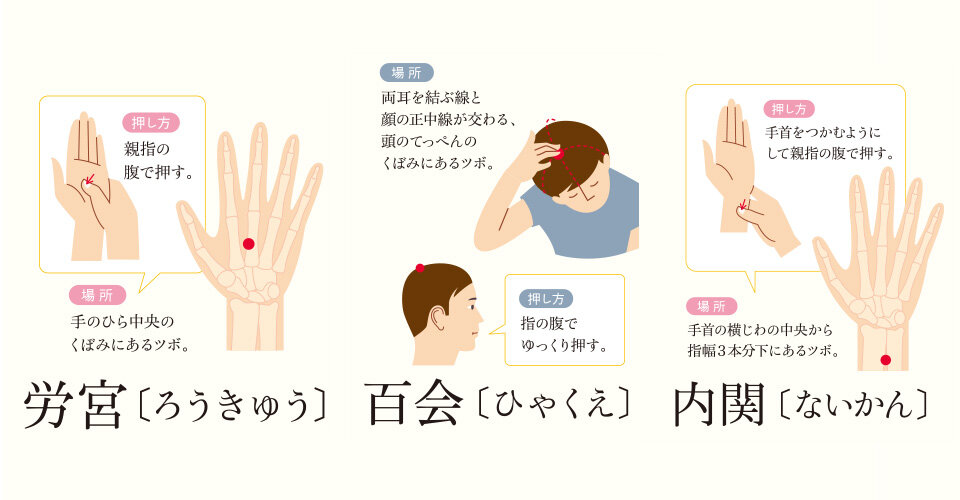

梅の効果・効能②:胃腸への効果

梅には殺菌効果や整腸作用などがあり、古くより民間で使われてきました。熟す前の梅の実を燻(いぶ)したものが「烏梅(ウバイ)」という生薬で、胃腸の調子を整えるのに役立ちます。

※妊娠中の大量摂取は避ける。

梅の効果・効能③:カルシウムの吸収促進

梅に含まれるクエン酸には、カルシウムの吸収を促進する効果があります。

梅の効果・効能④:動脈硬化予防

梅干しには、動脈硬化の原因となる血圧の上昇を抑える働きがあると言われています。

梅の効果・効能⑤:疲労回復効果

梅に含まれるクエン酸は、疲労回復にも効果的です。クエン酸はエネルギーの元を作り出す回路をスムーズに動かす作用を持っているため、疲労を蓄積しにくくする働きがあります。

梅の効果・効能⑥:食欲増進効果

梅の酸味成分には、唾液の分泌を促し食欲を増進させる働きがあります。そのため梅干しを使った料理は、夏バテなどで食欲が落ちてしまったときに特におすすめです。

また、食前酒として梅酒を飲むことも食欲増進に期待ができます。これはアルコールの作用で胃液分泌が促進されるためです。

梅の栄養素とは

梅に含まれる代表的な栄養素をご紹介します。

梅の栄養素①:クエン酸

クエン酸は主にレモンやみかん、グレープフルーツなどの柑橘類などに含まれる酸味成分。

クエン酸には、細菌の増殖を抑制する効果やカルシウムの吸収を促進する効果、体内で糖をエネルギーに変えて疲労を回復する効果などがあります。

梅の栄養素②:ポリフェノール

ポリフェノールはほぼすべての植物が持つ苦味や渋味、色素の成分で、数千もの種類があると言われています。梅干しには「梅リグナン」という抗酸化作用のあるポリフェノールの一種が多く含まれています。

梅の栄養素③:ビタミンE

高い抗酸化力を持つことで知られるビタミンE。血管や肌・細胞などの老化を防止し、血行を促進するなど生活習慣病の予防に効果があり、若返りのビタミンとも呼ばれています。

梅の栄養素④:鉄、カルシウム、カリウムなどの必須ミネラル

体の成長や生命活動を維持する上でどうしても必要で、通常の食事からでは不足しがちなミネラルを「必須ミネラル」と言います。梅干しには必須ミネラルも多く含まれています。

梅の栄養素⑤:ムメフラール

梅の果汁を長時間煮詰めて作る「梅エキス」に含まれる成分で、平成11年に農林水産省食品総合研究所の研究で発見された注目の成分です。ムメフラールには血流を改善し、動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果が期待でき、梅エキスに豊富に含まれるクエン酸と一緒に働くことで相乗効果も期待されます。

初夏の梅しごと梅シロップ作り

花を落とした梅が実をつけて急成長する梅雨時。この初夏の時季に出回る青梅を使って作る梅シロップをご紹介します。

梅シロップ

- 〔材料〕

- 青梅...... 1㎏

- 氷砂糖...... 1kg(青梅の重さと同量)

- 〔作り方〕

- 青梅をよく洗って1つ1つ水気をしっかりふき取り、ヘタを取る。

- アルコール消毒をした保存瓶に青梅と氷砂糖を交互に入れて蓋をしたら、冷暗所に置く。

- 1日に2~3回保存瓶をゆすり、液を全体に馴染ませる。

- 青梅がしわしわになり、氷砂糖が全て溶けたら完成です(10日~2週間程で完成します)。

完成(10日~2週間程で完成します)

完成した梅シロップは、炭酸で割って梅ソーダやかき氷シロップ、ゼリーなどで楽しめます。漬け終わった梅は取り出して、梅ジャムなどに使うのがおすすめです。

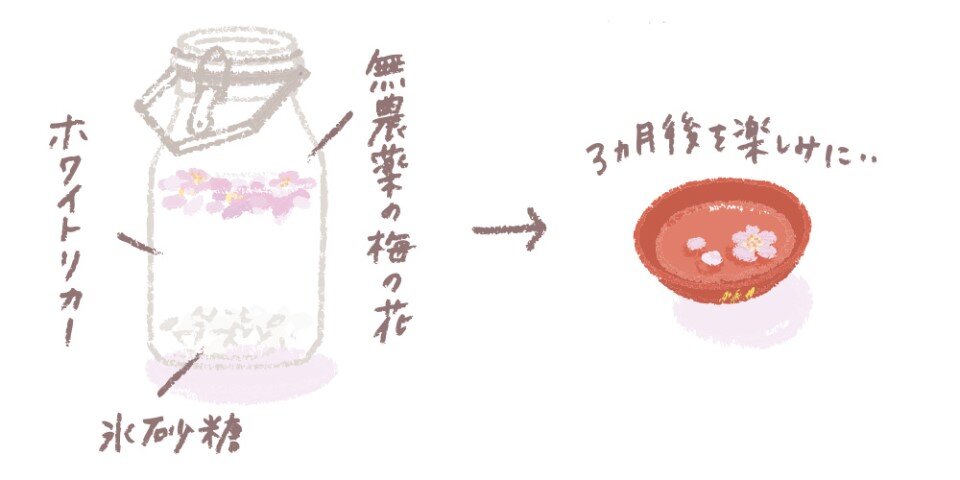

梅の花酒

梅の実ではなく、梅の「花」でお酒をつくるのも一興です。作り方は梅酒と同じで、果実酒用のホワイトリカーに無農薬の梅の花を3カ月ほど漬けるだけ。

花びらを浮かせて彩りを添えたいですね。

おすすめの梅干しレシピ

完熟した梅を赤シソ、塩を用いて漬けた梅干し。ちゃんと漬かったものを食べると、ぷっくりとした肉質に旨みが凝縮され、一粒でごちそう感さえ漂います。そんな梅干しを使ったおすすめレシピを3つご紹介します。

梅の煮きり

「煮きる」とは、みりんや酒に含まれるアルコール分を加熱して蒸発させること。「梅の煮きり」は白身魚や貝の刺身のつけだれにしたり、お吸い物やおひたしに加えたり、焼きなすやお茶漬けなどに添えたりするなど、さまざまな料理に活用できます。(保存の目安:冷蔵で1週間)

- 〔材料〕350ml分(全量20kcal/塩分8.4g)

- 梅干し(塩分8%の物を使用)...... 4個

※シンプルな味つけの物を選びましょう - 酒 ...... 300ml

- こんぶ ...... 10cm分

- かつおだし ...... 100ml

- 淡口しょうゆ ...... 大さじ2

- 〔作り方〕

- 小鍋にちぎった梅干しと種、こんぶ、酒を入れ、こんぶが広がったら中火にかける。

- 沸騰したら弱火で3分煮て梅干しの種とこんぶを取り出し、かつおだしと淡口しょうゆを加えてひと煮立ちさせる。

風味豊かな梅の煮切りは、白だしのような感覚で調味料としても利用できます。梅の煮切りを使ったアレンジレシピは、次の記事を参考にしてみてください。

梅とアジの水餃子

アジにはお腹の中から体を温めて消化を助ける薬膳効果があり、大葉にも体を温める効果や、「気」の巡りを良くして体の隅々にまでエネルギーを届ける働きがあります。

さらに、梅干しには口の渇きやほてりを鎮める作用があるので、この3つの食材を合わせると冷房病予防や、冷たいもののとり過ぎで夏バテ気味の胃腸を改善する「おうち薬膳」ができます。

- 〔材料〕2人分

- 3枚におろしたアジ中 ...... 6匹

- 大葉 ...... 10枚

- 梅干し ...... 2個

- 餃子の皮 ...... 約20枚

- 〔作り方〕

- 皮をはぎ、小骨を取ったアジを細切りにし、さらに細かく刻む。

- 大葉をみじん切りにする。

- 梅干しの種を取り、包丁で細かく叩く。

- まな板の上で1~3を包丁で軽く叩くように切りながら混ぜる。

- 4.の具を餃子の皮で包む。

- 鍋にたっぷりの湯を沸かし、餃子を数個ずつ入れて火が通って浮き上がってきたら、すくって器に盛る。

なすときゅうり、イカの梅肉和え

血を補うイカと血の巡りをよくするなす、むくみを改善するきゅうりを梅肉で和えるだけのさっぱりお手軽小鉢。梅の酸味が夏の疲れに有効です。

- 〔材料〕2人分

- きゅうり ...... 1本

- なす ...... 1個

- 梅みょうが ...... 1個

- イカそうめん ...... 1パック

- 酒 ...... 大さじ3

- 梅干し(赤じそ漬け)...... 1個

- 〔作り方〕

- きゅうり、なす、みょうがはそれぞれ水に浸してアク抜きをし、水気をよく取る。きゅうりとなす、みょうがは千切りにする。

- イカそうめんに酒大さじ1を振り、混ぜておく。沸騰した湯に入れ、色が変わったらザルに上げて冷水で熱を取り、水気をよく取る。

- 梅干しは種を取って包丁で細かく叩き、耐熱容器に入れて残りの酒を加えてよく混ぜ、ラップをかけて電子レンジで40秒ほど加熱する。

- 和えてから時間が経つと水っぽくなるため、いただく直前にボウルに1~3を入れ、よく和える。

おすすめの梅の名所スポット

梅は、実だけでなく美しい花も楽しみたいもの。梅の開花の頃には近隣の梅林へ足を運ぶと、よりいっそう春の訪れを感じることができます。

梅の見頃

梅の開花は、1月下旬から4月下旬頃までかけてゆっくりと日本列島を北上します。品種によっては12月なかばに花が開くことも。

見頃はだいたい2月上旬から3月頃です。

ただし、梅は開花時期が天候によって大きく左右されます。高温・適湿・多照の年は開花時期が早まり、乾燥の激しい年や気温の低い年はやや遅くなります。

梅の名所

梅の名所は、関東なら小田原の曽我梅林や水戸の偕楽園、関西なら大阪城梅林や、京都の城南宮があります。

特に、偕楽園は日本三名園のひとつで、約百品種3千本もの梅が開花するさまは見事です。偕楽園では6月限定で実梅を販売しているので、2月に目で楽しんだ梅を使って梅干しやジャム、梅酒などをこしらえるのもいいですね。梅の花でもお酒がつくれますから、ぜひお試しを。

自分で加工した梅ならば暮らしの1年のサイクルに定着させやすく、健やかな体を保つ一助となるはずです。

偕楽園

この方にお話を伺いました

養命酒製造株式会社 商品開発センター 丸山 徹也 (まるやま てつや)

1958年長野県生まれ。1981年静岡薬科大学薬学部卒業後、養命酒製造株式会社入社。中央研究所研究部長、商品開発センター長を歴任。薬剤師。