「胃腸が弱い」と一口にいっても、生まれつきの体質から食べ方、ストレスなどその原因は多岐にわたります。自分の状態を見極め、適切に対策していくことが大切です。症状や改善方法を詳しく解説します。

- 〔目次〕

- 胃腸が弱い人の特徴

- 胃腸が弱くなる原因は?

- こんな症状に注意! 胃腸が弱っているサイン

- 胃腸の弱りと病気の判別は難しい

- 弱った胃腸を休めて整える方法

- 胃腸の働きを良くする! 体質改善の方法

- 「薬用養命酒」で胃腸を整える

胃腸が弱い人の特徴

次のような特徴のある人は、胃腸が弱い体質である「胃腸虚弱」の可能性が考えられます。

- 子どもの頃から胃腸の不調を起こしやすかった

- 冷たいものをとると腹痛や下痢を起こしやすい

- 食べ過ぎると胃腸の調子が悪くなる

- 食が細く太れない

- 冷え性(冷え症)である

- 風邪をひきやすい

- ストレスをため込みやすい

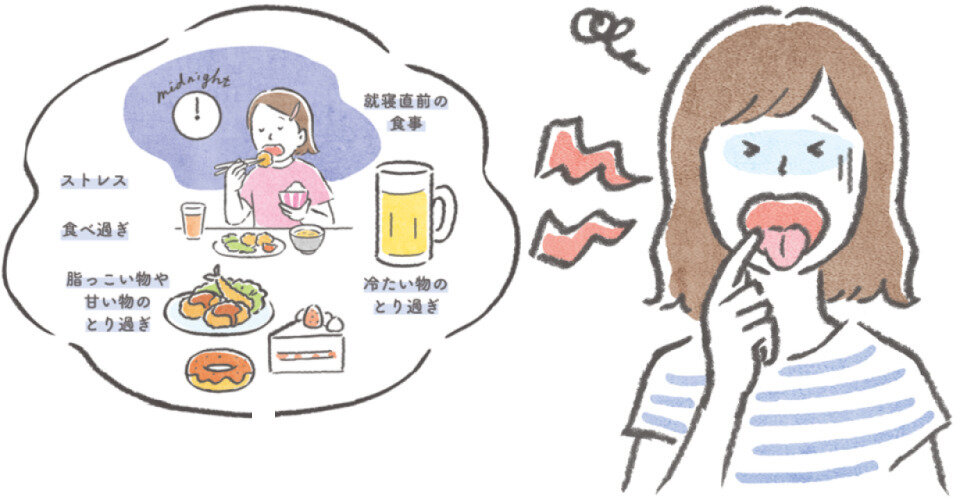

胃腸が弱くなる原因は?

胃腸の弱さは、生まれつきの体質や生活習慣、自律神経が複雑に絡み合って生じるものです。その要因には、先天性のものも後天性のものもあり、不調が現れる場所やメカニズムも人それぞれ異なります。

胃腸が生まれつき弱い人の要因

乳製品に含まれる乳糖を消化吸収できない乳糖不耐症や、小麦などに含まれるグルテンを摂取すると心身に不調を起こすグルテン不耐症といった、特定の食品と関連する生まれついての植物アレルギーがあります。

環境要因

生まれてから幼児期の胃腸が成長していく過程における強い偏食や生活リズムの乱れなどは、自律神経に影響します。また、思春期を過ぎて大人になると、ストレスの高まりによって自律神経にトラブルが生じることも。胃腸の働きは自律神経によって調整されているため、自律神経が乱れると胃腸も不調を起こしやすくなります。

体質に合わない食べ物・飲み物をとっている

胃腸が弱い人が注意した方がよいものは以下の通りです。特に、胃酸の分泌量が少ないとタンパク質や不溶性食物繊維が胃に残りやすくなります。

- 揚げものなど脂っこいもの

- 味付けの濃いもの

- 香辛料などの刺激の強いもの

- 食物繊維の多いもの

また、日本人には、もともとアルコールやカフェインが合わない体質の人が多いので、飲んだ後に胃腸に違和感があるなら、飲む量を控えるとよいでしょう。

体質に合わない食べ物や飲み物は、胃腸に負担をかけ、その働きを低下させます。ただし、どんなに質の高い化粧品でも肌に合わない人がいるように、体質に合うかどうかは人それぞれ。少し口にしただけで体調を崩してしまう人もいれば、問題なく摂取できているように見えて、実は小さな不調を蓄積してしまう人もいます。

胃腸が弱い人や不調がある人は注意したほうがよいとされるものを紹介しましたが、自分の体に合うか合わないかを知って見極めることと、体によいとされるものでも過剰に摂取せず、バランスを考えながら口にすることが大切です。

「FODMAP食品」で胃腸に負荷をかけているかも?

FODMAP食品とは、お腹の不調の原因となる「発酵性のある糖質」を含む食品のこと。具体的には以下のものがあります。

- オリゴ糖:豆類などに含まれるガラクトオリゴ糖や小麦などに含まれるフルクタン

- 二糖類:乳製品に含まれる乳糖など

- 単糖類:果物などに含まれる果糖など

- ポリオール類:果物や海藻に含まれるソルビトール、樹木や果物に含まれるキシリトールなど

FODMAP食品が問題視されるようになったのは、欧米でのこと。そのベースには乳製品や小麦を多く摂取する食生活がありました。日本でも、食生活の変化に伴って日本人の体質が欧米人に似てきたため意識されるようになりました。

これらは一般的に腸によいとされますが、小腸で吸収されにくく、お腹の張りや痛みなどの原因になる場合があります。また、吸収されないまま大腸に届くと、その処理のために大腸で過剰な発酵が起こり、ガスがたまりやすくなります。このようなことから、お腹の調子が悪い人がFODMAPを多く含む食品をとると、症状を悪化させてしまう場合があるのです。

胃に負担のかかる食べ方(暴飲暴食、早食い)

大量の食べ物や飲み物が一気に胃腸に送られると、消化が間に合わずに胃腸内に食べ物が残り、胃のもたれや痛みなどの原因になります。また、消化しようとして胃酸が過度に分泌されると、胃炎や逆流性食道炎などを起こすことも。早食いも、逆流性食道炎や消化不良を起こす原因になったり、食べ過ぎにつながったりします。

暴飲暴食や早食いを続けていると、消化機能の低下や胃の粘膜の炎症などが慢性化し、胃腸を弱めてしまいます。

こんな症状に注意! 胃腸が弱っているサイン

胃腸が弱っているサインとして考えられるものは以下の通りです。

食欲が低下・食事量が減少している

胃が弱って食べたものを消化しきれなくなると、胃の筋肉が過剰に働くことや胃酸が過度に分泌されて胃粘膜が荒れることで、胃痛や胃もたれが生じたり、胃酸が食道に逆流して胸焼けを起こしたりします。これらの不調が影響して、食欲が低下する場合があります。そうなると自然と食事量も減少してしまいます。

便秘や下痢がある

便秘や下痢といった便通異常は、疾患や感染症、暴飲暴食、ストレス、栄養や水分の不足、運動不足、冷えなど、さまざまな要因で腸の働きが鈍ったり過剰になったりして起こります。

お腹の張りや膨満感がある

胃腸が弱って、腸内環境が乱れたり消化不良を起こしたりすると、腸内で異常な発酵が生じてガスがたまり、お腹の張りや膨満感が起こりやすくなります。また、食べたときの胃のふくらみや食べたものを腸に送る働き、腸の蠕動運動などが低下して生じることもあります。

口臭が気になる

歯磨きをしっかりしていても口臭が気になるとき、東洋医学では体内に残った食べ物が「腐熟(ふじゅく)」することで発生すると考えます。「腐熟」は、食べたものが消化しきれずに胃に残っていることや、脂っこいものや濃い味付けのもの、甘いものの食べ過ぎで、胃に熱がこもって起こります。

胃腸の調子が原因で起こる口臭対策については以下の記事で詳しく解説しています。併せてチェックしてみてください。

胃腸の弱りと病気の判別は難しい

実は、胃腸が弱っているのか、何かしらの病気があるのか判別はとても難しいものです。胃腸の不調は、通常1~3日ほどあれば改善するものです。しかし、1週間も続く、短期間で良くなったり悪くなったりを繰り返す、理由もなく体重が減る、便に異常があるといった場合は、近所やかかりつけの内科医に相談しましょう。

弱った胃腸を休めて整える方法

胃腸を整えるには食事の見直しや生活リズムを整えることが大切です。

生活リズムや自律神経を整える

日々の暮らしの中で、規則正しく胃腸に負担をかけない食事をとる、適度な運動をする、十分な睡眠で体を休ませるといったことを意識してみましょう。生活リズムを整えると自律神経も整い、胃腸の働きが正常なものへと導かれます。

消化の良い食べ物や調理方法を選ぶ

胃腸が弱っているときは、なるべく負担にならない消化に良いものを食べて胃腸を休ませましょう。消化に良い食べ物とは、「食物繊維と脂質が少なく、胃腸に負担がかかりにくいもの」や「消化酵素を含み、胃腸の働きを助けるもの」。具体的には以下の通りです。

- 大部分が炭水化物であるうどんやおかゆ

- 脂の少ないささみや白身魚

- 消化酵素を含む大根やバナナ

- 消化しやすく胃粘膜を守る働きもある牛乳やヨーグルトといった乳製品

中でもやわらかめのうどんは、消化しやすく、体に必要なエネルギーにもなるのでおすすめです。逆に、乳製品はお腹を壊しやすい人も多いので、冷たい牛乳をゴクゴク飲むことは控えましょう。乳糖不耐症の人も注意が必要です。

調理方法にも一工夫を。やわらかくなるまで火を通す、細かく切ることや揚げたり炒めたりするより蒸したり茹でたりして油を減らすなどするとよいでしょう。

胃腸に負担のかかる食べ物・飲み物を避ける

以下のものは胃腸に負担をかけるので避けたほうがよいでしょう。

- アルコールや香辛料、酸っぱいものといった刺激が強いもの

- 揚げものなどの脂っこいもの

- きのこ類など食物繊維が豊富なもの

- 味付けの濃いもの

- 消化に時間がかかるタンパク質

ゆっくりよく噛んで食べる

ゆっくりとよく噛んで食べると、消化を助けたり過剰な胃酸を中和したりする唾液の分泌が増えると共に、食べたものが細かく噛み砕かれることで消化酵素が働きやすくなります。また、ゆっくり食べると満腹感を得やすくなり、食べ過ぎも防げます。

食事は決まった時間にとる

腸の動きは自律神経に支配され、毎日同じリズムで動くようプログラムされています。お腹がすいてから食べる、忙しいから昼食を抜くというのは、腸本来のリズムを乱し腸の働きを低下させることに。毎日決まった時間に食べることが、腸にはもっとも負担が少ないのです。

冷たいものの一気飲みを避ける

冷たいものの一気飲みやとり過ぎは、胃腸を冷やし、その働きを低下させるので避けましょう。

胃腸の働きを良くする! 体質改善の方法

胃腸が弱い体質を改善するために大切なのは、睡眠・運動・ストレスケアの3つです。

質の良い睡眠をとる

まずは、よく眠ることを意識しましょう。睡眠不足や質の低い睡眠では疲れが蓄積しやすく、自律神経が乱れて胃腸の働きが損なわれ、免疫力の低下にもつながります。

胃腸は副交感神経と関わりが深く、リラックス時や睡眠時といった副交感神経が優位なタイミングで消化活動が活発になります。逆に睡眠不足の状態では、交感神経が活発になり、胃腸の働きは低下します。

質の良い睡眠をとるコツには次のようなものがあります。

- 寝だめや夜更かしなどをせず、できるだけ毎日同じ時間に起床して生活リズムを整える。

- スムーズに入眠するために、夕方に体を動かしたり、就寝の1~2時間前に入浴したりすることで一度体温を上げておく。

- 夜は強い光を浴びたり、カフェインを摂取したりすることを避ける。

- 就寝直前の食事は、寝ている間も胃腸が休まらず睡眠の質も低下するので控える。胃の中の食べ物が十二指腸に流れ切るまでの時間は約4時間。夕食はその時間を見込んで終わらせるのが理想。

適度な運動をする

軽い運動は血行を促し胃腸の働きを助けます。また、胃腸の働きを低下させるストレスの緩和にも役立ちます。

激しい運動は交感神経を活性化し、免疫力も低下させるので、ウォーキングやサイクリングといった有酸素運動や、ヨガやストレッチなど、リラックスして楽しめる軽い運動を無理のない範囲で行うとよいでしょう。

ストレスを軽減する

人がストレスを感じる要因はそれぞれですが、まずはその原因を見つけて距離をとったり、気持ちを落ち着かせる行動をとったりすることがストレス軽減につながります。

ストレス解消には以下の方法も役立ちます。

- メンタルがリラックスするような趣味や娯楽などの楽しみを見つけて暮らしに取り入れ、頭のスイッチを切り替える。

- 多くの情報に接していることもストレスの一因になるので、夜はスマートフォンに触れないなど、デジタルデトックスの時間を設ける。

- ため息など深く息をすることは、副交感神経の働きを助け、気持ちを落ち着かせるのに有効。

- リフレッシュに有効なペパーミントや、気持ちを和らげるジャーマンカモミールなどの香りを、ハーブティーやアロマで楽しむ。

- ストレスを和らげる、百会(ひゃくえ)や神門(しんもん)などのツボを押す。

ツボの位置は以下の記事でチェックしてみてください。

漢方を取り入れる

漢方薬には胃腸の働きを助けるものも多くあります。自分の体質や体調に合う漢方薬を取り入れるのもよいでしょう。

- 六君子湯(ろっくんしとう):胃もたれなどには胃腸を温めて働きを助ける。

- 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう):胃腸の炎症や機能低下を改善する。高齢の人で元気がなく胃腸の働きが弱くなっている場合に用いられる。

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):喉のつかえがあるときに巡りを促す。

「薬用養命酒」で胃腸を整える

- 第2類医薬品 薬用養命酒

- 〔効能・効果〕胃腸虚弱、冷え症の滋養強壮に

養命酒は、人参やウコン、桂皮(ケイヒ)、丁子(チョウジ)、烏樟(ウショウ)といった胃腸によい生薬を配合しており、食事の前に飲用することで生薬が胃腸に吸収されて胃液の分泌が促され、消化が良くなり、胃腸の機能を本来の正常な状態に導いていきます。さらに、適量のアルコールが胃液の分泌を促して消化を助け、食欲増進などの効果ももたらします。

詳しくはこちらをご参照ください。