目覚めが良くなるためには、睡眠の質を改善することがとても大切です。睡眠時間だけではなく、夜の過ごし方や生活習慣の見直しなど、朝スッキリ起きる方法を詳しく紹介します。

- 〔目次〕

- 朝スッキリ起きるための方法14選!

- 目覚めが悪い原因とは?

- 朝スッキリ起きるためにやってはいけないNG行動

- 目覚めをよくするためのQ&A

- 今日からできる! 朝スッキリ目覚めるための習慣

- 回復力を高める薬用養命酒の利用

朝スッキリ起きるための方法14選!

朝スッキリ起きるためには、睡眠の質を改善することがとても大切です。

良い睡眠とは、十分な量(睡眠時間)と質(睡眠休養感)を確保し、疲れを持ち越さない睡眠のこと。しっかり眠れていると、朝も快適に目覚めることができます。朝スッキリ目覚める方法、すなわち良い睡眠をとるコツを紹介します。

就寝前に暴飲暴食をしない

就寝前に食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると、就寝中も胃腸が働き続けて体が休まらず、さらに、胃に血流が集まることで脳の血流が低下し、脳の疲れもとれにくくなります。

おなかが満たされた状態で横になることで肺に圧力がかかり、睡眠中の酸素量が低下することも睡眠の質を下げる原因に。また、食事をとると体温が上がり、寝つきが悪くなります。

食事をとるのは、できるだけ就寝の3時間前までに。仕事などでどうしても食事が遅くなる場合は、夕食を早めの時間と帰宅後の2回に分けてとる「分食」をするとよいでしょう。

PC・スマホは寝る1時間前にやめる

PCやスマートフォンなどから発せられるブルーライトを夜間に浴びると、メラトニンの働きが低下し、寝つきが悪くなったり睡眠の質が低下したりします。

「入浴以降はスマートフォンに触れない」「寝室にタブレットやスマートフォンを持ち込まない」といったマイルールを設け、少なくとも就寝1時間前からはブルーライトを発する機器に接しないようにするとよいでしょう。

湯船に浸かる

就寝の1〜2時間前までに40℃程度のぬるめのお湯で10〜15分ほど全身浴して、体を温めておくと、体温が下がるのに合わせて入眠しやすくなります。熱過ぎるお湯や就寝直前の入浴は、交感神経が優位になり、体もほてってしまうのでNG。また、シャワーでは体の内部まで温まらないのでしっかりとお湯に浸かりましょう。

寝具などの睡眠環境を整え、リラックスする

心地よく眠れる環境を整えることも大切です。主に以下の点に配慮しましょう。

パジャマを着る:夏は綿や麻など熱がこもらずサラリとした素材、冬は起毛など冷たさを感じない素材がおすすめです。パジャマではなくスウェットやジャージで寝ている人もいますが、パジャマは寝返りしやすく、睡眠に配慮した生地やデザインでつくられており、安眠をサポートします。

体に合った寝具を使う:体に合わない枕やマットレス、重すぎるかけ布団は、自然な寝返りを妨げ、睡眠の質を低下させる原因になります。

室温・湿度を快適にする:エアコンや加湿・除湿器などを使い、快適な温度や湿度を保つようにしてください。猛暑が続く近年の夏は、寝ている間もエアコンをつけっぱなしにしている人が増えていますが、体の冷えは自律神経を乱すため、設定温度や風向きを調整し、扇風機なども併用しながら使うとよいでしょう。

朝日を入れる:シフト勤務の場合などを除き、遮光カーテンはやめて自然に太陽の光で目覚めるような環境を整えるのがおすすめです。

遮光カーテンを使う場合は、カーテンを自動開閉する器具や、タイマーで徐々に明るくなっていくシーリングライトを活用するのもよいでしょう。また、夜も賑やかな場所にお住まいであれば、遮音・防音カーテンを使って騒音を遮断するのも快眠につながります。

自分の睡眠タイプを把握する

眠れないと感じている人は、その原因によって次の5つのタイプに分かれます。

- タイプ1:ベッドに入ってからあれこれ考えてしまう「ストレス性不眠タイプ」

- タイプ2:眠れるかどうかが不安で寝つけない「思い込み不眠タイプ」

- タイプ3:加齢によって睡眠が変化した「加齢による不眠タイプ」

- タイプ4:体内時計がずれやすい「ダラダラお疲れタイプ」

- タイプ5:短時間睡眠でも元気そうな「隠れ疲労タイプ」

タイプごとに対処法も変わってくるので、以下の記事で自分の睡眠タイプをチェックしてみましょう。

太陽の光を浴びる

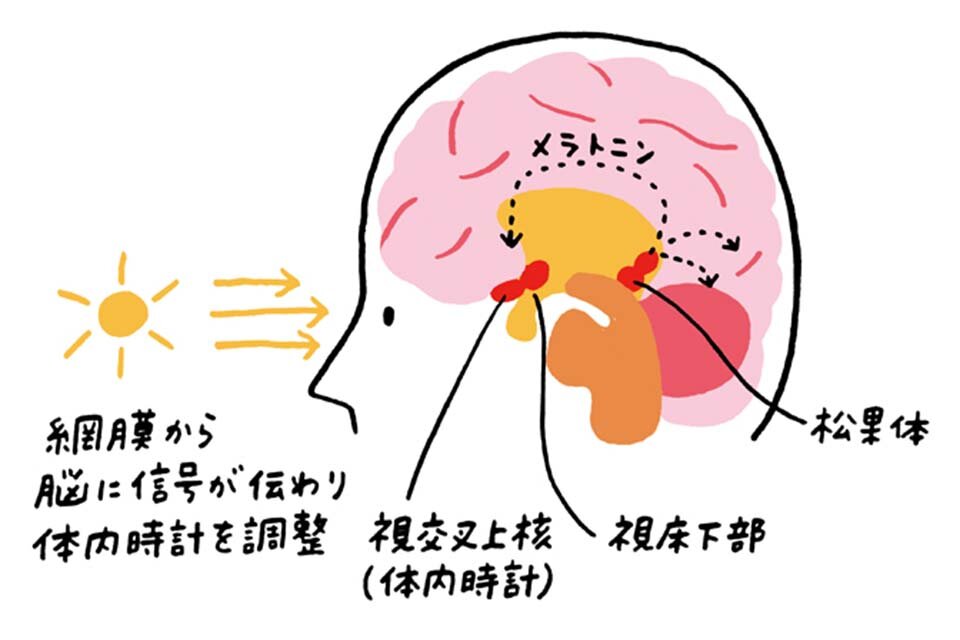

起床後すぐに太陽の光を浴びると、体内時計のずれがリセットされ、約14~16時間後に眠気のスイッチが入るようになります。また、体を活動モードに切り替えるホルモン、セロトニンの分泌も促されます。生活のリズムが整うので、スッキリと目覚めやすくなるでしょう。曇りや雨の日でも効果は変わりません。

日中に明るい光を浴びることも、体内時計を調整したり眠気をもたらしたりするメラトニンというホルモンを増やすのに役立ちます。逆に夕方から夜にかけてブルーライトを浴び続けると、体内時計が乱れる原因になるので注意が必要です。

コップ1杯の水や白湯を飲む

起床後にコップ1杯の水や白湯を飲むと、睡眠時に汗などで失われた水分を補うことができ、胃腸も動いて体が目覚めます。体内時計をリセットするのにも有効です。

軽くストレッチする

目覚めたら、仰向けに寝たまま、手や足の指をグーパーさせたり、手首や足首を回したり、全身で大きく伸びをしたりするとよいでしょう。寝ている間に固まった体をほぐし、全身のめぐりが促されてむくみも改善します。

お気に入りの音楽を聴く

眠る前にお気に入りの音楽を聴くと、リラックスできてゆっくりと睡眠に入れるでしょう。激しいリズムの音楽や、思わず聞き入ってしまったり歌いたくなったりするような音楽だと気持ちが昂ってしまうので、ヒーリングミュージックのような、歌詞のない穏やかな音楽がおすすめです。

朝も、強く大きな目覚ましの音は交感神経を刺激し、血圧が上がり、朝から疲れを感じてしまいます。音のボリュームが徐々に大きくなっていくように設定や、心地よく目覚められるような音楽にしてみてください。

簡単な朝食をとる

朝食は、体温を上昇させて心身を活動モードに切り替え、体内時計もリセットします。朝から無理をしてたくさん食べる必要はありませんが、セロトニンの原料となるトリプトファンなどを含むタンパク質や、エネルギー源となる糖質は意識してとるとよいでしょう。

規則正しい食事時間を心掛ける

規則正しく食事をとることは、生活リズムや体内時計を整えるのに役立ちます。夜遅くに食べ過ぎず朝食をしっかりとるだけでも体内時計のメリハリが良くなります。

適度に運動する習慣をつける

夕方から夜にかけての時間帯に体を動かして体温を上げておくと、就寝時に体温が下がって入眠しやすくなります。激しい運動をする必要はなく、うっすらと汗をかく程度のウォーキングやスクワットなど軽めの運動でOKです。

ストレス管理をしっかり行う

ストレスを感じていると、交感神経が活発になって心身がリラックスできず睡眠に影響します。また、抗ストレスホルモンのコルチゾールが増えて、眠りのホルモンであるセロトニンやメラトニンの分泌を減少させることも、寝つきが悪くなったり睡眠の質が低下したりする原因に。

ストレスのもととなっていることを見極め、そこから距離を置き、解決に努めましょう。また、ゆっくりと深く腹式呼吸を行うことや軽く体を動かすことは、自律神経を整えストレスを和らげます。

帰宅してから寝るまでの間に、短くてもいいのでストレスから完全に離れる時間をつくりましょう。例えば、「ハワイに行きたいな」という思いがある人なら、10分間だけでもいいので、ハワイアンミュージックを流しながら、南国の花のプルメリアのお香を焚き、ガイドブックを見るなど、ハワイに没入する時間をつくると、心が解放されます。

不調がある場合は医療機関に相談し体調を整える

いびきや睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、夜間頻尿、更年期症状などで睡眠の質が低下することがあります。そのような不調が考えられる場合は医療機関に相談しましょう。

目覚めが悪い原因とは?

朝すっきり起きられない原因は、そもそも睡眠時間が少ないことやストレスや生活習慣の乱れによる睡眠の質の低下、加齢による睡眠の変化、女性の場合は女性ホルモンの影響、冷えによる血行不良などが考えられます。

詳しくは以下の記事で解説しているので併せてチェックしてみてください。

朝スッキリ起きるためにやってはいけないNG行動

以下に挙げる行為は翌朝の目覚めに影響することがあります。できるだけ避けるようにしましょう。

過度の飲酒・喫煙

アルコールには入眠を促す作用があるものの、その効果は長続きせず、眠りが浅くなって寝ている途中で目覚めやすくなります。ニコチンも気持ちをリラックスさせる効果があると考えられる一方、交感神経を刺激することも分かっており、寝つきの悪さや深い眠りが減ることも報告されています。

疲れやストレスをため込む

睡眠中も基礎代謝などでエネルギーを消費します。そのため、あまりに疲れ過ぎていると、眠っても十分に心身が休まらず、翌朝に疲れを持ち越してしまいます。

また、ストレスを感じていると睡眠中も心や体が緊張状態のまま休まらず、深い眠りのノンレム睡眠より、浅い眠りのレム睡眠が増えてしまう原因になります。

不規則な睡眠時間

就寝や起床の時間が日によってまちまちだと、生活リズムが乱れて寝つきが悪くなることや睡眠の質が低下することがあります。特に休日にかけて夜更かし・朝寝坊をしたり、寝だめと称していつもより長く寝てしまったりすると、時差ボケのような状態になってスッキリ目覚められなくなります。

21時以降の激しい運動

就寝前に激しい運動をすると、体温がなかなか下がらず入眠の妨げになります。終業後にジムに通う人もいますが、21時以降はストレッチやヨガなどを行い、心拍数が上がりたくさんの汗をかくジョギングや筋トレといった運動は控えるようにしましょう。

目覚めをよくするためのQ&A

Q. 睡眠の質を高める食事のポイントは?

おなかが空き過ぎても眠れませんし、消化で内臓の温度が上がることでも眠りにくくなります。夕食は就寝の3時間前までにとるとよいでしょう。遅い時間に食事をとる場合は、おかゆや雑炊、にゅうめん、スープなど消化しやすいものをとり、脂っこいものや味付けの濃いものは早めの時間にとるように意識してください。

これを食べるとよく眠れるというものはありませんが、夕食にぜひとってもらいたいのが納豆です。人間の体は寝ている間に汗や呼気で水分が失われ、朝は乾燥状態となって脳梗塞や心筋梗塞などの動脈血栓症が起きやすくなります。納豆にはタンパク質だけでなく、血栓を溶かしたり、できるのを防いだりする成分が含まれるので、夜に食べるのがおすすめです。刻んだネギをプラスすると、香りによるリラックス効果も期待できるでしょう。

※ 一部の血液をサラサラにする薬には納豆を食べてはいけないものもあります。薬を服用中の人は必ず医師にご確認ください。

Q. 寝る前にするとよいリラックス方法は?

さまざまな方法がありますが、簡単で毎日取り組みやすく、しかも高い効果が期待できるのが筋弛緩法です。

- 〔筋弛緩法のやり方〕

- いすに座って5秒間、顔も含めて全身にグーッと力を入れる。

- 一気に脱力して5秒間リラックスする。

- 1と2を3~5セット行う。

布団に入って横になって行ってもOKです。体には無意識に力が入っている部分がありますが、この方法であればその力が抜きやすくなります。また、筋弛緩法は、心のこりをほぐすことやスムーズな入眠にも有効です。

Q. 眠りが浅いと感じるときの対策は?

冷えは未病・万病のもとであり、眠りが浅いと感じる原因にもなります。まずは以下の方法で、入眠の鍵を握る手足の冷えの改善から始めましょう。

足浴:足元が冷えている人には、足浴がおすすめです。湯温を下げないように差し湯をしながら、43~45℃程度のお湯に足を浸けてみてください。または、入浴後にレッグウォーマーをつけ、髪を乾かすついでに足首にドライヤーの温風を1分間当ててもOKです。やけどには注意して行いましょう。

腹巻の着用:自覚がなくても、実は体が冷えている場合もあります。おなかに手を当てて冷たさを感じたら、冷えている証拠。薄手の締めつけない腹巻や、腹巻つきのズボンなどを使っておなかを冷やさないようにしましょう。

ハンドウォーマー、レッグウォーマーの着用:手に冷えや痛みを感じることがあるシニア世代には、ハンドウォーマーやアームウォーマーもおすすめです。就寝中も着けるなら、寝返りを妨げるモコモコとした素材のものや、就寝中に脱ぎたくなるような締めつけの強いものは避けてください。

湯たんぽの使用:足元を温めるのには湯たんぽもおすすめです。徐々に温度が下がっていき入眠を促します。横向きになって抱えれば、おなかの冷えにも有効です。

なお電気毛布は体が乾燥したり、熱さで寝苦しくなったりするので、就寝前に布団を温めるのに用い、寝るときにはスイッチをオフにするか、足元だけを一番低い温度で温めるように設定して就寝するとよいでしょう。

Q. 育児、介護、シフト勤務のときはどうすればいいの?

規則正しい睡眠をとりたくても、さまざまな事情でとれないことも。その場合の対処法をご紹介します。

育児:育児中は睡眠が細切れになってしまうもの。忙しさのあまり、日中お子さんが寝ている間に「あれもこれもやらなくちゃ!」となりがちですが、ここは我慢してお子さんと一緒に寝てしまいましょう。これは「多相性睡眠(たそうせいすいみん)」という、1日の睡眠の60%程度を目安に複数回に分けてとる睡眠法で、睡眠不足のダメージを和らげてくれます。

介護:育児と違ってゴールが見えないのが介護。介護する側が健康を損ねてしまっては本末転倒です。全部を背負って倒れるまで無理をするのではなく、公的支援など外部の手を頼って睡眠時間を確保するなど、自身の健康を守るようにしてください。

シフト勤務:体の負担を減らすため、光と食事の力を借りて、夜勤の日であっても極力日勤と同じ生活リズムを維持するのがおすすめです。

具体的には、夜勤明けはできるだけ朝の光を目に入れないようにしながら帰宅し、タンパク質を含む朝食をとって、遮光カーテンなどで暗くした部屋で昼までしっかりと寝ます。目覚めたらカーテンを開けて昼食を食べ、それ以降は出かけるなどして眠らないようにし、夕食を食べたら早めに就寝するとよいでしょう。

今日からできる! 朝スッキリ目覚めるための習慣

朝の心地よい目覚めを促す7つの行動を紹介します。

朝食に好きなメニューを用意しておく

大好きなメニューを翌朝の食事に用意しておくと、食べるのが楽しみで気持ちよく目覚められます。ドリンクやデザートなどでもよいでしょう。

朝、自分のための時間をつくる

趣味や習い事に使えたり、一人になれたりするなど、自分だけの時間を朝に設けると、それが楽しみとなって目覚めやすくなります。

6分間読書でストレス解消

イギリス・サセックス大学の研究では、6分間読書をすることでストレスレベルが68%軽減するとの結果が出ました。寝る前に読むのなら、簡単過ぎず、でも難しくない小学校低学年向けくらいの本がおすすめです。

15秒間空を見上げる

毎朝、目覚めたら15秒間空を見上げて、太陽の光を目に入れるようにしましょう。睡眠ホルモンのメラトニンが抑制されると共にセロトニンの分泌が促され、やる気や集中力がアップします。

スーッとする香りを楽しむ

レモンやグレープフルーツ、ミント、ローズマリー、ユーカリなどの香りには眠気覚ましの効果があります。起床後、ティッシュに精油を1滴たらして、香りを楽しんでみましょう。

熱めのシャワーを浴びる

起床後、少し熱めのシャワーを浴びると、副交感神経と交感神経の切り替えができ、体が目覚めます。シャワーを浴びるのは5分程度、手足など体の末端から浴び始め、徐々におなかなど体の中心に移動するとよいでしょう。

冷たい水で顔を洗う

冷たい水の刺激で脳が覚醒し、睡眠時の副交感神経が優位な状態から、交感神経が活発な状態に切り替わります。

回復力を高める薬用養命酒の利用

薬用養命酒は、14種類の生薬を使った穏やかな作用の薬酒。就寝前にナイトキャップとして服用すると、胃腸から吸収された薬効成分が体内を広く巡って血行や代謝を改善し、体全体をしっかりと温めて、冷えや疲れといった症状を改善します。

巡りは生まれてからずっと続く、すこやかに生きていく上で欠かせないもの。いろいろと便利になった現代では体を動かす機会が減り、巡りが悪くなって不調を招いてしまうこともあります。日々の暮らしに養命酒のような巡りをサポートするものを賢く取り入れて、無理せず体調を整えていくとよいでしょう。

- 第2類医薬品 薬用養命酒

- 〔効能・効果〕肉体疲労・冷え症の滋養強壮に

- 〔用法・用量〕1日3回、食前・または就寝前に20mLずつ

この方にお話を伺いました

養命酒製造 健康情報局

薬用養命酒愛飲家向け健康情報誌『養命酒だより』や会員向けメールマガジン『元気通信』を発行。

医師や専門家の監修のもと、健康に関する情報発信を行っている。