虚弱体質は「疲れやすい」「やる気が出ない」「風邪をひきやすい」といった特徴があり、漢方医学では生命エネルギーの源である「気」が不足していることが主な原因だと考えられています。虚弱体質の改善には体内時計を整えていくのがカギ。食事や運動など生活習慣を見直すときのポイントを紹介します。

虚弱体質とは? 特徴と原因

虚弱体質とは、疲れやすい、元気がない、食が細く胃腸が弱い、やる気が出ない、風邪をひきやすいなどの特徴をもつ体質のことです。無理がきかなかったり、体力や集中力が足りなかったりして、日常生活に影響を及ぼすこともあります。

漢方医学では、生命活動を維持する根源的エネルギーである「気(き)」、血液とその働きを指す「血(けつ)」、血液以外の体液とその働きを表す「水(すい)」の3つが過不足なく、互いに連携しながらスムーズに巡っている状態を健康であるととらえます。

虚弱体質の人は、「気・血・水」の中でも特に「気」が足りない状態、つまり「気」をつくり出せなかったり消耗してしまったりしている「気虚(ききょ)」の状態にあると考えられます。

医学的な疾患を除外したもので、あくまで体質であることから、その改善には治療よりも生活習慣の見直しが有効です。その際に意識してもらいたいのが、体内時計に連動する体温変化です。

人間の体温は朝起きる前が一番低く、活動していくことで徐々に上がっていき、夕方にピークを迎えます。そして、日が暮れるにつれ体温は下がり、睡眠中は低めの体温で臓器を休ませます。この体温変化に合わせた生活を規則正しく続けていくと体調は整いやすくなります。

虚弱体質の特徴や症状、原因については以下の記事で詳しく紹介しています。併せてご一読ください。

生活習慣の見直しで虚弱体質を改善

虚弱体質の改善には、生活習慣の見直しや適度な運動、栄養バランスのよい食事が大切です。

以下では、体内時計を整える、生活習慣の見直しのポイントを紹介します。

1:朝食をとる

時間がなかったり、食欲がなかったりして朝食を抜く人も多く見られますが、朝食をとることで胃腸が動き消化吸収を促し、エネルギーを生成して体温を上げる、寝ている間に失われた水分やエネルギーを補うといった働きがあり、体内時計を整えるのにも有効です。

量よりも質を重視し、効率的に熱を生み出す温かいものやタンパク質をとるようにしましょう。

2:体を温める

暑い季節であってもシャワー浴だけで済ますのではなく、湯船に浸かりましょう。

忙しいときは長く浸かる必要はありませんので、ぬるめのお湯でリラックスしましょう。おすすめは、休息モードの副交感神経が活性化される38~40℃くらいの湯船で、10分前後を目安に。全身の血流がよくなって新陳代謝が活発になり、浮力や水圧による足腰へのマッサージ効果も期待できます。就寝の1~2時間前に入浴すると、一旦上がった体温が徐々に下がることでスムーズな入眠を促します。

また、冷房や冷たいもののとり過ぎで体を冷やさないようにしましょう。特に夏は冷房が効いた屋内と暑い屋外との寒暖差が自律神経のバランスを乱し、疲労につながります。男性と女性では、服装の違いや、熱を生み出す筋肉の量が違うことなどから、男性よりも女性のほうが快適に感じる温度が高い傾向にあります。職場や公共交通機関などは冷房が強過ぎることもあるので、着るもので調節するようにしてください。

冷たいものの食べ過ぎ・飲み過ぎは体を中から冷やし、「脾(ひ)」の働きを低下させて「気」の不足につながるので注意しましょう。

3:「五感」を心地よくしてリラックス。就寝前のスマホはオフ

仕事や家事などで日中頑張ったら、オフタイムはできるだけリラックスして過ごすようにしましょう。オンとオフを切り替え、意識的にリラックスすることは、自律神経のバランスを整えるのにも有効です。

ポイントは「五感の心地よさ」。ただし活動モードの交感神経を刺激するスマートフォンなどデジタル機器の使用は、就寝前は控えるようにしましょう。

- 〔五感を心地よくするもの〕

- 触覚 ...... 締めつけが少なく肌触りのよいルームウェアで過ごす

- 視覚 ...... 間接照明なども活用し、照明の明るさや色を柔らかに調節する

- 聴覚 ...... 心が安らぐ穏やかな音楽を流す

- 嗅覚 ...... アロマやハーブティーで好きな香りを楽しむ

- 味覚 ...... 温かく消化がよいものや、美味しいものを食べる。例えば暑い季節の「とりあえずビール」も、飲みすぎると体を冷やす心配がありますが、リラックスするために適量であればOK

頑張り過ぎない適度な運動がおすすめ

軽い運動などを行うと血流がよくなって新陳代謝が促され、疲労回復につながります。また、夕方に運動して体温を上げておくと、眠る頃に体温が下がり睡眠の質向上に役立ちます。

虚弱体質の人は予備体力がないので、最初から頑張り過ぎず、ストレッチやウォーキング、ヨガなどから始めてみましょう。また筋肉量が少ない傾向があるので、ピラティスやスクワットなど無理のない範囲での筋トレもおすすめです。

できるだけ階段を使ったり、買いもののときにはスーパーやデパートの中を歩き回ったりするなど、日常生活の中でも積極的に体を動かしてみてください。

虚弱体質改善に効果的な食事をとる

虚弱体質の人にはもともと胃腸の弱い人が多いので、胃腸をいたわりながら質のよい食事をとって「後天の気(※)」を補うことが大切です。

次に虚弱体質の人が意識すべき食事のポイントを挙げますが、全ての基本は「栄養バランスのよい食事」。緑黄色野菜などを活用して彩りのよい食事にすると、栄養バランスが自然と整いやすくなります。できるだけ地元の旬の食材を選び、丸ごと食べて栄養を余すことなく体に取り入れることをおすすめします。

※ 生まれつき備わった「先天の気」に対し、呼吸や食事などで補充できる「気」のこと。

消化によい食事をとる

脂っこいものや刺激の強いもの、食べ過ぎなどは、胃腸の負担になります。特に、食の欧米化が進んだ現代では脂質をとり過ぎる傾向があり、肥満や動脈硬化などの原因にもなっています。タンパク質は、豆腐や納豆などの豆類、魚介類や卵、鶏肉や脂の少ない肉などから摂取するとよいでしょう。

小さく刻んだりやわらかく煮たりするといった調理の工夫に加え、よく噛んで食べることや食べる量を調整することも意識してみてください。

食事は体を温めるものを

冷たい食べ物や飲み物は、暑い季節に屋外で働く人には必要ですが、とり過ぎると胃腸を冷やし消化機能を低下させます。食べ物を分解して栄養を吸収しやすくする消化酵素は、37℃くらいでよく働くことからも、温かな食事は胃腸に優しいといえます。

ただし、体を温める食材として知られるにんにくや生姜、香辛料は、刺激が強く胃腸の負担にもなり得るため、薬味程度に使うようにしましょう。

薬膳料理を取り入れてみる

薬膳とは、食材には薬と同じような力があると考え、その力を体調管理に役立てる料理のこと。そのポイントとなる食べ物の考え方の1つに「五味」と「五性」があります。

「五味」とは食材の味や働きを「酸っぱい(酸)」「甘い(甘)」「辛い(辛)」「苦い(苦)」「しょっぱい(鹹)」の5種類に分類したもの。「五性」とは食材が体を温めたり冷やしたりする性質を「熱」「温」「平」「涼」「寒」の5つに分けたもので、この「五味」「五性」と、体質や体調、季節などを組み合わせて食べるものを考えます。

虚弱体質の場合、体を冷やさない「熱性」「温性」「平性」の性質で、「気」「血」や「腎」を補うものや、体を温める働きのあるものを積極的にとるとよいでしょう。

- 〔虚弱体質におすすめの食材〕

- 気を補う ...... もち米、うるち米、かぼちゃ、にんにくの芽、とうもろこし、舞茸、イワシ、ブリ、アジなど

- 気を巡らせる ...... 紫蘇、らっきょう、みかん、きんかん、ライチ、シナモン、にんにくの芽など

- 血(けつ)を補う ...... 豚レバー、ブリ、タイ、パセリ、人参、干ししいたけなど

- 腎(じん)を補う ...... カリフラワー、くるみ、栗、エビ、山いも、ブロッコリーなど

- 体を温める ...... 羊肉、にら、にんにく、長ねぎ、しょうが、唐辛子、こしょうなど

(出典):慶應義塾大学医学部漢方医学センター

以下記事では、薬膳の効果効能やレシピを詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

疲労回復のための食材をとる

虚弱体質の主な特徴に、疲れやすさがあります。疲労回復に役立つ栄養素は、体のエネルギー源となるタンパク質、糖が代謝されてエネルギーになるのを助けるビタミンB1、抗ストレスホルモンの生成を助け抗酸化作用もあるビタミンCなど。

以下のような食材から摂取するとよいでしょう。

- 〔疲労回復に効果的な食材〕

- タンパク質を多く含む食材 ...... 大豆、乳製品、魚介類、肉類など

- ビタミンB1を多く含む食材 ...... 玄米、大豆、ナッツ類、魚介類、肉類など

- ビタミンCを多く含む食材 ...... 緑黄色野菜、果物など

虚弱体質改善のための漢方薬

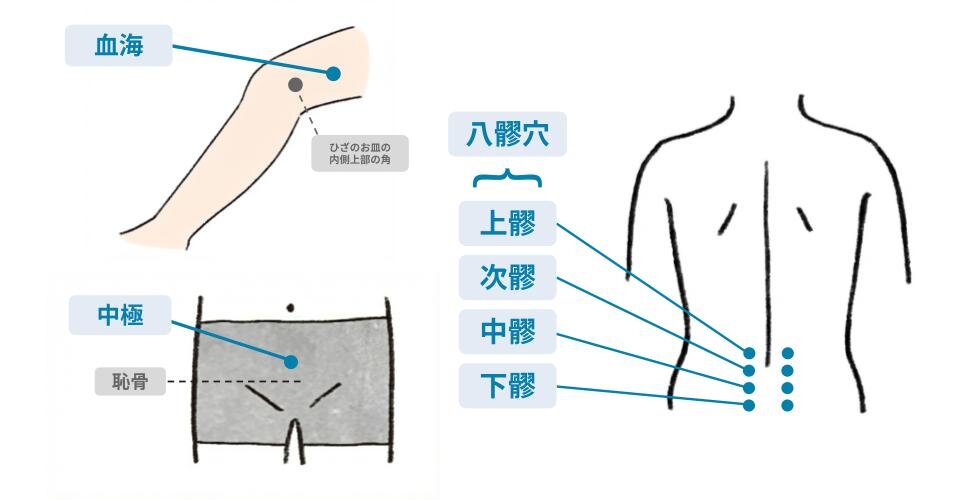

西洋医学は疾患を特定し、治療することを得意とし、検査や診察などで異常が見つからなければ治療の対象にならないことも。それに対して漢方医学は、疾患ではないけれど何かしら不調がある「未病」にもアプローチするもの。伝統的な診察方法によって心身全体を診て、漢方薬を処方したり鍼灸治療などにより自然治癒力を高め、不調を改善していきます。

虚弱体質は特定の疾患を除外した「体質」であることからも、東洋医学やそれに基づく漢方薬の力を活かせるものです。漢方薬はそれぞれの症状や体質など、一人ひとりの心身の状態に合わせて処方されます。

虚弱体質には「気虚」や「血虚」など、「虚=足りない」ことが影響します。そのため、足りないものを補って体調を整える「補剤(ほざい)」がよく用いられます。

- 〔体調に合わせて処方される主な補剤〕

- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

- 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)

- 人参養栄湯(にんじんようえいとう)

- 小建中湯(しょうけんちゅうとう)

- 六君子湯(りっくんしとう)

- 八味地黄丸(はちみじおうがん)

漢方製剤はお近くの医療機関で処方してもらえます。ご自身の症状で気になることがあったら、一度かかりつけ医に相談しましょう。

この方にお話を伺いました

医療法人祐基会帯山中央病院理事長、医学博士、日本東洋医学会漢方専門医 渡邉 賀子 (わたなべ かこ)

北里研究所に日本初の「冷え症外来」を開設、慶應義塾大学病院漢方クリニックに「漢方女性抗加齢外来」を開設、「麻布ミューズクリニック」院長などを経て現職。『オトナ女子のためのホッと冷え取り手帳』(主婦の友社)、『医師がすすめる漢方生活 365日の養生』(Gakken)など著書多数。