「疲れやすい」「風邪をひきやすい」「季節の変わり目に弱い」などと感じることが多いなら、虚弱体質かもしれません。漢方医学では主に「気」が不足している状態だと考えられます。原因やセルフケアのポイントを知り、体質改善をめざしましょう。

虚弱体質とは?

虚弱体質とは、疲れやすい、元気がない、食が細く胃腸が弱い、やる気が出ない、風邪をひきやすいなどの特徴をもつ体質のことです。無理がきかなかったり、体力や集中力が足りなかったりして、日常生活に影響を及ぼすこともあります。

医学的な疾患を除外したもので、あくまで体質であることから、その改善には治療よりも生活習慣の見直しが有効です。

漢方医学での「虚弱体質」の考え方

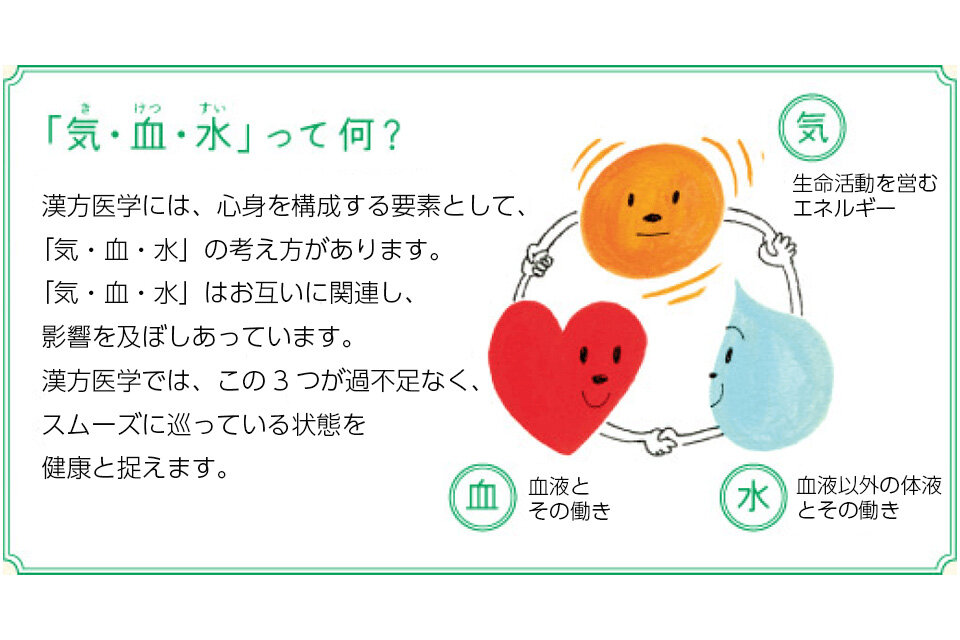

漢方医学では、生命活動を維持する根源的エネルギーである「気(き)」、血液とその働きを指す「血(けつ)」、血液以外の体液とその働きを表す「水(すい)」の3つが過不足なく、互いに連携しながらスムーズに巡っている状態を健康であるととらえます。

虚弱体質の人は、「気・血・水」の中でも特に「気」が足りない状態、つまり「気」をつくり出せなかったり消耗してしまったりしている「気虚(ききょ)」の状態にあると考えられます。

また「気」は、五臓(ごぞう※)のうち消化をつかさどる「脾(ひ)」と関係が深く、「脾」の不調で消化機能が低下すると、食べたものからエネルギーを十分に得ることができずに「気」が不足したり、逆に「気」が不足していると食べる力が湧かなかったりします。

「気」が不足すると、「血」「水」のバランスにも影響します。「気」と共に、細胞に酸素や栄養を送り新陳代謝を高める「血」も不足する「気血両虚(きけつりょうきょ)」の状態になると、疲れやだるさ、集中力の低下などに加え、顔色の悪さやめまい、不眠なども現れます。

※ 五臓とは、「肝(かん)」「心(しん)」「脾」「肺(はい)」「腎(じん)」という臓器やその働きのこと。西洋医学の臓器の名称とは必ずしも一致しません。

虚弱体質の原因は?

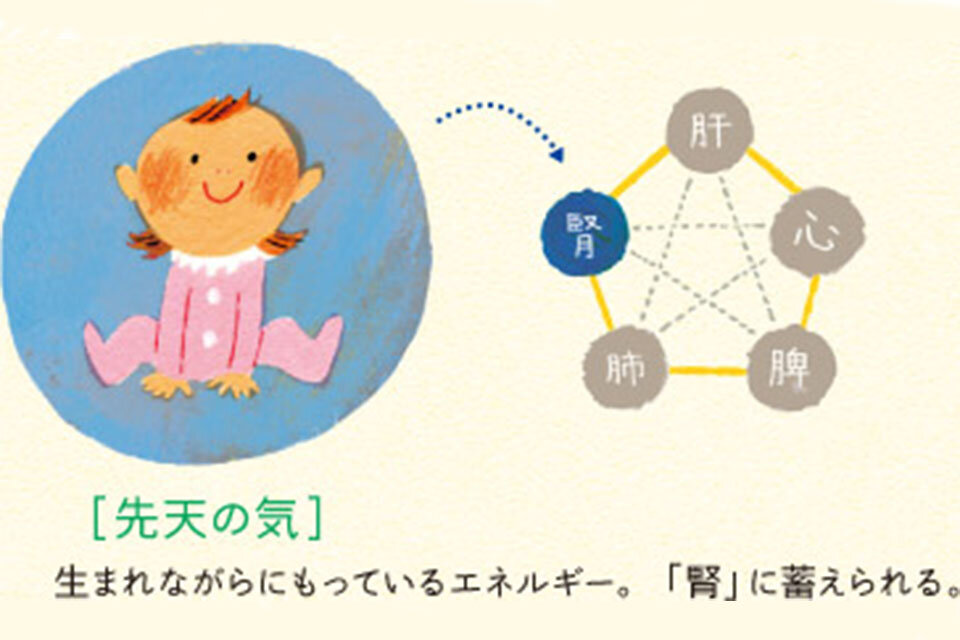

「気」には、もって生まれた「先天の気」と、日々の暮らしの中で補っていく「後天の気」があり、その両方、あるいはどちらかが不足すると、虚弱体質につながります。

生まれつき備わった「先天の気」

「先天の気」とは親から与えられた生命力のことで、成長や発育に関連が深い五臓の「腎」に蓄えられています。

虚弱体質の人は、生まれつき「先天の気」が不足している人が多く、過労やストレス、不摂生な生活などで消耗してしまう人もいます。また、「先天の気」は加齢によっても失われていきます。

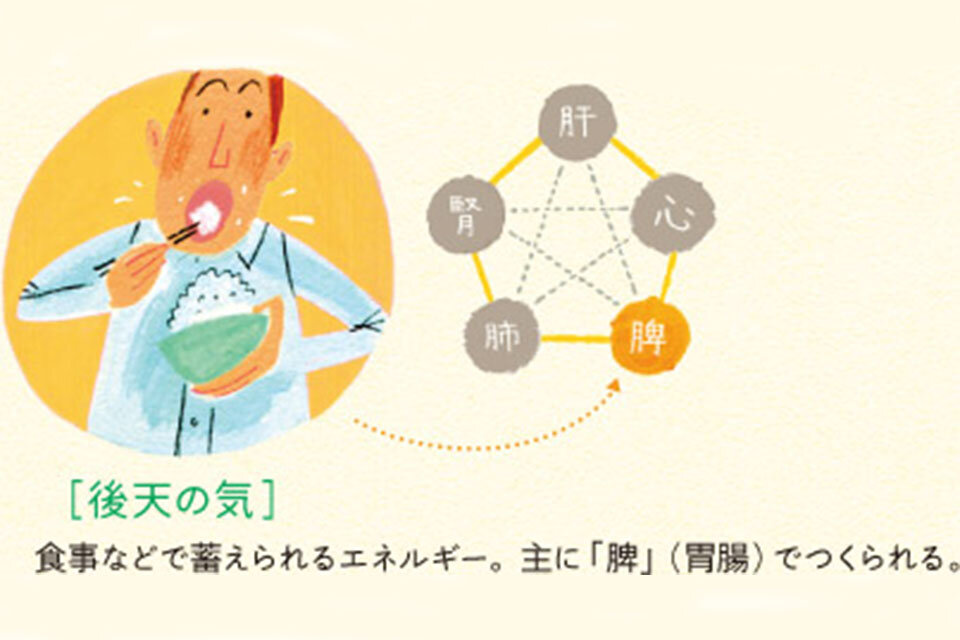

日々の暮らしの中で補っていく「後天の気」

「後天の気」は呼吸や食事などで補充できるエネルギーのこと。

「脾」と関係が深く、胃腸機能が低下して「気」を十分につくれないと、「後天の気」が不足してしまいます。また、「後天の気」は栄養バランスの崩れた食生活や、運動不足、睡眠不足といった生活習慣の乱れ、過労や心身のストレス、病気への罹患などによって減少します。

虚弱体質の特徴

疲れやすい、元気がない

「気」が不足しているため、少し動いただけでも疲れやすく、その疲れがなかなかとれません。

朝起きるのがつらい、食後の眠気が強いといった体の虚弱に加え、やる気が出なかったり気分が落ち込んだりするなど心が前向きになれないこともあります。

胃がもたれやすく食欲不振

虚弱体質の人には、胃腸が弱く小食で、やせ型の人が多く、中には食べ過ぎるとすぐに下痢をしてしまうという人もいます。その背景として考えられるのが、「脾」の弱さです。「脾」が弱いと栄養が十分に消化吸収できず、「気」が養えないために疲れやすさや元気がないといった体質になります。

また「気」の巡りが悪いことでもお腹の張りや痛み、イライラや不眠といった不調が現れたりします。

風邪をひきやすい

呼吸機能を担当する五臓の「肺」には、「気」を巡らせる働きもあります。「肺」の機能の低下や「気」の不足は、外部から侵入してきた病原菌から体を守る免疫力を低下させるため、風邪などの病気にかかりやすくなります。

冷え性(冷え症)

冷えにはいろいろな理由がありますが、「脾」の働きの低下などによって「気」が不足すると「血」の巡りにも影響し、体を温められなくなります。「気虚」の人は、特に手足に冷えが出やすくなります。

以下の記事では、冷え性を改善する方法を解説しているのでぜひ参考にしてください。

季節変化に弱い

気温や気圧、湿度や日照時間といった気候の変化、引っ越しや進学・就職など環境の変化への対応は、「気」を消耗させるものです。そのため、もともと「気」が不足している虚弱体質の人は、季節の変わり目に体調を崩しやすくなります。

また虚弱体質の人は、台風をはじめとする低気圧の接近やゲリラ豪雨など、気圧の変化で「水」の巡りが悪くなりがちで、めまいや立ちくらみ、むくみ、冷えといった症状が現れます。

虚弱体質改善のポイントは「体内時計」

食生活を中心に生活習慣を見直し、体の免疫力や治癒力を高めていけば、虚弱体質を改善することは可能です。

その際に意識してもらいたいのが、体内時計に連動する体温変化です。

人間の体温は朝起きる前が一番低く、活動していくことで徐々に上がっていき、夕方にピークを迎えます。そして、日が暮れるにつれ体温は下がり、睡眠中は低めの体温で臓器を休ませます。この体温変化に合わせた生活を規則正しく続けていくと体調は整いやすくなります。

虚弱体質の改善方法については以下の記事で詳しく紹介しています。

この方にお話を伺いました

医療法人祐基会帯山中央病院理事長、医学博士、日本東洋医学会漢方専門医 渡邉 賀子 (わたなべ かこ)

北里研究所に日本初の「冷え症外来」を開設、慶應義塾大学病院漢方クリニックに「漢方女性抗加齢外来」を開設、「麻布ミューズクリニック」院長などを経て現職。『オトナ女子のためのホッと冷え取り手帳』(主婦の友社)、『医師がすすめる漢方生活 365日の養生』(Gakken)など著書多数。

>

>