生理中に体調不良を感じる人は多くいます。食事で不調をすぐに解消することはできませんが、つらい症状の備えとして意識するとよい食べ物があります。多くの女性の健康をサポートしてきた産婦人科専門医の高尾美穂先生にお話を聞きました。

「生理痛」や「生理中の冷え」はなぜ起こる?

生理中はお腹や腰に痛みを感じる、いわゆる「生理痛」に悩まされる人が多く、体に冷えを感じる人も少なくありません。その仕組みや原因はどのようなものでしょうか。

子宮の収縮活動で起こる「生理痛」。頭痛・下痢を伴うことも

子宮は、収縮することで剥がれ落ちた子宮内膜(しきゅうないまく)と血液を経血として排出します。この収縮活動によって下腹部に起こる痛みが、「生理痛」です。

子宮に収縮を促すのは「プロスタグランジン」という物質であり、その量が多過ぎると収縮が強くなって、子宮の周囲に充血やうっ血などを伴う痛みを生じさせます。また、プロスタグランジンは、頭部の血管や腸管の収縮にも影響を及ぼすため、生理のときに頭痛や下痢を起こすことがあります。

体が未成熟な10代の女性は、経血の通り道が硬くて細いために生理痛が重い人も少なくありません。一般的に成長するにつれて痛みは軽くなっていきますが、日常生活に支障を来すほど重い生理痛は月経困難症と呼ばれ、子宮内膜症や子宮筋腫(しきゅうきんしゅ)などが原因の場合があります。

生理痛がひどくて学校や会社に行けない、市販の鎮痛薬を飲んでも痛みが改善しないといった場合は、我慢をせず、早めに婦人科を受診しましょう。

子宮の収縮による血行不良が「冷え」の原因に

生理が始まると体温が下がる「低温期」に入ります。しかし、自覚があるほどの体温変化があるわけではないので、冷えにはあまり関係ないでしょう。

むしろ、生理中に子宮を収縮させるプロスタグランジンに血管を収縮させる働きもあることから、この時期は血行不良になりやすく、冷えにつながると考えられます。また、経血を吸収したナプキンによって体が冷えてしまう場合もあります。

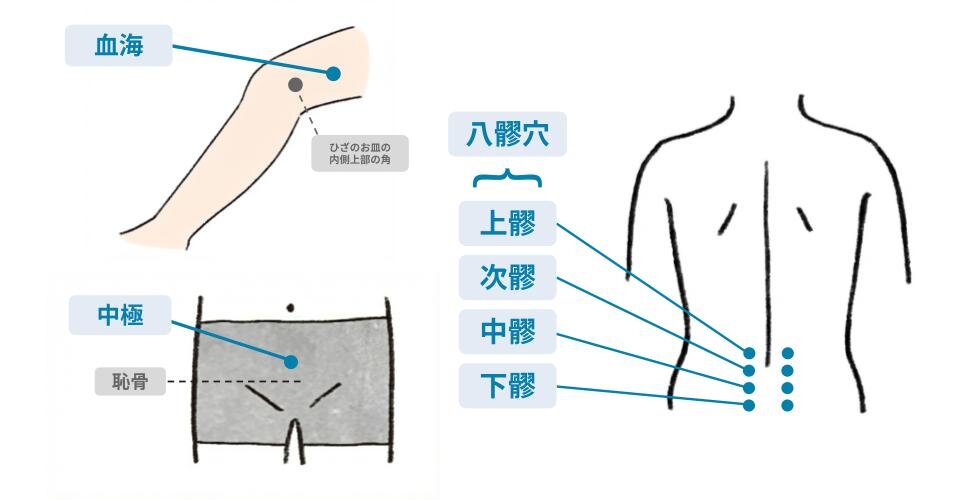

つらい痛みや冷えは、ツボ押しで緩和する方法もあります。詳細は以下の記事をご参照ください。

不調別! 意識するとよい食生活とおすすめの食べ物

食生活は日々の積み重ねであり、生理中の不調を食べ物や飲み物で一気に解消できるものではありません。ただ、日頃から食生活で意識しておくと、生理に伴う不調への備えになるものもあります。

貧血対策に:鉄分やタンパク質をとる

生理中は血液が失われるため、鉄分やタンパク質が不足気味になります。特に貧血気味の人は鉄分をしっかりとるようにしましょう。鉄分は以下の食品に多く含まれています。

- 〔鉄分を多く含む食品〕

- 赤身のマグロ、レバー、あさりやしじみなどの貝類、ほうれん草、プルーンなど。

冷え対策に:冷えを感じる場合は温かなものをとる

冷えを感じやすい人は、体を冷やす食べ物や飲み物を避け、体を温めるものをとるようにしましょう。

- 〔体を温める食品〕

- 生姜、にんにく、にら、玉ねぎ、長ねぎ、ごぼう、にんじんなど。

むくみ対策に:カリウムが豊富な食品をとる

生理が定期的にやってきている場合、体重は生理が始まる1週間前くらいから増えることが多いです。生理が終われば体重が軽くなっていくことが多いですが、水分代謝を促すようにすればむくみは解消され、元の体重に戻りやすくなります。むくみの原因となる塩分を控え、むくみ緩和に役立つカリウムが多く含まれた食品をとるようにしましょう。

- 〔カリウムが豊富な食品〕

- きゅうり、キウイ、すいか、切干大根、ほうれん草、にんじん、バナナ、いも類、海藻類など。

PMSで食べ過ぎてしまうときの対処法は?

PMS(月経前症候群)の症状の1つに、食べ過ぎがあります。食欲の主な原因となっているのが、女性ホルモンの「プロゲステロン」です。排卵後から生理が始まる前にかけて分泌され、この影響で空腹を感じやすくなります。

上手に食欲をセーブするためには、空腹になる前に「補食(おやつ)」をとる、食物繊維から食べる「ベジファースト」などで血糖値の上昇を緩やかにするなどの方法があります。以下の記事で詳しく紹介しているので、併せてチェックしてみてください。

この他、生理前・生理中に無性に甘いものが食べたくなる場合もあります。生理のときに起こる甘いもの欲求のメカニズムと対処方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

生理前になると太ってしまう、という方は下記記事もあわせてご覧ください。体重が変動する原因と対策を詳しく解説しています。

また、下記記事は生理中に体を動かすときの注意点や、不調改善につながる運動などを解説しています。食べ過ぎや体重の増加が気になって運動をしたいという場合は、こちらも参考にしてください。

生理に悩まされている人へ

かつての女性たちは、生理前や生理中の不調に対し、家で休み、つらさをやり過ごすくらいしかできませんでした。でも今は、我慢する以外にもさまざまな対処法があります。婦人科の医師のアドバイスや正しいセルフケアを上手に取り入れれば、つらさや困りごとを減らし、日々のパフォーマンスを向上させることが可能です。

社会でさまざまな役割を担う私たちには、やりたいこともやるべきこともたくさんあります。生理に翻弄されることなく、楽しく前向きに生きていきましょう!

この方にお話を伺いました

イーク表参道副院長 産婦人科専門医 医学博士 婦人科スポーツドクター 高尾 美穂 (たかお みほ)

東京慈恵医科大学附属病院産婦人科などを経て、現職。働く女性の産業医、スポーツドクター、ヨガインストラクターとしても活動している。