外は蒸し暑く、室内は冷房で寒い日本の夏。気づかないうちに体が冷える「夏冷え」や冷たいものを摂りすぎる「胃腸バテ」になってしまうことも。体質に合わせたセルフケアを実践して、不調を改善しましょう。

あなたに起こりやすい不調はどっち? 夏の体質チェック

夏バテの原因には、主に2つのタイプがあります。まずはチェック表で、自分に当てはまる症状や状態がないか確認してみましょう。

2つ以上当てはまったらタイプ別のセルフケアを実践しましょう。どちらにも当てはまる場合は、両方の対策を行うことをおすすめします。

「胃バテ」タイプチェック

- □ 朝からやる気が起きない

- □ 食後1~2時間経つとだるくなる

- □ 口内炎など口周りが荒れている、肌荒れがある

- □ 食欲がなく、さっぱりした食事が多い

- □ 冷たい飲み物や食べ物をよくとる

- 2つ以上当てはまる→「胃腸を温めエネルギーを取り込む」セルフケアへ

「夏冷え」タイプチェック

- □ 朝から脚がむくむ

- □ 頭痛や肩こり、腰痛がある

- □ 肌がくすんでいる

- □ 1日5時間以上、冷房でキンキンに冷えた部屋で過ごす

- □ 温度差が5度以上ある冷房の利いた室内と屋外を頻繁に出入りする

- 2つ以上当てはまる→「血行を良くする」セルフケアへ

「胃腸バテ」「夏冷え」タイプ別の夏バテ対策

胃腸バテさんは「胃腸を温め活性化する」セルフケアを

胃腸が疲れてエネルギーが不足している状態

夏は体温調節に多くのエネルギーを消耗するため、疲れが出やすい季節です。さらに、暑さをしのぐために冷たいものを摂りすぎると胃腸が冷えて消化吸収機能が低下。肌荒れなどを引き起こします。

またさっぱりしたものばかりを食べていると、タンパク質や脂質が不足しエネルギーが生み出せず、疲れやだるさが出やすくなります。

対策1:食事に薬味・スパイスをプラスして胃腸を温める

そうめんや冷ややっこなど冷たいものを食べるときは、生姜・小ねぎ・みょうがなど、胃腸を温める作用のある薬味も一緒に取りましょう。またカレー粉などに含まれるスパイスには健胃作用があります。サラダや汁物などのいつもの料理にもちょい足しするのがおすすめです。

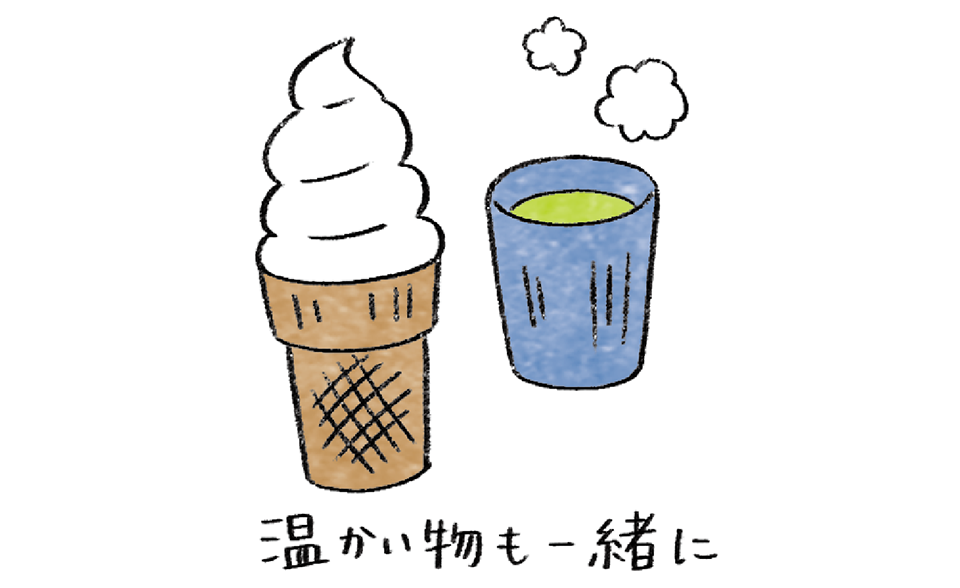

対策2:冷たいものの後の温かいもので胃腸冷えを防ぐ

冷たいもののガブ飲みや一気飲みは胃腸に負担がかかります。一口ずつ口に含んでから飲み、2杯目からは常温の飲料が良いでしょう。お腹が弱い人は冷たいものを食べた後、白湯など温かいものを少しでも飲むと、胃腸の冷えを抑えることができます。

対策3:毎食少しずつタンパク質を摂る

体力をつけるためにボリュームのある肉や魚を食べようとしても、暑さが厳しいとなかなかのどを通りません。梅雨のまだ涼しい時期から意識して摂っておきましょう。夏本番になったら、みそ汁やサラダなどに肉や卵、ツナなどを加え、少しずつでもいいのでタンパク質を補給することが大切です。

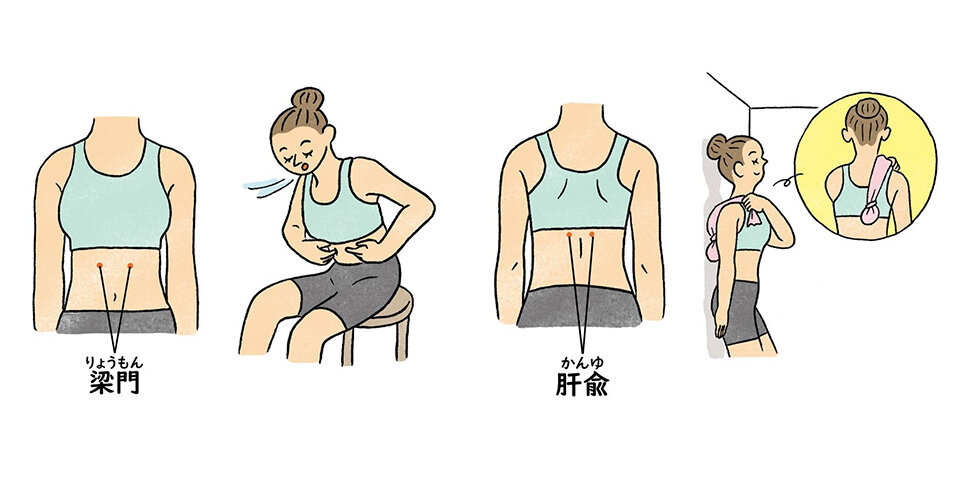

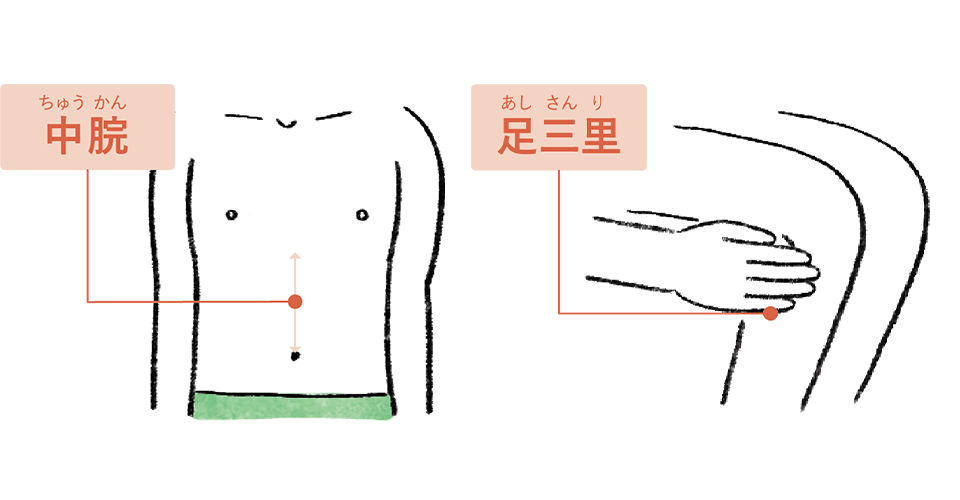

対策4:胃腸の働きを良くするツボを押す

- 中脘(ちゅうかん)....みぞおちとへそを結んだ線の中間点。満腹時を避けて優しく押したり温めたりしましょう。

- 足三里(あしさんり)....ひざのお皿の下の外側にあるくぼみから指4本分下にあるツボ。足先に向かって親指で押します。

夏冷えさんは「血行を良くする」セルフケアを

自律神経が乱れ血行が悪くなり不調につながる

本来、人間の体は汗をかくことで体内の熱を発散しています。しかし、温度差のある室内と屋外を頻繁に行き来すると「外側だけが冷えて、内部に熱がこもる」バランスの悪い状態に。そうすると自律神経が乱れて血行不良を起こし、むくみや肩こり、頭痛、血色不良などの不調が現れます。また冷房の利いた部屋で長時間過ごすことも冷えの原因になります。

対策1:週2回は湯につかって自律神経を整える

半身浴でもいいので、週に2回は40度ほどの湯につかると、気持ち良く発汗し、むくみ解消にもつながります。また入浴は心身をリラックスさせ、自律神経を整える効果も。ミントバスなど清涼感のある入浴剤を入れると、入浴後も爽やかに過ごせるでしょう。

対策2:冷房の利いた部屋ではプラス1枚で冷え対策

冷房の利いた部屋では、特に胃腸を冷やさないように、薄手の下着や腹巻などで対策しましょう。大判のスカーフを持ち歩き、冷えを感じたら首に巻いたりひざ掛けにしたりするのも◎。足元から冷えるので、素足は避けてサンダルでも靴下を履くのがおすすめです。

対策3:ストレッチやヨガで安眠を促す

筋肉や関節をゆっくり伸ばすことで、自律神経の副交感神経が優位になり心身が「休みモード」になります。リラックスすると血流が良くなるので、心地よい入眠が得られそうです。

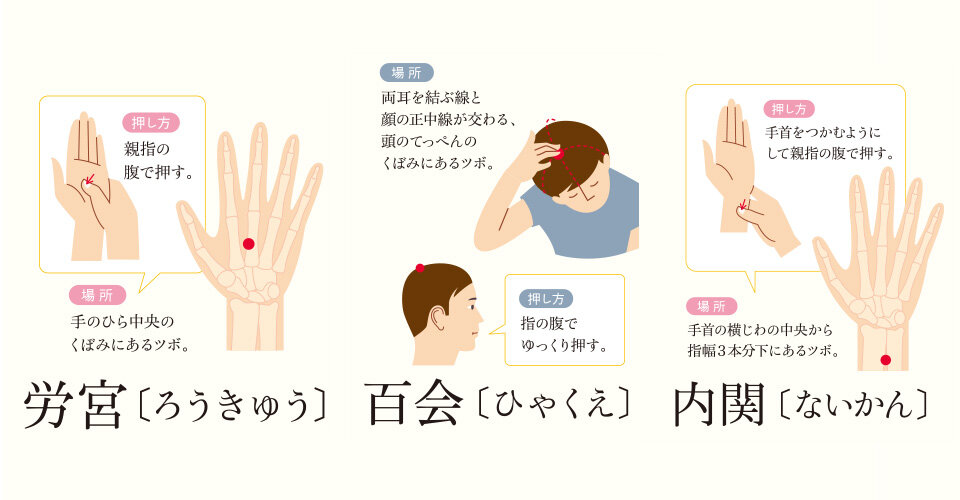

対策4:自律神経を整えるツボを押す

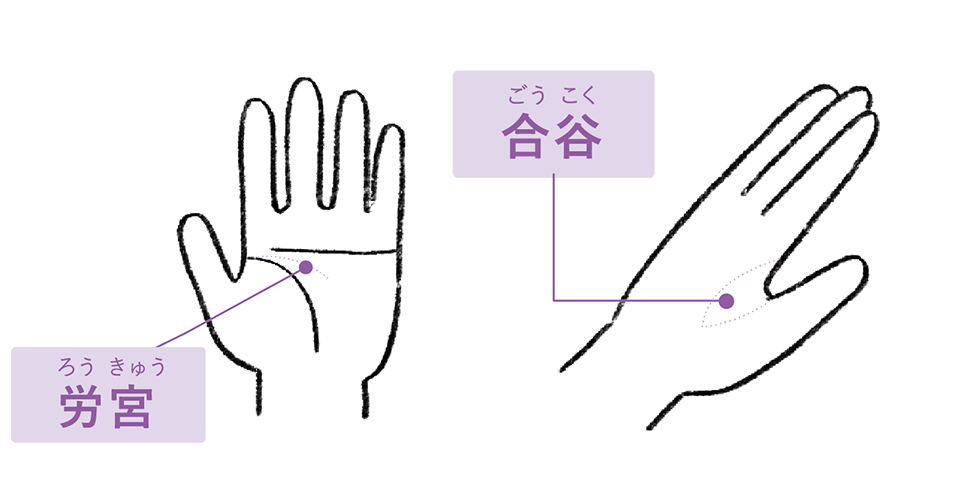

- 労宮(ろうきゅう)....手のひらの真ん中のくぼみ。反対側の手の親指の腹で5秒ほど押さえてからゆっくり離しましょう。

- 合谷(ごうこく)....手の甲側の親指と人差し指の間のくぼみ。反対側の手の親指をツボに、残りの四本指を手のひらに当て、5秒ほど押さえたらゆっくり離します。

夏の体質チェックで「夏冷え」タイプだった方は、下記も参考にしてください。

この方にお話を伺いました

東京女子医科大学東洋医学研究所所長・教授 木村 容子 (きむら ようこ)

医学博士。日本内科学会認定医・指導医・理事。著書は『太りやすく、痩せにくくなったら読む本~医師が教えるほんとうのダイエット~』(大和書房)など多数。