和ハーブ協会の古谷暢基(ふるや まさき)さんによる不定期連載。

前回記事では、「食の和ハーブ」のなかから、クサギの伝統的な食べ方についてお話しいただきました。

第9回は、滋養のあるハーブ食材「和柑橘」について。さらに柑橘類の滋養を豊富に取り入れるアイディアを、海外での活用法を参考にご紹介します。

日本固有の柑橘類・和柑橘

ミカン科ミカン属の果実「柑橘」。ネーブルやグレープフルーツ、レモンなどの西洋柑橘に対し、幻の野生原種・橘(たちばな)や、ゆず、すだち、かぼすなどを「和柑橘」と呼びます。

幻の野生原種・橘(たちばな)

和柑橘の果肉には、ビタミン類・糖分・クエン酸などが、果皮や葉には果肉部分にはあまり含まれない各種ポリフェノールや精油成分が多く含まれ、太古から滋養豊富な食材として重宝されてきました。

和柑橘の食べ方

すだち果実

和柑橘類はその食べ方などから果汁を絞って使う「香酸柑橘」といわれるタイプと、果肉を食すタイプに分けられます。

- 〔果汁を絞って使う香酸柑橘〕

- たちばな、すだち、ゆず、シークワーサーなど

- 〔果肉を食すタイプ〕

- みかん類、きんかんなど

日本ではどちらのタイプも果肉部分のみを利用するケースが多い一方、アジア各地では果皮や葉を頻繁に使います。

例えばハーブ王国のタイランドでは、グリーンカレーのペーストにミカン類を、トムヤムクンのダシ取りには葉を使います。ときには、堅い葉を細かく千切りにして、サラダやスープの香りづけにも。

たちばな・ゆずなど、葉の香りがとても強い和柑橘においても、上記のような東南アジアの使用例を料理に活かせば、果肉に少ない成分(ポリフェノール類等)を自然に得ることができます。

和柑橘を用いた入浴剤の効果

柑橘類の皮や葉は入浴剤にも有用で、寒い冬にゆず湯が使われてきた昔ながらの知恵が科学的に証明された実験があります。

それが「入浴検定」を実施する日本入浴協会で行われた、入浴剤別に湯上がり後の体表面温度状態を調べる実験。

実験では、同じ温度のお湯を入れた別々の浴槽に、お酒・ネギ・生姜・ゆずの皮をそれぞれ入れ、それぞれ同じ時間だけ入浴。湯上り後の体表面温度状態を、サーモグラフィを使って調べました。

すると、ゆずだけが1時間以上もの間、高い温度を保ちましたが、いかにも身体が温まりそうなお酒・ショウガ・ネギの3つはお湯から出たあとすぐに平温状態に戻りました。これは、ゆずの皮に含まれる精油成分が皮膚の上に薄い膜のようなものを作り、湯冷めしにくい状態になった結果であると考えられます。

出典:『入浴検定公式テキスト お風呂の「正しい入り方」』(早坂信哉・古谷暢基著/日本入浴協会発行/2017年)p.180

柑橘類と深い関係がある植物たち

柑橘類の先祖と考えられるものには、見た目はおおよそ柑橘類には見えない和ハーブがあります。それが、"和のスパイス"の代表・サンショウと、深山に生える大木・キハダ。

サンショウ

サンショウの若い果実

サンショウは遺伝子上からミカン科に分類され、葉にも果実にも強い香りがあります。果実をよく噛めば、柑橘のような味わいが。また枝に棘があることも和柑橘との共通点です。

サンショウといえば果皮を乾燥させて砕いた粉末が思い浮かぶかもしれませんが、実は葉も優秀な食卓のアクセント。若く柔らかいものを「木の芽」として煮物に乗せたり、塩漬けや醬油漬けなどで常備菜にしたりと大活躍します。

キハダ

キハダの乾燥果実

キハダも、遺伝子上からみかんの祖先でないかとされる和ハーブです。その小さな可愛らしい果実はまさに若い柑橘の風味があり、またアイヌ文化ではもてなし料理「ラタシケップ」の基本食材として使われる重要食材です。

キハダの黄色い内皮

さらに、樹皮のすぐ下にある鮮やかな黄色成分「ベルベリン」には、殺菌をはじめさまざまな薬効があります。

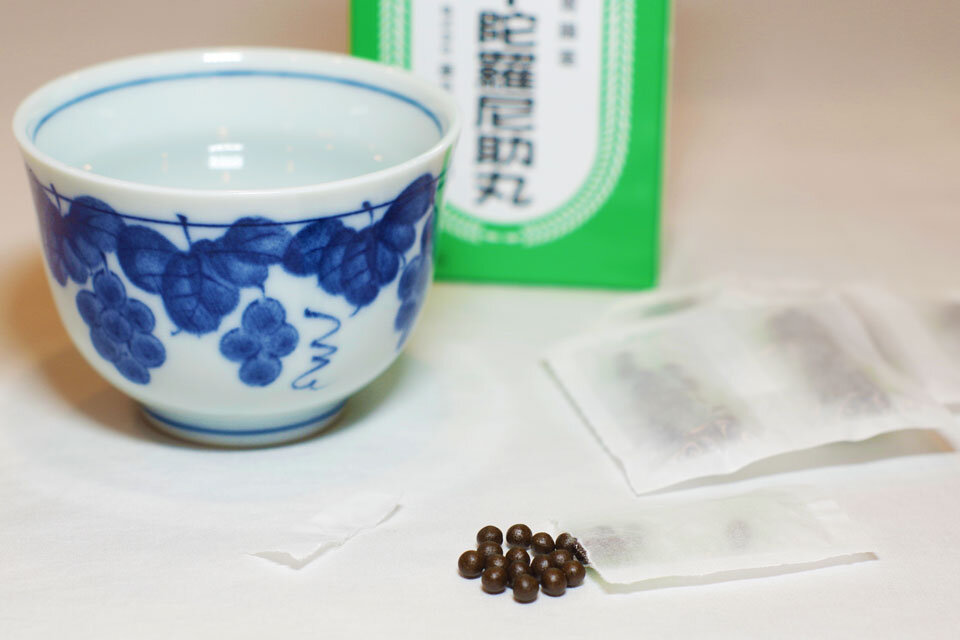

樹皮のなかでも水分を豊富に含む初夏のものを煮詰めて作る「陀羅尼助(だらにすけ)」は、江戸時代最大のヒット薬。山伏によって全国に伝えられ、人々の健康を支えてきました。

※山伏:山に入り修行をして霊力を高めようとする人

キハダが主原料の陀羅尼助

実は、水戸 養命酒薬用ハーブ園のシンボルツリーがこのキハダ。堂々とした姿のキハダには癒やし効果も...?

今も昔も、わたしたちの生活を彩る柑橘類とその先祖。

次回は、日本各地の和ハーブ文化をさらに掘り起こしてご紹介予定。和ハーブの未来的活用法を新たな角度から探っていきたいと思います。

過去の記事

- 第8回

- 【和ハーブ連載】「クサギ」の興味深い食文化と伝統的な食べ方

2021.10.22 - 第7回

- 【和ハーブ連載】命を支えた「かてもの」文化。誕生背景と代表食材

2021.07.09 - 第6回

- 【和ハーブ連載】いくつわかる?「和ハーブ検定(生活・文化編)」に挑戦!

2021.02.02 - 第5回

- 【和ハーブ連載】いくつわかる?「和ハーブ検定(食・薬編)」に挑戦!

2020.12.01 - 第4回

- 【和ハーブ連載】植物は丸ごといただく!人と植物の関係と活用法

2020.8.21 - 第2回

- 【和ハーブ連載】和の香りの王様クロモジと「クロモジ三兄弟」

2020.2.21 - 第1回

- 【和ハーブ連載】日本古来のハーブ「和ハーブ」の種類とクロモジ

2019.10.25

この方にお話を伺いました

(一社)和ハーブ協会代表理事、医学博士 古谷 暢基 (ふるや まさき)

2009年10月日本の植物文化に着目し、その文化を未来へ繋げていくことを使命とした「(一社)和ハーブ協会」を設立、2013年には経済産業省・農林水産省認定事業に。企業や学校、地域での講演、TV番組への出演など多数。著書は『和ハーブ にほんのたからもの〈和ハーブ検定公式テキスト〉』(コスモの本)、『和ハーブ図鑑』((一社)和ハーブ協会/素材図書)など。国際補完医療大学日本校学長、日本ダイエット健康協会理事長、医事評論家、健康・美容プロデューサーでもある。