忙しい日、つい食事を抜いたり、手早く食べられる麺類やおにぎり、菓子パンだけで空腹を満たしたりしていませんか?

きちんと食べているつもりでも、これでは大事な栄養素が不足した"隠れ栄養失調"の状態に。中でも問題となるのが、免疫細胞や筋肉、血管の材料となるタンパク質の不足です。

管理栄養士として医療現場で栄養指導をしている足立香代子先生に、1日に必要なタンパク質の摂取量と食品、タンパク質不足の症状やチェック方法、食事での注意点などを教えていただきました。

- 〔目次〕

- タンパク質とは?

- タンパク質が不足するとどうなる?

- あなたもタンパク質不足かも? 簡単セルフチェック

- 理想的な栄養バランスとは?

- 1日に必要なタンパク質の摂取量

- タンパク質不足を補うには、缶詰もおすすめ!

- タンパク質の代謝を補助! ビタミンB群

タンパク質とは?

人の体の約60%は水分でできていますが、15~20%はタンパク質でできています。私たちの体に欠かせないタンパク質の働きや特徴を知っておきましょう。

タンパク質の働き

タンパク質にはアミノ酸が含まれていて、それが筋肉や臓器、爪や皮膚、髪の毛、骨などとなります。また、体のいろいろな機能に関わるホルモンや酵素、免疫物質なども作っています。

赤身肉などに含まれるタンパク質にはアルギニンというアミノ酸が豊富に含まれていて、血管を若々しく保つNO(一酸化窒素)の産生を助けます。

タンパク質は炭水化物・脂質とあわせて三大栄養素と呼ばれ、上のような体を構成する材料となるだけでなく、エネルギー源にもなる大切な栄養素です。

「動物性タンパク質」と「植物性タンパク質」

タンパク質には2種類あります。

- 動物性タンパク質:肉類、魚介類、卵、乳製品などに含まれている

- 植物性タンパク質:米、小麦、大豆、種類によっては野菜や果物にも含まれている

これらは、「どちらか一方だけ食べていれば平気」というわけではありません。

動物性タンパク質には「メチオニン」というアミノ酸が、植物性タンパク質よりも多く含まれています。メチオニンはいわばアミノ酸の行列のリーダー。このリーダーの後にさまざまなアミノ酸がくっついて、その配列によって髪になったり爪になったりするのです。

「リーダー」がいないと、せっかく他のアミノ酸が足りている状態でも効率よく髪などの組織になりづらい、というわけです。

食生活に置き換えると、たとえば植物性タンパク質が豊富な納豆。これに動物性タンパク質が豊富な卵をプラスすると、バランスがとてもよくなります。

とりわけダイエット中の人は動物性タンパク質が不足しがち。鶏のささ身を使った料理など、意識して動物性タンパク質をとるようにしましょう。

ただし、肉や魚からばかりタンパク質をとりすぎると脂肪分過多になり、毛穴がつまりがちになるので禁物。大切なのはバランスです。

タンパク質が不足するとどうなる?

体内のタンパク質は日々作り替えられています。使われなかったタンパク質は排出され、体内に貯めておくことはほぼできません。

タンパク質が不足すると体のさまざまな機能が低下します。代表的な症状は以下です。

- 〔タンパク質が不足すると起こる症状〕

- 筋肉量が低下する

- 代謝が悪くなる

- 免疫機能が低下する

- 肌や髪、爪のトラブルが起こりやすくなる

- むくみやすくなる

- 疲れやすくなる

他にも、貧血や肩こりを引き起こしやすくなるなど、タンパク質不足は多くのトラブルを引き起こすので注意が必要です。

あなたもタンパク質不足かも? 簡単セルフチェック

タンパク質不足は、本人に自覚がないケースが少なくありません。そこであなたのタンパク質不足をチェック。

以下の項目にひとつでも当てはまる場合は、日頃の食生活を見直してみましょう。

- 〔タンパク質不足 簡単セルフチェック〕

- □ ダイエットのため食事制限をしている

- □ 平日は忙しく、食事はファーストフードやコンビニのお弁当などが多い

- □ できるだけ野菜をとるようにしていて、魚や肉はあまり食べない

- □ 最近、体が疲れやすくなった

- □ 最近、ボディラインが崩れてきた気がする

- □ 風邪を引くと治りにくい

- □ 髪にコシがなくなってきた

- □ 爪が割れやすい

理想的な栄養バランスとは?

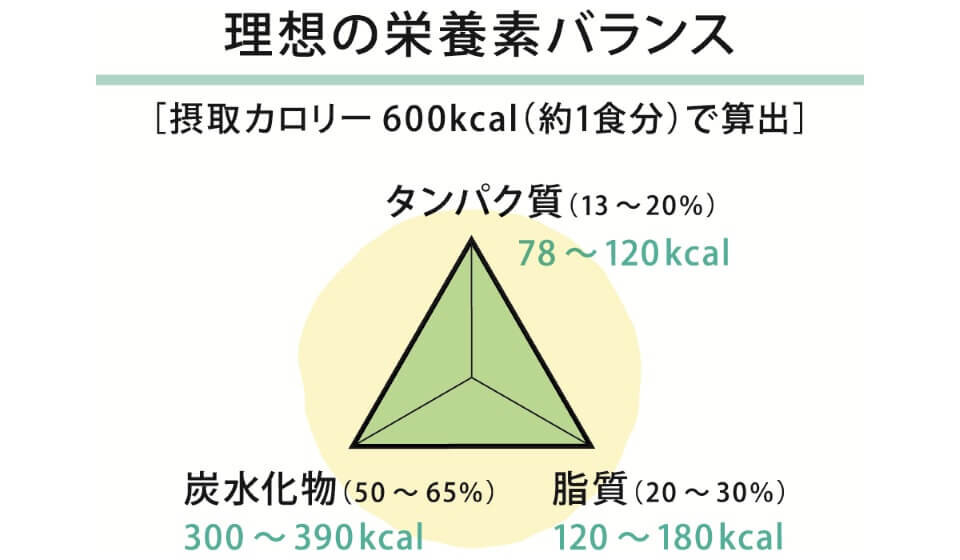

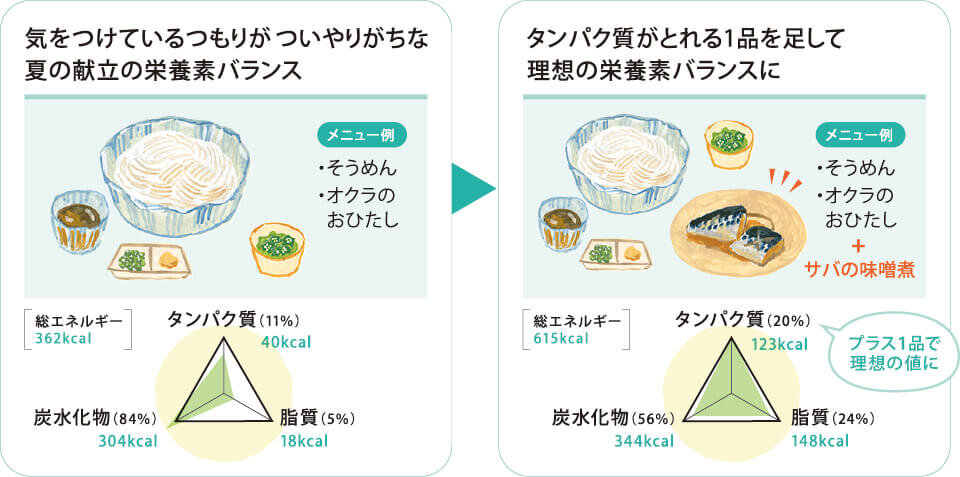

食生活を見直す際には、栄養バランスを考えることがとても大切です。

食事の栄養バランスを見る指標のひとつに、「エネルギー産生栄養素バランス」というものがあります。

上の図は、タンパク質、脂質、炭水化物というエネルギー源になる3つの栄養素の摂取比率を示すものです。理想の比率は、タンパク質13~20%、脂質20~30%、 炭水化物50~65%とされています。

健康に気を使って野菜をプラスしていても、実は栄養バランスがよくないことも。タンパク質を意識した1品をプラスすることで、栄養素バランスがよくなります。

1日に必要なタンパク質の摂取量

タンパク質の1日の摂取推奨量は、女性は50g、男性は65gです。

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より18歳~64歳の推奨量(妊婦・授乳婦は除く)。

下記の主なタンパク質含有量を参考に、なるべく多くの種類の食材を組み合わせてとるようにしましょう。

- 卵(1個)...... 7.4g

- 牛乳(200ml)...... 6.6g

- プロセスチーズ(20g)...... 4.5g

- プレーンヨーグルト(100g)...... 3.6g

- 納豆(50g)...... 8.3g

- 木綿豆腐(100g)...... 6.6g

- 豆乳(200ml)...... 7.2g

- 鶏ささみ肉(100g)...... 24.6g

- 鶏もも肉(100g)...... 16.2g

- マグロ(赤身100g)...... 26.4g

- サバ(100g)...... 20.7g

- イカ(100g)...... 17.6g

1食で食べる肉や魚の目安量は手のひらにのるくらいのサイズです。

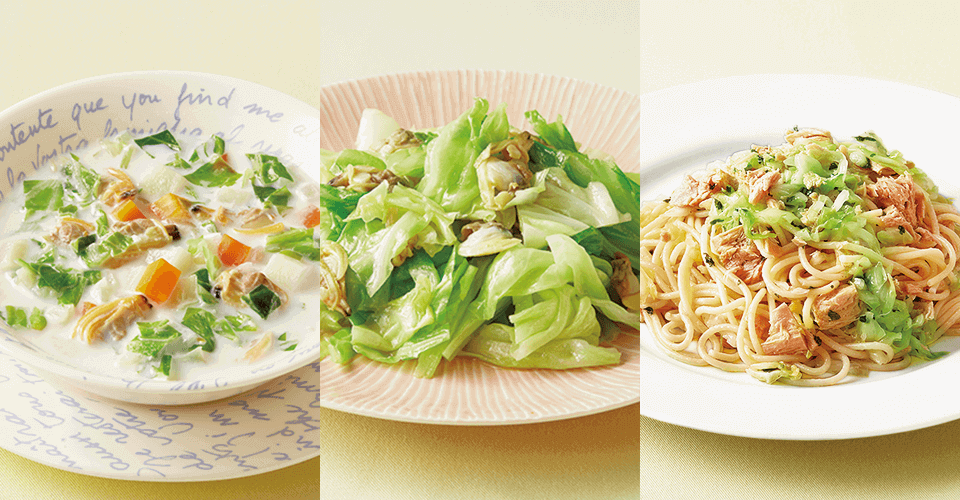

タンパク質不足を補うには、缶詰もおすすめ!

手軽に使える他、密封した後に加熱減菌しているため食中毒の危険性がないこと、食品添加物を使っていない物も多いことなどから人気の缶詰。

缶詰でおなじみのサバやサンマ、イワシなどの青魚には、ビタミンや、カルシウムをはじめとするミネラルも多く、缶詰でもこれらの栄養素を摂取できます。

不足しがちなタンパク質や脂質を手軽に補うのに、缶詰を利用してはいかがでしょう。

タンパク質の代謝を補助! ビタミンB群

ビタミン類の中でもビタミンB群は、炭水化物やタンパク質などの代謝を補助し、エネルギーに変える役割を果たしています。意識してとるようにしましょう。

夏に食べがちなさっぱりした物にはタンパク質や脂質が少ないだけでなく、ビタミンB群もそれほど多く含まれていません。

ビタミンB群が不足すると疲れやすくなります。例えば夏の定番である冷やし中華。ビタミン類が少ないので、具材に蒸した豚肉などをたっぷり使い、ビタミンB群を補うとよいでしょう。

- ビタミンB1

- ・糖質をエネルギーに変える

- ・疲労物質の排泄を促進

- 豚肉(特にヒレ肉)、ウナギ、胚芽米など

- ビタミンB2

- ・脂質をエネルギーに変える

- ・過酸化脂質を分解。粘膜を保護する

- 豚レバー、ウナギ、納豆など

- ビタミンB6

- ・タンパク質の代謝に不可欠

- ・免疫機能の保持

- カツオ、マグロ赤身、バナナ、にんにくなど

- ビタミンB12

- ・造血作用やタンパク質の代謝に関わる

- ・神経機能の正常化

- 牛レバー、カキ、サンマ、アサリなど

ビタミンB12が豊富なアサリを使ったレシピはこちらをご覧ください。

この方にお話を伺いました

管理栄養士 一般社団法人臨床栄養実践協会理事長 足立 香代子 (あだち かよこ)

医療現場で過剰栄養への指導や入院患者への栄養管理を実践。 『日本一おいしい病院食をつくるチーム直伝!長生きごはん』(宝島社)、近著に 『油はすごい。人気管理栄養士が教える、体を守る油のとり方』(毎日新聞出版)他、著書多数。