食べ過ぎによる胃もたれ、腹痛はいずれ治まるとはいえつらいもの。少しでも楽にするための対処法やそもそも食べ過ぎないための予防策、胃腸を労わる翌日の過ごし方などを紹介します。

- 〔目次〕

- 食べ過ぎると気持ち悪くなるのはなぜ?

- 食べ過ぎたときによく出る症状

- 食べ過ぎて気持ち悪いときの対処法

- 食べ過ぎた次の日の過ごし方とは?

- 食べ過ぎ防止のためにできること10選

- 食べ過ぎに関するQ&A

食べ過ぎると気持ち悪くなるのはなぜ?

胃は食道を通って食べ物が入ってくると、上部のふくらんだ部分で胃液と混ぜ合わせ、ドロドロになるまで溶かし、筋肉が動いて十二指腸へと送り出します。

一度にたくさん食べてしまうと、この活動に時間がかかり、胃に食べ物が長時間滞ってしまって胃の内部の圧力が高まります。これが気持ちの悪さを招く原因になります。

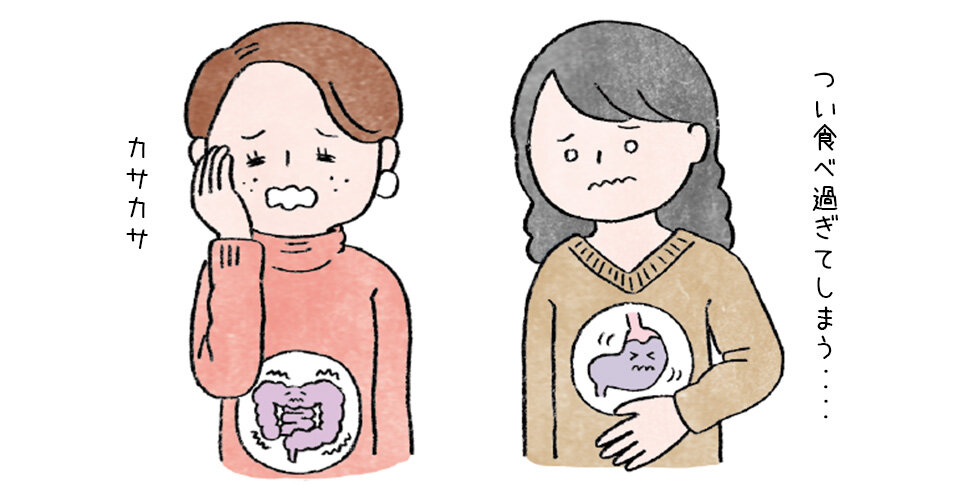

食べ過ぎたときによく出る症状

胃の不快感(胃もたれ・胃痛)

胃もたれとは、胃の中に食べ物がとどまっているような感覚があったり、重苦しさやむかつきを感じたりするもので、胃痛は、文字通り胃に痛みを感じるものです。

食べ過ぎによって胃が食べたものを消化しきれなくなり、胃の筋肉が過剰に働いたり、胃酸が過度に分泌されて胃粘膜が荒れたりすると、このような不快感や痛みが生じます。

以下の記事で「胃もたれ」タイプチェックやセルフケア方法を掲載しています。気になる方はチェックしてみてください。

胸焼け・胃酸の逆流

胸焼けとは、胸のあたりに焼けつくような感覚や、酸っぱいものや苦いものが込み上げてくる感覚がある状態を指し、食後2~3時間ほどの間に多くみられます。主な原因は、胃酸が食道に逆流することです。

食べ過ぎると、胃酸が過剰に分泌されたり胃の内部の圧力が高まったりして、胃酸が逆流しやすくなります。胃酸は、食べたものを消化したり殺菌したりする働きがある強酸性の物質で、食道に逆流すると、酸性に耐性のない食道の粘膜を傷付けてしまいます。

吐き気・嘔吐

食べ過ぎて消化不良を起こすと、体が胃の中のものを排除しようとして吐き気が起こることがあります。

お腹の張り・ガス(膨満感)

食べ過ぎると消化に時間がかかって胃がふくれたり、消化不良を起こして胃に食べ物やガスがたまったりして、お腹が張ることがあります。この状態は膨満感とも呼ばれます。

食べ過ぎて気持ち悪いときの対処法

食べ過ぎで気持ち悪いときには、水分補給やマッサージ、体を起こした状態にしておくなどの対処法があります。以下で詳しく説明します。

水分補給をする

水分を補給すると、過剰に分泌された胃酸を薄めることができ、胸焼けの緩和に有効です。コップ1杯程度の常温の水か熱過ぎない白湯(さゆ)なら、胃への負担が軽く血行も促されて、より効果が期待できます。また、とり過ぎた塩分や糖分の排出も助けます。

ただし、食べ過ぎてお腹いっぱいの状態では、その程度の量の水分でも苦しく感じるので、食後少し時間をおいてからとるようにしてください。また、カフェインは胃酸の分泌を促してしまうので、お茶やコーヒーは避けましょう。

食後は体を起こしておく

食べ過ぎたときは、重力の助けを借りて食べたものを流れやすくすることが大切です。苦しいからといって食後すぐには横にならず、体を起こした状態にしておきましょう。どうしてもつらい場合は、クッションなどに寄りかかって体を斜めにすることをおすすめします。また、食後軽く体を動かすと、消化が促進され気持ちの悪さの改善につながります。

食後にガムを食べる

メントールなどスッキリとした風味のガムを噛むと、口の中の脂っこさが和らぎ、気持ち悪さが改善されます。ただし、ガムを噛むときに一緒に空気も飲み込んでしまうため、お腹が張ってしまうことも。無理をして口にする必要はありません。

市販薬を利用する

食べ過ぎによる不調の緩和には、市販の胃腸薬も有効です。「胃酸の分泌を抑える」「胃酸を中和する」「消化を助ける」「胃粘膜を修復する」などさまざまな種類があるので、薬剤師や登録販売者に相談し、自分の症状に合った市販薬を利用するとよいでしょう。

2~3日使ってみて症状が改善しないようなら、医師に相談してください。受診科は消化器内科がよいのですが、まずは近所やかかりつけの内科でよいでしょう。

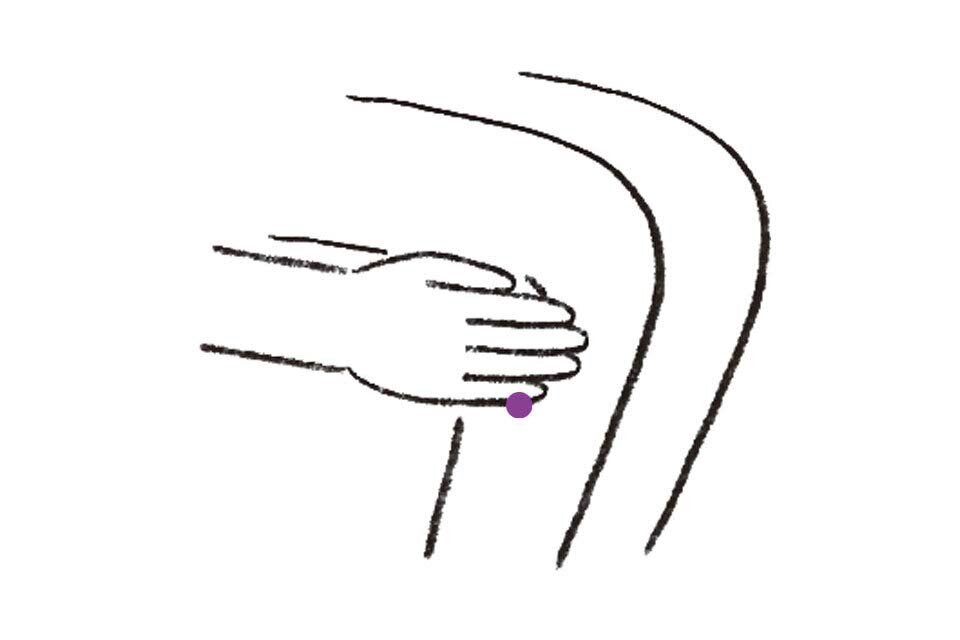

腹痛には温め、便秘にはマッサージやツボ押しも

食べ過ぎると、大量に入ってきた食べ物を消化し送り出そうとして蠕動運動(ぜんどううんどう)が活発になり、腸の外側にある神経が刺激されて痛みが出ることがあります。そのような場合は、手や温熱シートなどでお腹を温めると、痛みが和らぎます。

また、食べ過ぎて便秘を起こした場合は、お腹を時計回りに優しくマッサージしたり、消化機能を整える働きのある足三里(あしさんり)や豊隆(ほうりゅう)などのツボを押したりするとよいでしょう。

ツボの位置は以下の記事でチェックできます。

食べ過ぎた次の日の過ごし方とは?

消化に良いものを食べる

食べ過ぎた次の日の胃腸は疲れているので、なるべく負担にならない消化に良いものを食べて胃を休めることが大切です。

消化に良い食べ物とは、食物繊維と脂質が少なく、胃腸に負担がかかりにくいものや、消化酵素を含んで胃腸の働きを助けるものです。具体的には以下のものが挙げられます。食材がやわらかくなるまで火を通したり、細かく切ったりするなど、調理法も工夫するとよいでしょう。

- 大部分が炭水化物であるうどんやおかゆ

- 脂の少ないささみや白身魚

- 消化酵素を含む大根やバナナ

- 消化しやすく胃粘膜を守る働きがあるヨーグルトなど。

逆に、アルコールや香辛料、酸っぱいものなど刺激が強いもの、揚げものなどの脂っこいもの、きのこ類など不溶性食物繊維が豊富なもの、味付けの濃いものは、胃に負担をかけるので避けましょう。また、吐き気を催しているようなら、無理に食べ物を口にする必要はありません。水分だけをしっかりとるようにしてください。

消化に良い食べ物についてより詳しくは、以下の記事をご参照ください。

むやみに食事を抜かず生活リズムを整える

食べ過ぎたからといって食事を抜くと、食事や生活のリズムが乱れ、さらなる食べ過ぎにつながることも。自律神経のバランスを崩す場合もあります。胃の不快感などがあり食欲がわかない場合は、消化に良いものをとり、量を減らすなどして対処するとよいでしょう。

十分な睡眠時間を確保し、体を休める

胃腸の働きを調整している副交感神経は、夜に活発に働くものであり、寝不足になるとその活動が低下して、胃腸の働きにも影響が出てしまいます。食べ過ぎたらリラックスして十分な睡眠をとることを心がけ、体を休めるようにしましょう。

だからといって食事後すぐに寝るのは、NGです。横になることで胃酸が逆流しやすくなるだけでなく、睡眠中も胃腸が消化活動を続けることになって睡眠の質が低下したり、睡眠中に消化できず翌日まで胃の不快感が残ったりする原因になります。

食べすぎたからと慌てない

単なる食べ過ぎの場合、気持ちの悪さなどの不調は通常1日程度で元に戻ります。食べ過ぎて胃腸の調子を崩しても過度に心配する必要はなく、食事の内容や量を調整し、生活のリズムを整えてストレスをためないようにして過ごしましょう。

ただし、体調がなかなか元に戻らない、症状が改善しないという場合は、ほかの原因や病気の可能性が考えられるので、医師に相談しましょう。

軽い運動を取り入れる

運動は血行を促し、胃腸の活動を助けます。また、胃腸の働きを低下させるストレスの緩和にも役立ちます。

負荷の高い運動よりも、例えば通勤・通学の途中で1駅分歩くなど、リラックスして行える軽めの運動のほうが、副交感神経の働きを促して胃腸の調子を整えるのは有効です。ただし、食べ過ぎた翌日は、体調をみながら無理しないようにしてください。

食べ過ぎ防止のためにできること10選

食べ過ぎてしまうかどうか、その鍵を握るのは「自分自身」です。自分に合った対策を日々の暮らしに取り入れましょう。

よく噛んで食べ、早食いを防ぐ

早食いをすると、満腹感が得られる前に食べ過ぎてしまいます。一口ごとに箸を置いてよく噛んだり、噛みごたえのある料理を用意したりすると、早食いの予防になります。

おかずは個別で盛り付ける

大皿に用意するのではなく必要な分だけ盛りつけると、自分の食べた量が分かりやすくなります。

食べ順を工夫する

食事の前に水分をとったり、食事の最初に消化に時間がかかる食物繊維やタンパク質が豊富な食材をとったりすると、満腹感を得やすくなります。

食べ終わったらすぐに片付ける

食事が終わったらすぐに食器を片づけたり歯を磨いたりすると、ダラダラと食べ続けなくなります。

食事を楽しむ工夫をする

家族や友人と食卓を囲んだり、食器や盛りつけにこだわったりして、食事を楽しむ環境を整えると、食事に対する満足感が高まります。

食事に集中する

テレビやスマホなどを見ながらの「ながら食べ」を止め、目の前の食べ物や食べることに集中することも、食事の満足感を高めます。

濃い味付けを控える

濃い味付けは食欲を増進させます。味付けをあまり濃くしないように意識しましょう。

アルコールを一緒にとるときは食事量に注意する

お酒を飲むと、食欲が増したり満腹中枢が麻痺したりして、つい食べ過ぎてしまいます。飲食店で提供されるお酒のおつまみには、味付けが濃いものが多いことにも注意が必要です。

バランスよく食べる

偏った食事をしていると体が必要な栄養を求めるため、食べ過ぎの原因になります。栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

生活習慣の見直し

日頃から生活リズムを整え、規則正しい食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけておくと、食べ過ぎの予防だけでなく、食べ過ぎても不調を起こさないための心身の備えにもなります。

また、趣味や娯楽など自分なりの楽しみを見つけて暮らしに取り入れ、ストレスをため込まないようにしましょう。ストレスがうまく解消できない場合は、思い切って環境を大きく変えてしまうのも一案です。

食べ過ぎに関するQ&A

なぜ食べ過ぎてしまうの?

食べ過ぎの原因は、次のようなものがあります。それぞれ対処法は異なりますので、自分の原因を把握することが大切です。

ストレス

ストレスによる自律神経の乱れが、食欲の増減につながります。

自分へのご褒美

「がんばったから」「疲れているから」など、自分へのご褒美として好きなものをたくさん食べてしまうことがあります。

睡眠不足

睡眠不足になると食欲を増進させるグリレンという物質の分泌が増え、食欲を抑えるレプチンの分泌が減少します。

栄養不足

十分に食事をとっていても栄養のバランスが乱れていると、体が必要な栄養を求めて食べ過ぎてしまうことがあります。

生活リズムの乱れ

食事の時間が不規則で間食や欠食が多いと、食べ過ぎにつながります。また、自律神経も乱れて消化活動に影響が出ます。

早食い

満腹感が訪れる前に必要以上に食べてしまいます。

心の不調

うつ病などの心の不調が、食べ過ぎという形になって現れる場合があります。

女性ホルモンのバランスの変化

女性ホルモンのエストロゲンには食欲抑制、プロゲステロンには食欲増進の働きがあります。この2つは生理周期にあわせて増減するため、プロゲステロンが増えエストロゲンが減る排卵から月経前の期間は食欲が増します。

生理前の過食については以下の記事で詳しく紹介しています。

食べ過ぎたときは嘔吐したほうがよいの?

食べ過ぎてお腹の容量オーバーを感じたら、吐いてしまったほうがスッキリするでしょう。ただし、嘔吐は、胃や食道に負担をかけるだけでなく、体内の水分バランスも崩します。無理に吐くことは控え、吐く場合は水分をしっかり補うようにしてください。

また、嘔吐が続く、あるいは食べるとすぐ吐いてしまうという人は、体や心に病気を抱えている可能性もあります。その場合は医師に相談してみましょう。

この方にお話を伺いました

聖マリアンナ医科大学消化器内科教授、大学病院消化器内科医長、大学病院内視鏡センターセンター長、大学病院臨床研修センター副センター長、教授、医学博士 前畑 忠輝 (まえはた ただてる)

『決定版! 胃腸を強くする名医のワザ』を監修。近年は、内視鏡診断・治療技術の高度化に加え、VRを用いた医療技術教育や腸内細菌研究による大腸がん早期発見にも取り組み、臨床・研究・教育を通じて次世代医療の発展を目指している。