肝臓が疲労すると、こりや痛みなどの症状が出ることが。足・お腹・背中に位置する肝臓のツボを押して体調管理に役立ててみませんか。押し方も詳しく紹介します。

意外と知らない!? 肝臓の基本

お酒を飲まない人でも油断は禁物

痛みなどの自覚症状が現れないことから「沈黙の臓器」ともいわれる肝臓。消化器系に属し、胃腸や脳などさまざまな臓器との関係が深く、肝臓が正常な状態でないと、体中の機能に影響が出てしまいます。

肝臓というとついお酒との関係をイメージしがちですが、脂肪性肝疾患にはお酒以外の要因で起こるものがあります。代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD / マッスルディー)は、肥満や2型糖尿病、高血圧、高中性脂肪などの代謝異常と関連し、お酒をあまり飲まない人でも肝臓に過剰な脂肪が蓄積する病状です。肝臓の健康については、お酒を飲まない人も油断は禁物です。

ストレスによる浅い呼吸も肝臓に影響

自律神経によって調整されているもののうち、唯一自分の意思でもコントロールできるのが呼吸です。そのため、呼吸を意識することを、自律神経の調整に役立てることも可能です。呼吸を行うときに重要な役割を果たしているのが、横隔膜です。横隔膜は呼吸によって上下に動き、つながりのある臓器のマッサージや血液循環をサポートしています。肝臓はそんな横隔膜のすぐ下に位置し、大きな面で接しているため、互いに影響し合う関係にあります。

横隔膜が付着する肋骨の下(季肋部:きろくぶ)から脇腹にかけて圧迫感や痛みを感じることを、東洋医学では「胸脇苦満(きょうきょうくまん)」といいます。このような症状は、ストレスによって呼吸が浅くなり、横隔膜が異常に緊張することが原因の1つと考えられています。

「胸脇苦満」は肝臓の血液の流れなどに影響し、肝臓の機能低下につながることもあります。

肝臓の疲れをチェックしよう!

次の項目に当てはまる人は肝臓が疲れている可能性があるので注意しましょう。

- 〔肝臓の疲労チェック〕

- □ 右首から肩にかけてこりや痛みを感じる

- □ 肋骨周辺や脇腹に痛みがある

- □ イライラしやすい

- □ 疲れやすい

- □ 筋肉がけいれんしたり足がつったりする

- □ 目がチカチカしたり、ドライアイに悩まされたりする

肝臓が疲れるとどんなことが起こる?

疲労を感じる

肝臓の状態がよくないと、摂取した栄養がうまく活用できなくなったり、有害物質の解毒ができなくなったりするため、体へのエネルギー供給が低下し、疲労がたまりやすくなります。肝臓の機能低下は、近年注目されている慢性的な疲労との関係も指摘されています。

むくみが出る

肝臓の機能が低下すると、肝臓でつくられるアルブミンの量が減り、血液内の水分量を一定に保てなくなって体にむくみが起こります。

体臭やおならが臭くなる

肝臓の働きが低下して胆汁の生成が不十分になり、腸内環境が悪化します。デトックス機能も低下。その結果、体臭やおなら、口臭といったにおいが強くなります。

PMS(月経前症候群)が悪化する

女性ホルモンのバランスが乱れ、イライラやむくみ、腰痛などPMSの症状が出やすくなります。

肌トラブルが起こる

ストレスなどで「気」の巡りが滞った「気滞(きたい)」の状態になると、体内で活性酸素が過剰になり、血液がドロドロになったり熱がこもったりして肌の調子を乱す原因になります。肝臓の解毒や代謝の働きが低下し、汚れた血が体を巡ってしまうことも肌あれの一因に。

右首から右肩、肩甲骨のあたりに、こりや痛みが出る

東洋医学では、「気」の巡りが悪くなると、こりや痛みが生じると考え、肝臓の位置と神経分布の関係から体の右側に現れやすい傾向があります。このこりや痛みがストレスとなり、肝臓に影響する悪循環に陥ることも。

脇や肋骨に痛みを感じる

精神的に負担がかかることがあり「気滞」の状態となると、呼吸が浅くなり、横隔膜の緊張とともに痛みが現れます。

目や爪に不調や変化が生じる

「肝」の状態が表れやすい目に眼精疲労やドライアイ、かすみ目などの不調が起こります。また、爪が割れやすくなったり、爪の縦線や横線が目立つようになったりすることも。

筋肉のけいれんが起こる

肝臓と同じようにグリコーゲンを貯蔵する筋肉に「血」を運ぶ「気」が滞ることで、けいれんが起こりやすくなります。

腰痛がある

東洋医学で腰痛といえば「腎」の問題ですが、「腎」と「肝」は双方に影響を与え合う関係。現代社会における運動不足やストレスが「腎」と「肝」のどちらにも関わり、腰痛になることがあります。

イライラや怒りを感じたり気持ちがふさいだりする

ストレスなどによって「肝」が疲れてしまうと、ネガティブな感情が生じやすくなり、気分に浮き沈みが生じてしまいます。

以下の記事では、お酒の飲み過ぎで肝機能が低下しているときに適した食べ物や飲み物を紹介しています。興味のある方は併せてチェックしてみてください。

肝臓の疲れを癒やすツボ3選

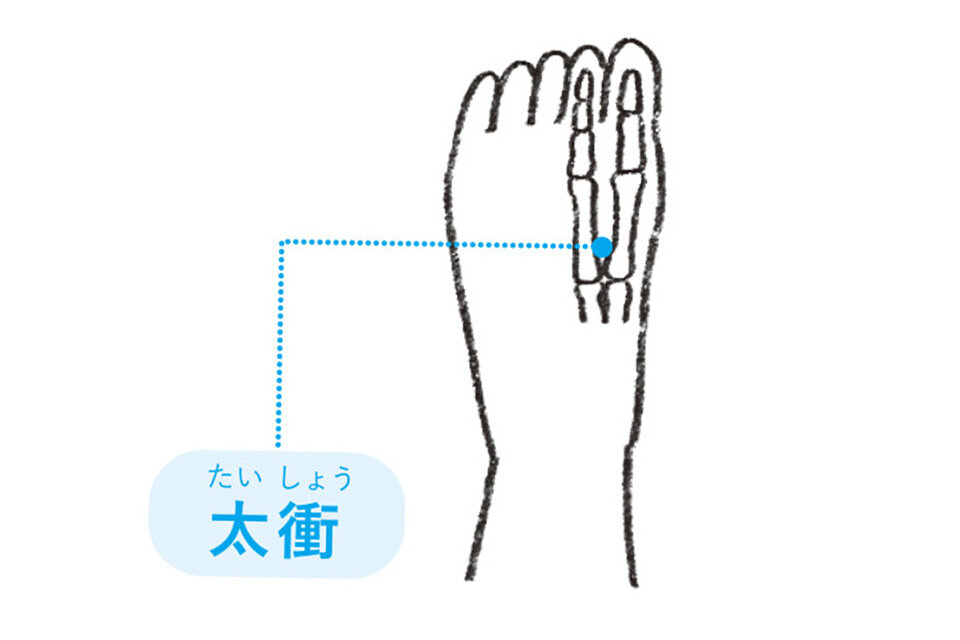

1:太衝(たいしょう)

足の親指と人差し指の間から足の甲を上に探り、刺激すると響くくぼみにあるツボ。肝臓の働きを助けます。指先で30~90秒ほどやさしく圧をかけましょう。お灸もOKです。

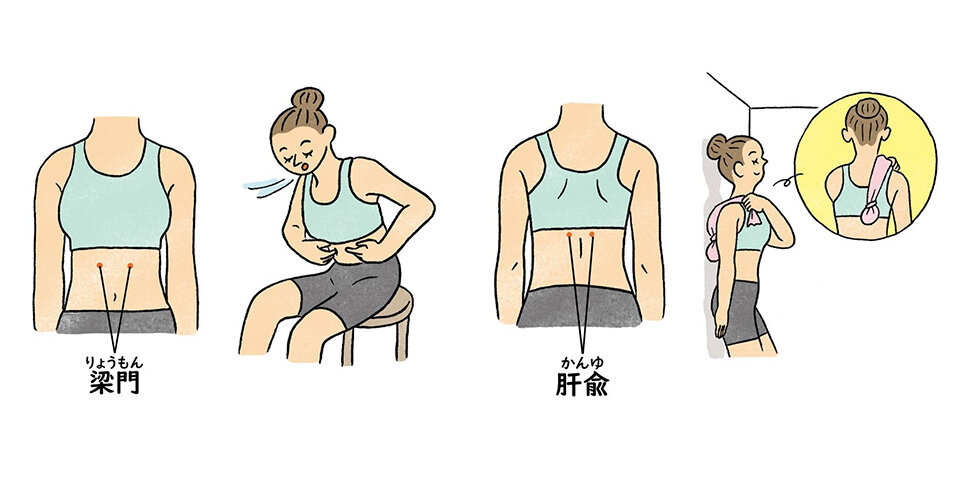

2:梁門(りょうもん)

おへそから指6本分上で、体の中心線から左右に指3本幅分離れた位置にあるツボ。肋骨の下に指を滑り込ませ体を前に倒して押しながら3~5回、深く呼吸します。左右、それぞれ2セット行いましょう。

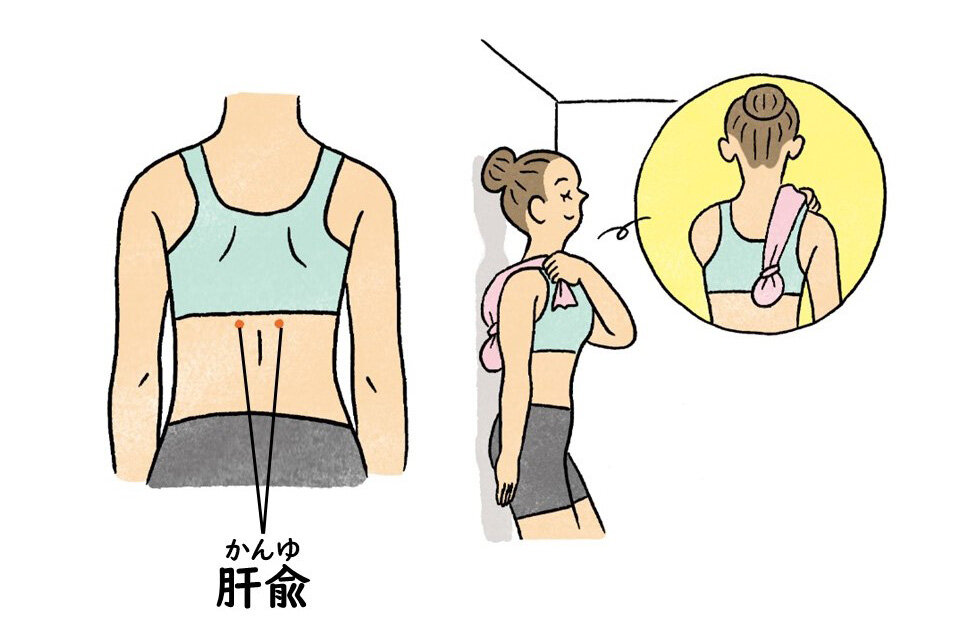

3:肝兪(かんゆ)

まっすぐ立って両腕を下げたときに、肘よりも2~3cm 上の高さの左右の肩甲骨の下にあるツボ。手ぬぐいでボールを包んだものなどを肩越しに背中に垂らし、壁に寄りかかりながら押し当て、30秒程度を目安に深い呼吸を行いましょう。

強く当てると壁に穴があくこともあるので、うつぶせに寝て人に押してもらうのもおすすめです。お灸で温めてもよいでしょう。

「自分の肝臓は疲れている」と意識しよう

自分の肝臓の疲れを意識している人は、決して多くありません。何気なく行っていることや生活習慣が肝臓に負担をかけてしまっている場合もあります。「自分の肝臓は疲れている」と思って体の声に耳を傾ければ、体の変調にも気づきやすくなるでしょう。

肝臓に負担をかけない食事、生活スタイルについては以下の記事で詳しく説明しています。

この方にお話を伺いました

鍼灸按摩マッサージ指圧師 国際中医専門員 石垣 英俊 (いしがき ひでとし)

神楽坂ホリスティック・クーラ代表。人間総合科学大学非常勤講師。心身健康科学修士。オーストラリア政府公認カイロプラティック理学士(B.C.Sc)、応用理学士(B.App.Sc)、中国政府認可世界中医薬学会連合会認定国際中医専門員。臨床家の父に鍼灸治療を師事。2004年に開業し、体の痛みや不調に悩んでいる人々へ、よりよい施術、環境、アドバイスを提供すべく研鑽を積んでいる。『健康の「肝」を知るだけで人生が変わる! 肝臓の気もち』(BABジャパン)『背骨の実学』『腰痛の実学』『コリと痛みの地図帳』(全て池田書店)など著書多数。