痛みなどの自覚症状が現れないことから「沈黙の臓器」ともいわれる肝臓。実は私たちの健康の根幹をなす存在です。日頃から感じている不調の原因も、もしかすると肝臓に原因があるのかもしれません。肝臓を労わる食事や生活を心がけてみませんか?

肝臓の働きや役割とは?

意外と知られていませんが、肝臓は、消化器系に属するもの。胃腸や脳などさまざまな臓器との関係が深く、肝臓が正常な状態でないと、体中の機能に影響が出てしまいます。

- 〔主な肝臓の働き〕

- 食べ物から摂取された栄養素を利用できる形に代謝する。

- ミネラルやビタミン、グリコーゲンなどを貯蔵する。

- 脂肪分を乳化して小腸で消化・吸収しやすくする胆汁を生成する。

- 有害物質を無毒化し、異物を処理する。

- 血液を貯蔵してその量や濃度を調整する。

- 過剰になったホルモンの代謝・分解を行ってホルモンバランスを整える。

単なる臓器ではない東洋医学の「肝」

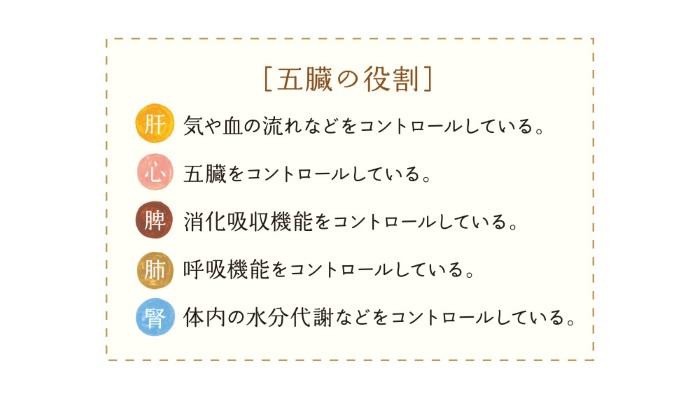

東洋医学には、「肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)」の五臓がありますが、この「肝」は、肝臓という臓器だけを指すのではなく、肝臓が関わるさまざまな体の働きを含めたものとして捉えます。

「肝」には「気」をスムーズに巡らせる働きと、「血(けつ)」を貯蔵しながらコントロールする働きがあります。「気」の巡りは精神の安定にもつながるため、疲れやストレスで「肝」の働きが低下すると、イライラや怒りなどが生じてしまいます。また、「肝」の「血」を調整する機能が弱まると、血液が滞ったり質が低下したりして、目や爪、筋肉、筋膜などに不調が現れやすくなります。

「お酒を飲まない」人にも起こりうる脂肪性肝疾患

脂肪性肝疾患にはお酒以外の要因で起こるものがあります。代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD / マッスルディー)は、肥満や2型糖尿病、高血圧、高中性脂肪などの代謝異常と関連し、お酒をあまり飲まない人でも肝臓に過剰な脂肪が蓄積する病状です。

肝臓というとお酒との関係をイメージしがちですが、肝臓の健康については、お酒を飲まない人も油断は禁物です。

肝臓におすすめの栄養素、食べ物・飲み物一覧

肝臓によい食べ物・飲み物とは、肝臓に負担をかけないものです。具体的には、「脂っこくない」「味が濃くない」「刺激が強過ぎない」「消化・吸収しやすい」「添加物が少ない」といったもので、食べ過ぎや飲み過ぎは肝臓に過度な負担をかけるのでNGです。

食事は、何かに偏るのではなく、バランスよく栄養を摂取することが大切。その点、炭水化物の米を主食に、栄養バランスのよいおかずをとる和食や、魚介類や野菜、果物を多く食べる地中海食はおすすめです。

肝臓の健康維持におすすめの栄養素

ビタミンA、C、E

野菜や果物に含まれる抗酸化作用のあるビタミンAやビタミンC、ビタミンE。果物はビタミン摂取や酸味、香りなどで肝臓によい働きも期待できますが、高果糖には注意が必要です。自分の適量を見つけるとよいでしょう。

タンパク質

肝細胞を刷新し酵素をつくり出すために必要な良質なタンパク質は、肉や魚介類、大豆製品、卵に多く含まれています。牛乳からもタンパク質がとれますが、乳糖不耐性の人は注意が必要です。ヨーグルトも消化器が弱い人や、日頃から朝、痰(たん)がからみやすい人、咳がよく出る人はとり過ぎないようにしましょう。

食物繊維

便秘の解消や肝臓への脂肪蓄積の予防に有効です。

オルニチンやタウリン

肝臓の働きを助ける栄養素。シジミなどの貝類やイカなどに多く含まれます。

肝臓の健康維持におすすめの食べ物・飲み物

野菜やきのこ類、海藻類

低カロリーでビタミンやミネラル、食物繊維を多く含みます。

コーヒー

肝機能を改善します。

酢や梅干し、果物

薬膳では酸味のあるものは「肝」を整えるとされています。

レバーや柿、いちご、ぶどう

「血」を補い「肝」の働きを高めます。

柑橘類の果物やハーブ

香りやリラックス効果があり「気」の巡りをよくします。

食事は健康状態に合わせてとることが重要!

肝臓によいとされる食品や栄養素をまとめましたが、大切なのは自分にとって必要かどうか。たとえ肝臓の健康に有効なものであっても、人によっては体にダメージを与える場合もあります。無理をせず、自分の体の状態をチェックしながらとるようにしましょう。

肝臓に良い簡単メニュー2選

味噌汁

味噌汁は、肝臓によい野菜や海藻、きのこ、大豆製品などをいろいろ取り入れられるので、万能なメニューといえるでしょう。冬は、旬の根菜を具材にしてビタミンや食物繊維をとり、生姜やねぎでじんわりと体を温めるとよいでしょう。夏は、体を冷やす作用のあるなすやゴーヤといった夏野菜がおすすめ。血液をサラサラにする玉ねぎも活用しましょう。

酢の物

ストレスなどで「肝」が弱ると、体が欲するのが酸味です。ビタミンやミネラルがとれるわかめなどの海藻やきゅうり、タウリンを豊富に含むタコやイカ、ホタテなどを具材に、黒酢でつくってみましょう。

肝臓の健康を保つ暮らしのコツ4選

1:肝臓に負担をかける食べ物や飲み物は控える

肉や卵、バター、ラード、チーズ、生クリーム、チョコレートなど、動物性油脂や乳脂肪の多いもの、お酒は肝臓に負担をかけるとされますが、全く食べたり飲んだりしないこともストレスになります。日頃からとり過ぎには注意しつつ、体の調子が悪いときにはできるだけ避けるとよいでしょう。

また、ウコンは肝臓を刺激して消化液の分泌を促すため、お酒を飲んだ後に摂取するとよいとされますが、サプリメントなどで過剰に摂取するとかえって肝臓に負担をかけます。特に肝臓にトラブルを抱えている人は注意が必要です。

2:何事も「~過ぎる」ことを避ける

一番注意したいのが、自分の健康を信じ過ぎないことです。精神的なストレスや過労で、肝臓だけでなく心身が思っている以上にダメージを受けていることもあります。日頃から体に触れていると、変調に気づきやすくなります。客観的に体調をチェックする意識をもつようにしましょう。

一方で、あれこれ気にし過ぎて世の中の情報に振り回されることもストレスになって肝臓によくありません。ときにはデジタルデトックスを試みてみましょう。また、予定を詰め込んで頑張り過ぎることや、食べ過ぎや飲み過ぎもNGです。

3:無理のない食事を楽しくとる

感謝の気持ちをもって食事を楽しむと、体内の「気」がみなぎります。特に「美味しいなぁ」と思って食べると、食欲不振のときにも食べられるようになるのでぜひお試しください。

逆に、体調が悪いときに「とりあえず食べる」のは止めましょう。胃腸に負担をかけないように、ときには抜いたり減らしたりすることも必要。正しい方法であればファスティング(断食)もOKです。

そして、食事のときは先に食物繊維が豊富な野菜などを口にし、よく噛んでゆっくり食べることで、ドカ食いを防ぎ、糖の消化吸収を遅らせるとよいでしょう。

4:肝臓の疲れを回避する方法を覚えておく

簡単にできる対処法を覚えておくと、肝臓の疲れの回避に役立ちます。できるところから取り入れてみましょう。

睡眠時間をしっかり確保する

肝臓は睡眠によって回復します。途中で目覚めても、質が悪くてもよいので寝ることが大切です。

夜遅い時間の食事は避ける

肝臓の負担を軽減します。

腹式呼吸をする

横隔膜が動いて肝臓のマッサージになります。また、リラックス効果もあり。

何かに夢中になる

「気」の巡りをよくします。

心がざわついたら深呼吸・自分を俯瞰して客観的に見る

ネガティブな感情をため込むのを防ぎます。

スケジュールに余裕をもつ

あらかじめゆとりを設けておくと、ストレスがたまりにくくなります。

普段から心身の変化に注意を払う

異変に気づいて早めにケアができるようになります。

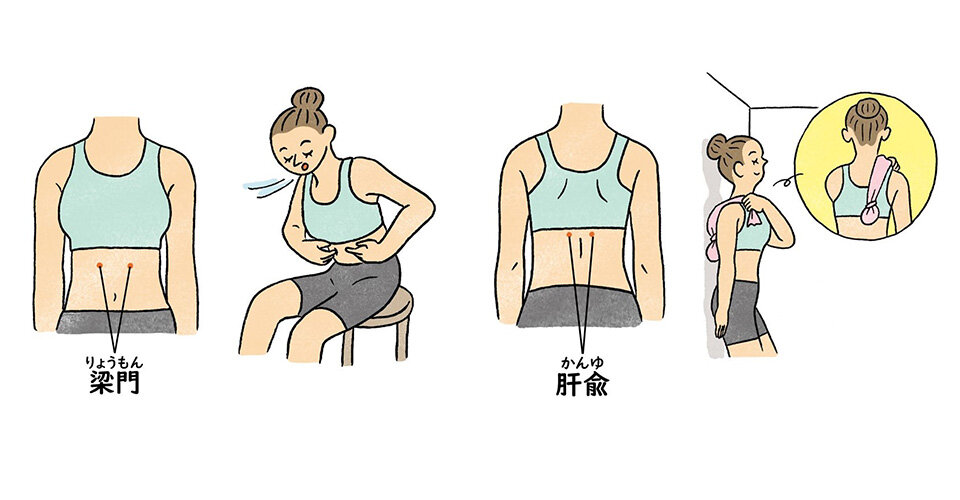

肝臓の疲れを癒すツボ押しも効果的です。詳しい方法は以下の記事をご参照ください。

この方にお話を伺いました

鍼灸按摩マッサージ指圧師 国際中医専門員 石垣 英俊 (いしがき ひでとし)

神楽坂ホリスティック・クーラ代表。人間総合科学大学非常勤講師。心身健康科学修士。オーストラリア政府公認カイロプラティック理学士(B.C.Sc)、応用理学士(B.App.Sc)、中国政府認可世界中医薬学会連合会認定国際中医専門員。臨床家の父に鍼灸治療を師事。2004年に開業し、体の痛みや不調に悩んでいる人々へ、よりよい施術、環境、アドバイスを提供すべく研鑽を積んでいる。『健康の「肝」を知るだけで人生が変わる! 肝臓の気もち』(BABジャパン)『背骨の実学』『腰痛の実学』『コリと痛みの地図帳』(全て池田書店)など著書多数。