痛みとは異なり、つい我慢しがちなのが「疲れ」。実に日本人の約6割が「疲労」を自覚しています(1999年厚生省疲労研究調査団による疫学調査)。慢性的な疲労はほかの病気を引き起こす原因になるので気を付けたいもの。「疲労度チェック」で疲れを自覚し、ケアに努めましょう。ドラッグストアで購入できるおすすめの漢方薬や生薬も紹介します。

疲労の原因は? 疲れるとどんな症状が起こる?

長時間の運動や労働、精神的な作業をして体と心に負担がかかると「疲労」が生じます。眠気や倦怠感などの諸症状は、脳の活動低下によって起こる生理現象で、体からの「休め」のサイン。もしも人間が疲れを感じずに不眠不休で働き続けたら、何らかの病気になってしまうでしょう。

通常、疲れは十分に休息や栄養をとれば回復できます。しかし、現代人は長時間労働や睡眠不足、ストレスなど、疲れの原因が多くあり、疲労が消える間もない「慢性疲労」になってしまうことも少なくありません。近年は、会社や学校に行けないほど強い疲労感に襲われる「慢性疲労症候群※」も注目されています。

※慢性疲労症候群 ... 慢性疲労とは別のもの。慢性疲労症候群は病気であり、日常生活に支障をきたすほどの疲労感が半年以上続きます。休息しても過剰に疲労感を感じ、体を動かすことも出来ない身体疾患で、適切な治療が必要です。

- 〔疲れが原因で起こる症状〕

- 集中力が欠け、作業の質や量が低下する

- ささいなことでイライラする

- 免疫力が低下して風邪をひきやすくなる

- 胃腸の調子の乱れ

- 肩などのこり

休養や栄養をいくらとっても疲れがとれない場合は、心や体の病気にかかっている可能性があります。早めに医師に相談しましょう。

だるい、微熱は疲労のサイン。疲労度をチェック!

疲労は健康を守るための大切なサインです。疲労を原因とする症状を見逃していないか、チェックしてみましょう。

以下の項目に対し、全くない(0点)、少しある(1点)、まあまあある(2点)、かなりある(3点)、非常に強い(4点)の5段階で評価してください。合計点で疲労の度合いを診断します。

- 〔自己診断疲労度チェックリスト〕

- □ 微熱がある

- ● 思考力が低下している

- □ 疲れた感じ、だるい感じがある

- ● よく眠れない

- □ ちょっとした運動や作業でもすごく疲れる

- ● 憂鬱な気分になる

- □ 筋肉痛がある

- ● 自分の体調に不安がある

- ● 働く意欲が起きない

- ● ちょっとしたことが思い出せない

- □ このごろ体に力が入らない

- □ リンパ節が腫れている

- ● まぶしくて目がくらむ

- □ 頭痛、頭重感がある

- ● ぼーっとすることがある

- □ 一晩寝ても疲れがとれない

- ● 集中力が低下している

- □ のどの痛みがある

- ● どうしても寝すぎる

- □ 関節が痛む

〔診断結果〕

1. □+● ...... 総合評価

・安全ゾーン(男性/0~16点 女性/0~19点)

全般的な疲れはあまりないようです。この状態を維持するように心がけましょう。

・要注意ゾーン(男性/17~22点 女性/20~28点)

少し疲れがみられます。身体的評価、精神的評価を見てみましょう。

・危険ゾーン(男性/23点以上 女性/29点以上)

かなり疲れがたまっているようです。身体的評価、精神的評価を見るとともに、長く続くようでしたら医師と相談しましょう。

2. □ ...... 身体的評価

・安全ゾーン(男性/0~7点 女性/0~8点)

身体的な疲れはあまりないようです。この状態を維持するように心がけましょう。

・要注意ゾーン(男性/8~11点 女性/9~13点)

少し体がお疲れのようです。休息を取って回復に努めましょう。

・危険ゾーン(男性/12点以上 女性/14点以上)

この状態が1カ月以上続いているのなら要注意。半年以上続く場合は何らかの病気である可能性が高いと思われます。医師と相談しましょう。

3. ● ...... 精神的評価

・安全ゾーン(男性/0~9点 女性/0~10点)

精神的な疲れはあまりないようです。この状態を維持するように心がけましょう。

・要注意ゾーン(男性/10~12点 女性/11~15点)

少し精神的な疲れがみられます。心のリフレッシュやリラックスを心がけましょう。

・危険ゾーン(男性/13点以上 女性/16点以上)

疲れに伴う精神症状が強く認められます。長く続くようでしたら専門医と相談しましょう。

出典:文部科学省『生活者ニーズ対応研究』 疲労および疲労感の分子・神経メカニ ズムの解明とその防御に関する研究報告書より抜粋 『慢性疲労症候群に対する治療法の確立』倉恒弘彦著

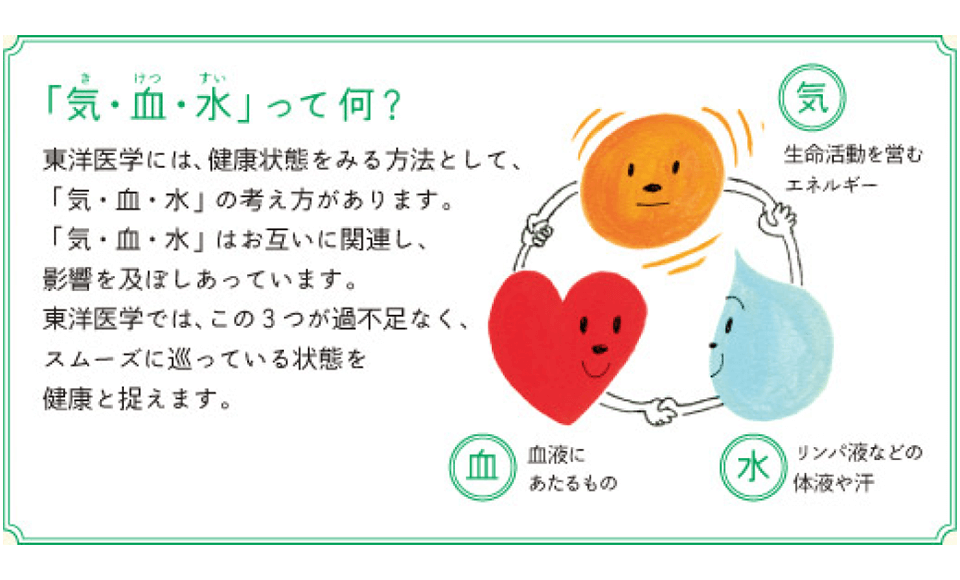

気血水を整えて疲労を改善

病名が明確についた病気を治す西洋医学に対し、自覚症状をもとに治療を行うのが東洋医学。はっきりした原因のない「疲労」も異常としてとらえ、治療対象になります。

東洋医学では、「血」と「水」をコントロールする「気」が足りなくなることで必要な栄養が全身に行き渡らず、疲労が生じると考えます。この場合、「気」を強め、「血」を補う漢方薬などを使って気血水のバランスを整える治療を行います。

疲労回復におすすめの漢方薬・生薬4選

疲労回復に役立つ漢方薬と生薬を紹介します。漢方薬は漢方薬局やドラッグストア、ネット通販などでも購入可能。生薬も薬局などで手に入りますが、手軽にドリンクやエキス粉末などでとり入れる方法もあります。

漢方薬:柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

「気」をめぐらせる作用をもち、体の熱を冷まして心を落ち着かせます。ストレスによる精神疲労を和らげます。

漢方薬:帰脾湯(きひとう)

足りない「血(けつ)」を増やして脾(ひ)の働きを養い、神経の疲れを癒やします。「帰脾湯」に含まれる龍眼肉(りゅうがんにく)には気血を養い精神を落ち着かせる効果があり、お茶に入れるのもおすすめです。

生薬:高麗人参(こうらいにんじん)

朝鮮人参とも呼ばれる生薬で、サムゲタンなどの料理に使われます。滋養強壮、疲労回復、抗ストレスの働きがありますが、カフェイン的な作用もあるため、エキスでとるなら薄めのものを選ぶとよいでしょう。

生薬:黄耆(おうぎ)

マメ科の「キバナオウギ」または「ナイモウオウギ」の根を乾燥させたもので、人参と並んで滋養強壮に有効な生薬です。栄養ドリンクや、疲労回復に役立つ漢方薬に用いられていますが、スープの材料にもおすすめです。

東洋医学では「薬食同源」という言葉があります。これは「食と薬の源は同じ」という意味で、バランスの良い食生活は病気の予防、治療になると考えられています。漢方と同様に体質に合わせた食材をとり入れて、心身の健康をめざしていきたいですね。

この方にお話を伺いました

料理研究家、管理栄養士、国際中医医師、国際中医薬膳管理師 植木 もも子 (うえき ももこ)

中医学や雑穀などを取り入れた、 美味しいだけでなく、体によい料理が評判。『からだを整える薬膳スープ』(マイナビ)、『薬膳・漢方食材&食べ合わせ手帖』(西東社)、『薬膳サラダ』(新星出版)、『薬膳ナムル』(家の光協会)他著書多数。