低気圧が近づいてきたときに頭痛やめまい、吐き気、むくみなどの症状を感じたことはありませんか? それは「低気圧不調」と呼ばれるものかもしれません。

診療所で現代医学と漢方を併用した診療を行っている橋口玲子先生に、不調の原因とメカニズム、そして予防法から対策、治し方まで教えてもらいました。

- 〔目次〕

- 低気圧不調とは

- 低気圧で不調になるのはなぜ? 原因とメカニズム

- 低気圧による不調の症状

- 低気圧不調の治し方と対策

- 低気圧による体調不良についてのQ&A

- 【春美さんの症状】低気圧にともなう頭痛やめまい

低気圧不調とは

気圧や気温、湿度などの急激な変化による不調は「気象病」と呼ばれています。その中でも気圧が崩れるときに起こる不調を低気圧不調といい、代表的な症状は、低気圧が近づいてきたときに起こるめまい、吐き気、嘔吐、頭痛などです。

関節リウマチや坐骨(ざこつ)神経痛などの痛みが悪化することも多く、これらは「天気痛」と呼ばれています。

いずれも雨の増える春の木の芽時から初夏、さらに梅雨から台風の季節にかけて悩まされる方が多くなります。

気象病については、下記の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

低気圧で不調になるのはなぜ? 原因とメカニズム

なぜ低気圧が近づくと不調が起こるのか、明確なメカニズムは明らかにはなっていませんが、内耳の不調が引き金ではないかと考えられています。

鼓膜の奥の中耳の中の圧力は、鼻腔から中耳に通っている耳管を通して外気圧と同じになるように調節されています。トンネル内や飛行機内で気圧が変化すると耳がふさがった感じがするのは、圧力の調整がうまくいっていないためです。

この調整力には個人差があり、耳抜きをするとすぐよくなる人から、飛行機に乗ると航空中耳炎になってしまう人までいます。

内耳は中耳の奥にある器官で、平衡感覚を司る三半規管と、音を伝える蝸牛(かぎゅう)からできており、どちらも内部はリンパ液で満たされています。

リンパ液内の圧力や粘性は気圧や外耳道内の温度の影響を受けるため、その変化に内耳が敏感に反応する人が気象病を起こしやすいと考えられます。

また、内耳はセンサーのような役割をしていて、気圧の変化をキャッチすると、それを自律神経に伝えます。すると交感神経が優位になり過ぎ、自律神経のバランスが崩れ、頭痛をはじめとした、さまざまな不調が起こると考えられています。

吐き気は内臓の自律神経も刺激するので、内耳の不調には自律神経失調がセットになって症状が重くなると考えられています。

低気圧による不調の症状

低気圧不調の代表的な症状についてご紹介します。

頭痛

低気圧不調による頭痛は、主にこめかみがズキンズキンと脈打つように痛くなる片頭痛です。低気圧がまだ遠くにあるときから、けだるさや生あくびが出たりする予兆を感じる人がいます。その後、人によっては目がチカチカしたりする前兆が起こり、片頭痛発作に至ります。

また、天気が悪くなると、頭に何かがかぶさっているような重い痛みを感じる人もいます。交感神経が活発であるべき日中にも副交感神経が優位な状態が続くと、こういう症状が起こりやすくなります。

立ち上がったときに目の前が暗くなる立ちくらみや、動悸を合併しているケースも多く見られます。

下記の記事では、頭痛のタイプ診断と詳しい対処法について解説しています。あわせてご覧ください。

吐き気・嘔吐

低気圧によって内耳が刺激され、自律神経のバランスが乱れると、さまざまな症状につながります。吐き気や嘔吐もその1つで、めまいが伴うこともあります。

めまい

内耳には、三半規管が感じた情報を脳に伝える前庭(ぜんてい)神経があります。低気圧による不調が起きやすい人は、この前庭神経が刺激されてめまいが起こると考えられています。

予兆として、気圧が下がる前に何となくだるい、生あくびが出る、ふわふわするようなめまいなどの不調を感じることが多くあります。

めまいは「回転性めまい」と「浮動性めまい」の2種類に大きく分けられます。

「回転性めまい」は気圧ともっとも関係が強いとされるめまいで、自分は動いていないのに、周囲がぐるぐる回っているように感じます。

「浮動性めまい」はふわふわと浮遊感を感じるのが特徴。まっすぐ歩けないなどの症状があり、ストレスや疲労などの原因に加え、低気圧によっても起こることがあります。

眠気

自律神経には活動時に働く交感神経と、休息・リラックスするときに働く副交感神経があります。気圧の変化によって交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、日中の眠気や朝の起きづらさが引き起こされることがあります。

頭痛と眠気がセットで起こる場合も多く見られます。

だるさ・倦怠感

だるさ、倦怠感とは、体が重くて力が入らない、何もする気が起きない、疲れがとれないなどの症状です。低気圧不調では多くみられ、これも夜間の副交感神経優位な状態が起床後も交感神経優位な状態に切り替わらないために起こると考えられます。

むくみ

気圧が下がって体表の血管やリンパ管が拡張すると、皮下組織に血液やリンパ液の水分が漏れ出し、むくみを引き起こすことがあります。

喘息の悪化

喘息の症状を持つ人は、空気の通り道である気道が敏感になっています。そして、気圧が低くなることも気道過敏性を刺激する原因の一つであるため、患者さんによっては喘息が悪化しやすいとされています。

また、気圧が下がると耳の奥にある内耳が敏感に反応し、自律神経が乱れて喘息発作を誘発しやすいともいわれています。

関節リウマチや坐骨神経痛などの痛み

漢方では、低気圧不調による痛みには余計な水分(漢方用語では「湿」)が関わっていると考えます。「湿」が「気」の通り道である「経絡」を塞ぐことで起こる痛みのことを、漢方では「湿痺(しっぴ)」と呼びます。湿痺は温めると改善することが多くあります。

低気圧不調の治し方と対策

セルフケアで自律神経系のバランスを崩れにくくすると、低気圧不調の症状の悪化が防げます。そのための対策とケア方法をご紹介します。

薬や漢方を活用する

低気圧不調によるめまい、吐き気には、漢方薬の「五苓散(ごれいさん)」がよく用いられます。五苓散には体内の余計な水分の排泄を促す作用があり、胃腸炎やむくみに処方されますが、内耳内のリンパ浮腫の改善のために気象病やメニエール病などでも用いられています。

気象病では、症状が激しくなる前にのみ始めると効果的です。

片頭痛ではないが、頭に何かかぶさっているような重い痛みがあり、立ち上がったときに目の前が暗くなる立ち眩みや動悸を合併しているようなケースでは「苓桂朮甘湯(りょうけいじゅっかんとう)」という漢方薬がよく用いられます。

関節リウマチや坐骨神経痛の悪化などの天気痛と呼ばれる痛みには、温めて痛みを緩和する漢方薬が病状によっていくつかあります。漢方に詳しい医師にご相談ください。

片頭痛には片頭痛専用の頭痛薬があります。市販はされておらず医師の処方が必要です。一般的な頭痛薬は片頭痛には効かないので、「片頭痛かな」と思ったら医療機関の受診をおすすめします。ちなみに片頭痛の相談は脳神経外科ではなく神経内科が担当です。

症状を和らげるツボを押す

不安や緊張を抑える「百会(ひゃくえ)」

不安や緊張は自律神経の不調を招きます。鼻から頭頂部へ垂直に伸ばした線と左右の耳の上端を結んだ線が交差するところにある「百会」を押すことで、和らげることができます。

指の腹でゆっくり押しましょう。

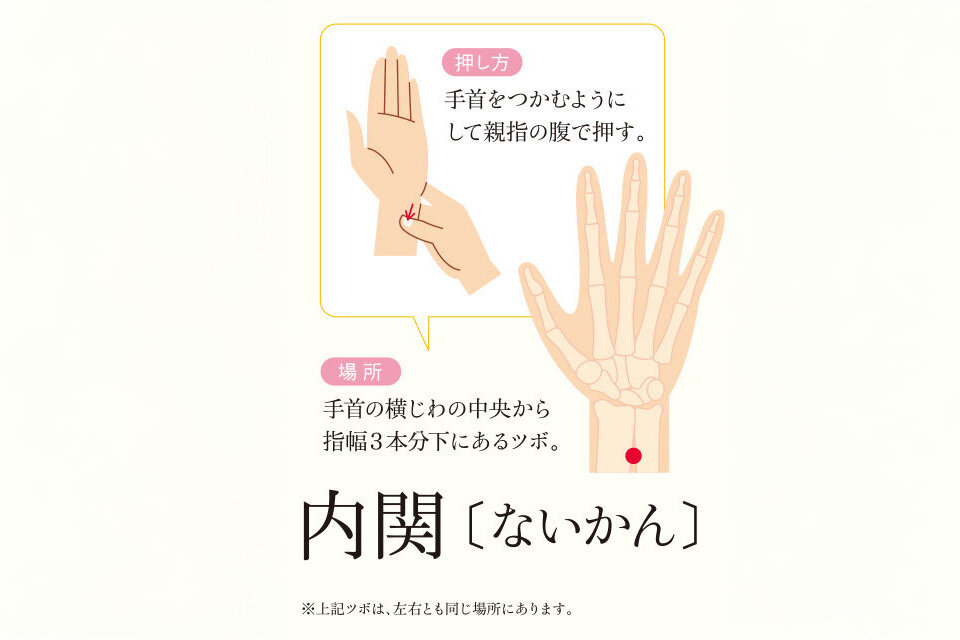

吐き気や胃のむかつきを押さえる「内関(ないかん)」

手首の横紋から指3本ほど肘に向かった位置で、グーを握ったときに浮かび上がる手首内側の2本の腱の間にあるツボです。

頭痛やストレスなどを改善する「合谷(ごうこく)」

親指と人差し指のつけ根にあるツボで、頭痛やストレスのほかに冷え性(冷え症)からくる肩こりも改善します。反対側の手の親指をツボに、残りの四本指を手のひらに当て、5秒ほど押さえたらゆっくり離します。

低気圧不調を改善する食べ物・飲み物

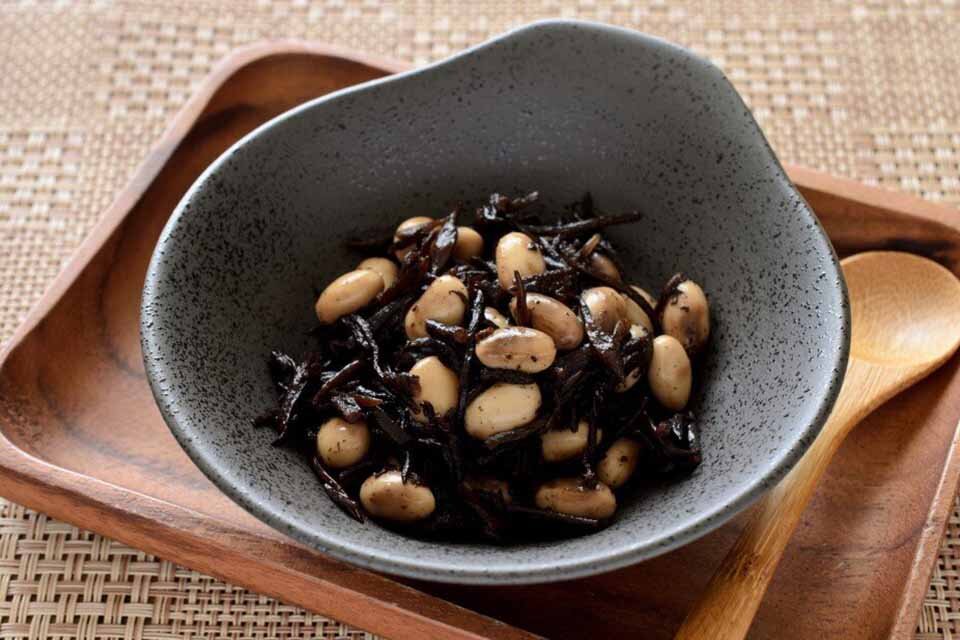

豆類・海藻類で食事からも水分調整

薬膳の考えを活かして、体に余計な水分がたまるのを防ぐ食材を、日常的に取り入れるのも効果的です。その代表食材が、大豆や小豆、緑豆などの豆類と、こんぶやわかめ、ひじきなどの海藻類です。

むくみやすい、尿が出にくい、関節がはれて痛みやすい、胃にポチャポチャ水がたまった感じがするなどの症状が気になる場合は、これらの食材を日常的にとってみてください。

豆類や海藻類は食物繊維が多く低カロリーなので、体重が増えやすいタイプの方にもおすすめ。大豆とひじきの煮物など、常備菜をつくっておくといいですね。

ペパーミント×緑茶の水出しブレンドティーでリラックス

精神的な緊張をゆるめるセルフケアでおすすめなのが、ペパーミント×緑茶の水出しブレンドティー。

緑茶を水出しで淹れるとカフェインやカテキンは減り、リラックス作用のあるアミノ酸のテアニンが増えます。これにドライハーブのペパーミントをプラスするのがポイント。ペパーミントの主成分・メントールには強いリフレッシュ作用もあります。

ドライハーブの水出しの場合はメントールがマイルドになるので、仕事で疲れた後のリラックスにも向くブレンドティーです。

- 〔ペパーミント×緑茶の水出しブレンドティーのつくり方〕

- ティーポットに、煎茶(深蒸し茶がおすすめ)とペパーミント(ドライ)をティースプーン半杯くらいずつ入れる。

- マグカップ1杯分の常温の水を注ぎ、15~20分置いて風味を出す。

※ 温かいお茶が飲みたい場合は、水出ししたものをマグカップ(耐熱)にうつし、電子レンジで温めてください。

暑い季節はこれをたっぷりつくって、冷蔵庫で冷やしておくのがおすすめ。1.5リットルの水に対して、煎茶とペパーミントをそれぞれティースプーン2杯ずつ入れ、1~2時間置いて抽出してください。風味が出たら一度混ぜ、茶葉が沈んだら濾して、麦茶用のガラスポットなどに入れて保管しましょう。

生活習慣の見直し

気圧の変化で乱れがちな自律神経は、規則正しい生活習慣を送ることで整えやすくなります。

まずは早寝早起きで睡眠を十分とり、朝起きたらすぐにカーテンを開けましょう。太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、自律神経のバランスが整いやすくなります。

朝食をしっかり食べることを習慣化するだけでも、副交感神経から交感神経への切り替わりがよくなります。朝食に炭水化物だけでなくタンパク質と食物繊維をとると血糖値の上昇が緩やかになり、この現象は昼食後、夕食後にも効果が続くので、おにぎりやパンだけでなく卵、納豆、乳製品、具だくさんの味噌汁やスープをとることを心がけましょう。

また、ストレスを溜めすぎないことも大切なポイント。低気圧不調に悩む方の中にはいつも天気予報が気になり、低気圧が現れると「くるぞ、くるぞ」と身構えてしまう人がいます。辛い経験からそうなるのは理解できますが、身構えは精神的な緊張なので疲労や憂鬱な気分につながります。

身構えていると不快な症状に気が付きやすくなり、症状をより重く感じてしまうことにもなります。「天気はじきに変わるから大丈夫」という楽天的な受け止め方も必要でしょう。

適度な運動

適度な運動は血流を促進します。血流を良くすると自律神経のバランスが整いやすくなり、自律神経が適切に働くようになれば血流を健やかな状態に保つという好循環につながります。

おすすめはゆっくり深い呼吸ができる有酸素運動。ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、自分が心地よく続けられるものを選びましょう。1回につき20~30分程度を、できるだけ毎日行うとよいでしょう。

運動後に得られる爽快感も心身の健康を促進します。

エスカレーターやエレベーターを使わずに階段を上り下りするだけでも運動になるので、日常生活の中でできるちょっとした運動を習慣にしましょう。

また、平衡感覚もある程度は鍛えることができます。日頃から頭と体を動かすラジオ体操やダンスをするといいでしょう。

低気圧による体調不良についてのQ&A

低気圧不調について多く寄せられる質問についてお答えします。

低気圧で体調不良になりやすい人は?

低気圧不調の感じ方には男女差があり、どちらかというと女性に多く見られます。月経周期や更年期に伴うホルモンバランスの変化によって、気象の影響を受けやすいためだと考えられています。

また、低気圧不調は内耳と関連があり、乗り物酔いをしやすい人は内耳が敏感です。そのため、乗り物酔いしやすい人も低気圧不調を起こしやすいといえるでしょう。

下記に多く当てはまる方は、天候の影響を受けやすい体質だと考えられます。

- 晴れた日と雨の日では体調が異なる

- 雨が降りそうなのがわかる

- 耳鳴りやめまいが起こりやすい

- 乗り物酔いをしやすい

- 季節の変わり目に体調を崩しやすい

- 冷え性だ

- ストレスが多い

- 天候によって気分の浮き沈みがある

- 大きなケガをしたことがある

低気圧による頭痛にはコーヒーが効く?

低気圧不調が原因で起こる片頭痛は、脳血管が収縮・拡張し、周辺の神経が刺激されることで起こります。コーヒーに含まれるカフェインには血管を収縮させる働きがあり、血管拡張を抑制するため、片頭痛に有効と考えられています。

ただし、普段からカフェインをとっていると片頭痛は起こりやすくなります。コーヒーだけでなく、チョコレートや緑茶、紅茶などにもカフェインは含まれているので、片頭痛持ちの人は普段から控えましょう。片頭痛発作時もカフェインに頼るより、片頭痛専用の頭痛薬を服用することがおすすめです。

【春美さんの症状】低気圧にともなう頭痛やめまい

低気圧による体調不良に悩まされている、春美さんのケースについてご紹介します。

春美さんは天気が崩れる前などに、吐き気を伴うめまいと頭痛を繰り返していました。こめかみがズキンズキンと脈打つように痛む典型的な片頭痛で、低気圧が近づいたときと月経直前に起こることが多くありました。

また、頭が締め付けられるような頭痛も合併。これは緊張型頭痛に多い症状で、春美さんは介護という仕事柄、肩こりがひどく、それが原因と考えられます。

- 〔春美さんの症状〕

- 吐き気をともなうめまいや、こめかみが脈打つような頭痛を繰り返す。

- めまいや頭痛は、低気圧が近づいているときや生理直前に多い。

- 肩こりがひどいときには、頭全体が締めつけられるような頭痛も起こる。

- 足がむくみやすく、夕方以降はふくらはぎがパンパンに。

- 月経前は特にむくみやすく、体重が2㎏くらい増える。

むくみの原因の1つは春美さんの体質でした。春美さんは色白でややぽっちゃり型(身長160㎝、体重60kg)。漢方ではこのような体型は、余計な水分(水湿)がたまりやすい体質であると考えられています。

水湿は頭痛にも関係し、むくみとともに、低気圧の接近や黄体期(排卵の後から次回の生理までの2週間程度)に悪化しやすいといわれています。

便秘がちという春美さんには、便から余計な水分を排泄し、足のむくみを改善する漢方薬を処方しました。めまいや片頭痛が起こりそうなときには、水湿を取り除く別の漢方薬を追加して飲んでもらうことにしました。

さらに、片頭痛発作が起こったときには、片頭痛専用の頭痛薬も服用してもらっています。

また、春美さんには、漢方薬の服用とあわせて、セルフケアを勧めました。特に、肩こりからくる緊張型頭痛は片頭痛と異なり特効薬はないので、鎮痛剤頼りにならないよう、普段から肩回しや伸びなどのストレッチを心がけてもらっています。

この方にお話を伺いました

緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。