「朝起きられない」「気づいたら二度寝してしまっていた」などの「朝起き不良」の原因と対策を緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を行っている橋口先生に伺いました。

朝起きられない原因は?

睡眠不足

睡眠に関する悩みをもつ方は多いですが、日本人は「不眠」より「寝不足」状態の人が圧倒的に多いことをご存知ですか? 理想の睡眠時間は8時間強ですが、「大人は6時間ぐらい寝れば足りる」と思い込んでいる方も多くいらっしゃいます。そもそも睡眠時間が足りていないので、朝起きられなくて当然です。

睡眠不足が続くと、日中に不足分を補おうとするので、電車での移動中や会議中、授業中などに寝てしまったり、夕食後にたまらないほど眠くなって寝てしまったりします。本来、睡眠は自由自在ではなく、体内時計によって寝やすさの波があるものなので、「いつでもどこでもすぐに寝られます!」という方は睡眠不足です。

睡眠の質

てきぱきと効率を重視して行動する方や勤勉で真面目な方は、脳が覚醒モードになりやすく、常に交感神経が優位になりがちです。脳が覚醒モードになりやすいので、短時間睡眠でも頑張れてしまいますが、睡眠負債は溜まっていきます。

このタイプの方は、常に交感神経が優位になりがちなので、血糖値、中性脂肪値、血圧、内臓脂肪、体重が増加しやすく、メタボリックシンドロームになりやすい傾向にあります。

覚醒中枢と空腹中枢はイコールなので、夜起きているときに「つい何かを食べたくなる」ことも。不眠をともなうメンタル不調の方にも同じ傾向が見られますが、どうしても寝る前に何か食べたくなったときには、カモミールミルクティーをおすすめしています。ほどよい甘みもあるのと牛乳の満足感もあるので、お菓子を食べるのを防ぐのによいと思います。

概日リズム障害

「朝は起きられず、ムリに起きようとすると吐き気がする」という方は、体内時計が後ろにずれてしまうことで起こる睡眠障害「概日リズム障害」の可能性があります。

朝起きられない「概日リズム障害」とは?

多くの人の体内時計は24時間10分。そのため、自由に寝起きしていると毎日10分、1週間で1時間、1カ月で4時間くらい実際の時間と体内時計にずれが生じます。

明け方はもっとも眠気が高まる時刻なので、宵っ張りの朝寝坊生活では午前3~4時頃寝て昼過ぎに起きるパターンで固定されることが多いのです。

この概日リズム障害、家にこもっていて日中のルーチンワークがないと、誰でも陥る可能性があります。この状態で無理やり6~7時に起きようとしても深いノンレム睡眠中は朦朧として起きられません。

何とか起きても活動時の交感神経優勢な状態へスムーズに切り替わりにくいため、吐き気、めまい、頭重など気分が悪くなってしまいます。

概日リズム障害の症例

新型ウイルス感染症に伴う1回目の緊急事態宣言解除の直前に受診した40代女性Aさん。4月の転職直後から自宅勤務になっていました。

もともと寝つきが悪く入眠時刻がどんどん後ろにずれて、受診時には明け方まで眠れず昼過ぎまで起きられない状態でした。Aさんの概日リズム障害は長期化しているわけではなく体調や精神状態にも問題がなかったので、以下でも紹介しているような生活指導で治療することにしました。

「朝起きられない」への対策

自分なりの睡眠リズムを整える

毎日8時間強寝るのは難しいという場合のリズムの整え方として、例えば、平日は睡眠時間を7~7時間半に(目覚ましで起きられて、少し寝不足という状態なので寝つきも悪くなりにくい)。そして、休日は平日より2~3時間長く寝て、睡眠不足を取り戻す。起きる時間は変えず、まだ眠い場合は、朝食もしくは昼食の後に体内時計的に寝やすいタイミングがくるので、そこで睡眠1サイクル分(1.5時間ぐらい)寝るようにするとよいでしょう。

リズムを整えるには、15時以降にうたた寝をしないことも大切です。夕方~夕食時も眠気が高まる時間帯ですが、ここで寝てしまうと寝つきが悪くなるので、休日は早い時間に平日の睡眠不足分を補い、午後に外出などの予定を入れるのがおすすめです。

タバコ・カフェインを減らす

カフェインの覚醒作用は5~6時間続くため、夕方以降はコーヒー、栄養ドリンク、チョコレートなどを控えましょう。脳が覚醒モードになりやすい方には、コーヒー、チョコレートを好きな方が多く、「もうひと頑張り」といったときに無意識にカフェインを含むものを選びがちです。こういった自分の行動のクセに気づいて、夕方以降はコーヒーをリフレッシュ効果のあるハーブティーなどで置き換えたりしてみてください。お茶パックなどにお好みのドライハーブを詰めてストックしておいて、すぐに飲めるようにしておくのもよいでしょう。

呼吸やストレッチで体をリラックスモードに

体の自動調整機能のうち自分の意思で変えられるのが呼吸です。ゆっくり長く息を吐くのを繰り返すだけでも交感神経の活性が静まり自律神経を整えられます。車や電車の移動中でもできるので実践してみてください。

また、軽いストレッチの習慣もリラックスにはおすすめです。座り作業中でも30分に1回ぐらいは、立ち上がって腰を伸ばしたり肩を回して肩甲骨を動かしたりして緊張をゆるめてください。

脳と体をバランスよく疲れさせて寝つきやすく

運動ばかりしても意外と、「あんなに動いたのに寝られない」ときがあったり、逆にデスクワークの方は脳ばかり疲れてしまって「疲れているのに眠りが浅い」といったことが起きたりします。自分の日常にどこが足りなくて何を組み込むのがよいかを考えて、" 日常生活エクササイズ " をしてみると、寝つきや睡眠の質がよくなります。

疲れているほど、休日はダラダラ過ごしたくなりますが、連休などでそれが続くと睡眠の質は低下します。普段できない料理や運動など、やったことのないことをしてみたり、行ったことのない場所に行ってみたりする日もつくれるとよいでしょう。

スマホとの付き合い方を見直す

スマホを見ているとき、新しい情報に触れる事やブルーライトの影響で交感神経が活性化されます。寝る前にスマホを見ると、せっかくのリラックス時間のつもりが、寝つきを悪くしてしまいます。スマホを見る時間は早めの時間帯に設定して、できれば寝床にスマホなどの情報機器は持ち込まないようにしましょう。

夕食後眠くなったら布団で寝る

夕食後眠くなって我慢できない場合は、早い時刻でもうたた寝ではなく布団で寝てしまいましょう。

明け方に二度寝しない

明け方に目覚めたら、寝不足でもそのまま起きてみましょう。

起床後は光に当たる

体内時計は光でリセットされるので、起床直後にカーテンを開けて明るい光に当たるのはとても重要です。

柑橘系の香りで目を覚ます

シャキッと目を覚ますのに、ローズマリーやグレープフルーツ、レモンなどの柑橘系の香りを使うのもおすすめです。

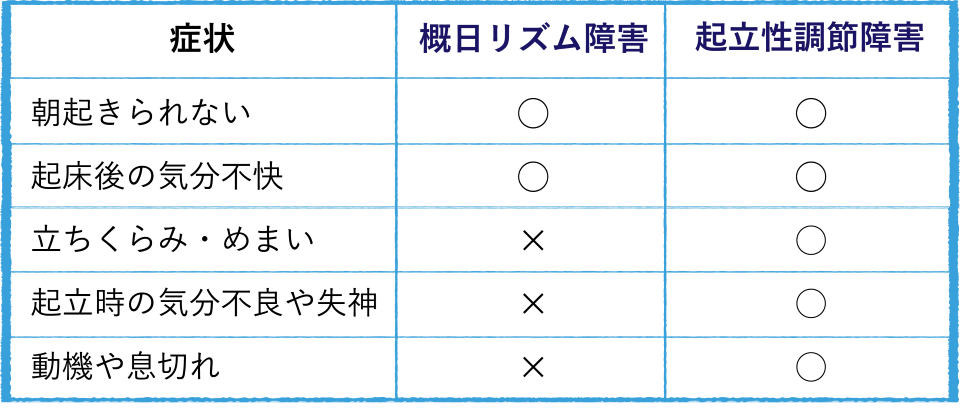

概日リズム障害と間違えやすい「起立性調節障害」

概日リズム障害と勘違いされやすい病気に「起立性調節障害」があります。思春期に多い起立性調節障害は、起立時や立ちっぱなしのときに血圧が下がって気を失ったり動悸がしたりする循環器系の自律神経失調症です。朝起き不良を伴うことが多いため、概日リズム障害と間違えられることがありますが、全く違うものです。

思春期には性ホルモンの分泌が盛んになり急激な身長の伸びなどが起こります。そのため起立性調節障害が起きやすいと考えられていますが、個人差が大きい病気です。

背が高くて華奢、食が細くて長い睡眠を必要とするロングスリーパーに多いようです。このタイプの人、特に女性では20代になっても起立性調節障害が続く場合もあります。

この方にお話を伺いました

緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティーやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。