お酒を飲むと気分が高揚し、つい飲み過ぎてしまうことも。その翌日は二日酔いのあまりのつらさに激しく後悔...... そんな経験はありませんか? 二日酔いに悩まされないための予防法や対処法を知って、お酒ともっとスマートに付き合っていきましょう。

- 〔目次〕

- 二日酔いは「お酒の飲み過ぎ」が原因

- 東洋医学では「脾」「腎」「肝」がアルコールの代謝に大切

- シーン別! 二日酔いにならないための対策

- 二日酔いになってしまった場合の対処法

- 二日酔いに悩まされないために

二日酔いは「お酒の飲み過ぎ」が原因

頭痛や吐き気、喉の渇き、胃もたれ、胸焼け、下痢、むくみなどの症状をもたらす二日酔い。その原因は、お酒の飲み過ぎです。なぜつらい症状が起こるのか、そのメカニズムは明らかになっていませんが、お酒を飲むことで生じる以下のような要因が、複合的に作用していると考えられています。

- 〔二日酔いを引き起こす9つの要因〕

- ホルモン異常による脱水や低血糖

- アルコールの分解で生じる「アセトアルデヒド」の影響

- 離脱症状

- 体内の酸性とアルカリ性のバランスの変化

- 電解質の異常

- 睡眠や生体リズムの乱れ

- 炎症反応

- 胃腸障害

- お酒に含まれる不純物

「お酒の飲み過ぎ」は肝臓にも悪影響

「お酒を飲む人は休肝日を設けるとよい」とよくいわれますが、これはお酒を飲むことで負担がかかる肝臓を休ませようというもの。

肝臓はアルコールの分解と解毒を行う臓器。過度の飲酒は、肝臓で多量のアセドアルデヒドを生じさせて二日酔いの原因になるだけでなく、脂肪肝や肝炎、肝繊維症、肝硬変、肝臓がんといった肝障害につながります。

「年齢を重ねるとアルコールに弱くなる」は本当

アルコールの処理能力は人によって異なりますが、年齢を重ねると肝機能や東洋医学でいう「脾(ひ)」「腎(じん)」の働きが低下したり、体内の水分量が少なくなったりするため、二日酔いになりやすくなります。

東洋医学では「脾」「腎」「肝」がアルコールの代謝に大切

必要なものを補うことと、余計なものを取り除くことを重視する東洋医学では、お酒の代謝には五臓のうち「脾」「腎」「肝」が大切だと考えます。体内に入った食べ物や飲み物は、「脾」で消化・吸収が行われ、過剰な水分などは「腎」によって体の外に排出されます。「肝」もデトックスに関与します。

しかし、お酒の飲み過ぎで「脾」「腎」「肝」の許容量を超えると、その働きが阻害されて必要な栄養が摂取できなくなるだけでなく、本来不要であるはずのものが体内に残り、体調不良の原因に。さらにお酒の飲み過ぎによって体内の「水」のバランスが乱れると、排出されるはずの「水」が停滞して「水毒」の状態になり、体にむくみが生じます。また、体内に残される老廃物を「酒毒(しゅどく)」と呼び、二日酔いも酒毒によって起こると考えます。

シーン別! 二日酔いにならないための対策

二日酔いをできるだけ避けるために、飲酒前から翌朝までに心がけておくとよいことがあります。コツをつかんで上手にお酒を楽しみましょう。

お酒を飲む前の対策 → 温かいものを口にする

空腹の状態でお酒を飲むと、胃腸に刺激を与えてしまったり、血中のアルコール濃度が急激に高まったりします。飲酒前には温かい飲み物を口にしておくとよいでしょう。とはいえ、仕事帰りの飲み会など、温かいものを用意するのが難しい場合もあります。その場合は無理をせず、おつまみやお酒の選び方、飲み方を工夫してみてください。

お酒を飲んでいるときの対策① → お酒の合間に水を飲む

アルコールは体内で分解されるときに水分を必要とするため、脱水症状を起こしやすくなります。お酒と同じペースで水を飲むとよいでしょう。

お酒を飲んでいるときの対策② → 二日酔いの予防に有効なものを食べる

枝豆

東洋医学では、大豆は「脾」を養い、胃腸の機能を助けると共に、余分な水分の排出を促すとされます。飲み始めの早い時間帯に食べておくとよいでしょう。

白菜や大豆もやし

漬物やナムルなどとしておつまみにもよく使われる食材で、水分代謝を促し、利尿効果があります。また、白菜には酒毒を排出する働きも期待できます。

タコやイカ、ホタテ、カキなどの魚介類

胃腸機能を高める働きに加え、肝機能をサポートします。

柑橘類や梅干し、酢の物など酸味のあるもの

酸味は「肝」を養い、解毒の働きをもつので、お酒を飲むときにおすすめです。ただし、汗など体からの水分排出を抑える作用もあるため、とりすぎはNGです。

梨、柿、りんごなどの果物

梨は酒毒を排出し、柿はアルコールを分解する酵素を持つだけでなく利尿効果もあります。また、アルコールによって体に余分な熱がたまりやすくなりますが、梨やりんごにはその熱を冷ます働きがあります。飲食店のメニューにはあまり登場しませんが、「家飲み」のときはデザートにしてみましょう。

小豆(あんこを使ったデザートなど)

利尿や解毒作用が強い食べ物です。デザートにあんこを使ったものを選ぶとよいでしょう。

お酒を飲んでから寝る前にできる対策 → 水分補給、ツボ押し

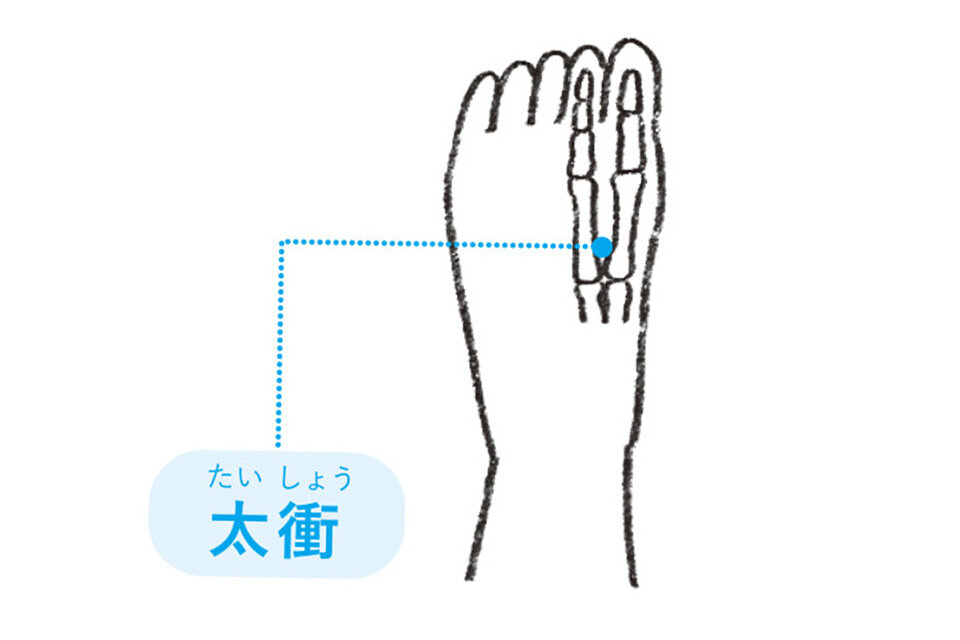

脱水症状を防ぐために十分な水分を摂取するとよいでしょう。また、「太衝(たいしょう)」「行間(こうかん)」といった肝機能を助けるツボを押すことも有効です。「太衝」は足の親指と人差し指の間の、骨と骨とが交わる指側のくぼみ、「行間」は足の親指と人差し指の間にあります。

「太衝」は指で押すようにし、「行間」はつまんで、ツンと痛みを感じるくらい刺激するとよいでしょう。なお、脱水症状や血圧の変化が気になる場合は、飲酒後の入浴を控えるか、シャワーで済ませるようにしてください。

飲んだ翌朝の対策 → 白湯・緑茶などで解毒と排出を

翌朝も、水分補給は欠かさないようにしましょう。酒毒を排出するための白湯、アルコールの分解を促す柑橘類のジュース、利尿作用のある緑茶、解毒の働きのあるコーヒーなどがおすすめです。

脱水症状がある場合はスポーツドリンクや経口補水液を飲むのもよいでしょう。韓国では二日酔いにハチミツ水を飲みますが、ハチミツには解毒作用があり、胃腸を保護する働きがあるからだと考えられます。食事では、もやしやハトムギ、豆類、海藻、シジミやアサリといった貝類をとり入れてみてください。

二日酔いになってしまった場合の対処法

1:安静にする

まずは安静にして休みましょう。二日酔いが和らいできたら、体の側面をさすったり伸ばしたりしてみてください。寝転がったまま行ってもOK。体の側面には「肝(かん)」の経絡(けいらく:「気・血・水」の通り道)と連携する「胆(たん)」の経絡があり、解毒に有効です。

2:市販薬や漢方薬でつらさを緩和

市販の胃腸薬や鎮痛薬などで、つらさを緩和するのもよいでしょう。漢方薬なら、胃痛や胃もたれに有効な「安中散(あんちゅうさん)」、胃腸の筋肉のけいれんを抑える「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」などがおすすめです。

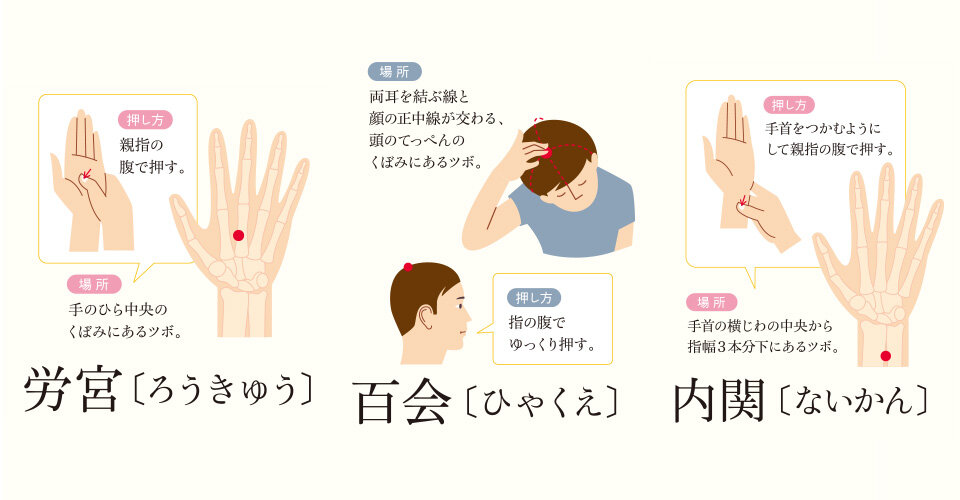

3:ツボを押す

つらい症状を抑えるツボを押しましょう。心地よいくらいの強さで、1日5、6回を目安に押します。気持ちがよければ1回押すだけでもOKです。

二日酔いに効果的なツボの詳細は、以下記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

4:味噌汁を飲む

味噌汁を飲むことで不足した水分と塩分を補うことができ、二日酔いに効果的といわれています。詳しい効果やおすすめの具材は以下記事で紹介しています。

また、味噌汁のほかに二日酔いに効く食べ物や飲み物を以下の記事で紹介しているのでぜひチェックしてみてください。

二日酔いに悩まされないために

二日酔いにならないためには、飲み過ぎないことが第一ですが、日頃からの体の備えも大切です。年齢によって体の機能は低下していきますので、過信せず、まずは自分の体をよく知ることに努めましょう。

さらに、飲み会などのお酒の場を楽しむことも、二日酔いの予防には有効です。楽しく飲んでいるときは「気」や「血」の巡りがよくなり、代謝が高まってアルコールの分解も早まります。お酒に強くない人は「飲み会はつまらない」と思ってしまうかもしれません。でも、知らない人とのおしゃべりや美味しい料理など、お酒以外の楽しみを見つけて、ぜひポジティブに飲み会を楽しんでみましょう!

この方にお話を伺いました

鍼灸師 国際中医専門員(国際中医師) 田中 友也 (たなか ともや)

兵庫県神戸市にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」で健康相談にのる。関西学院大学法学部卒業後、イスクラ中医薬研修塾にて中医薬を学び、北京中医薬大学などで研修。季節に合った健康法や食養生をつぶやくX(旧Twitter)が人気。日本中医薬研究会会員。著書は『不調ごとのセルフケア大全 おうち養生 基本の100』(KADOKAWA)など。