むくみの原因は部位によっても異なり、顔のむくみは「肺」が弱っている状態だと考えられます。解消するには体の中からのケアも効果的。顔マッサージやツボ、「肺」を鍛える対策をご紹介。ぜひ毎日の習慣に取り入れてむくみ予防に役立ててください。

塩分過多だけではない! 顔のむくみが起こる原因とは?

むくみとは皮下組織に余分な水分がたまってしまった状態のことを指します。東洋医学では体に「痰湿(たんしつ)」がたまっていると考え、塩分のとり過ぎや食べ過ぎ、水分のとり過ぎ、お酒の飲み過ぎ、運動不足、ホルモンバランスの乱れ、冷えによる血行不良が主な原因です。ただし顔のむくみにはこれ以外に特有の原因が考えられます。

顔のむくみは「肺」が弱っているサイン

手足よりも顔やまぶたのむくみが気になる人は、東洋医学では呼吸に関わる「肺(はい)」が弱っていると考えられます。

コロナ禍でのマスク生活や運動不足などによる心肺機能の低下も要因に。肺は、暑さにも寒さにも弱く、さらにデスクワークやスマホの使い過ぎなどに起因する姿勢の悪さにも影響を受けるので注意しましょう。

なお、むくみが起こるメカニズムは以下の記事で詳しく紹介しています。むくむ部位によって異なる原因が考えられるため、症状に合わせてケアをすると効果的です。ぜひチェックしてみてください。

朝の顔のむくみを解消するマッサージ3選&ツボ

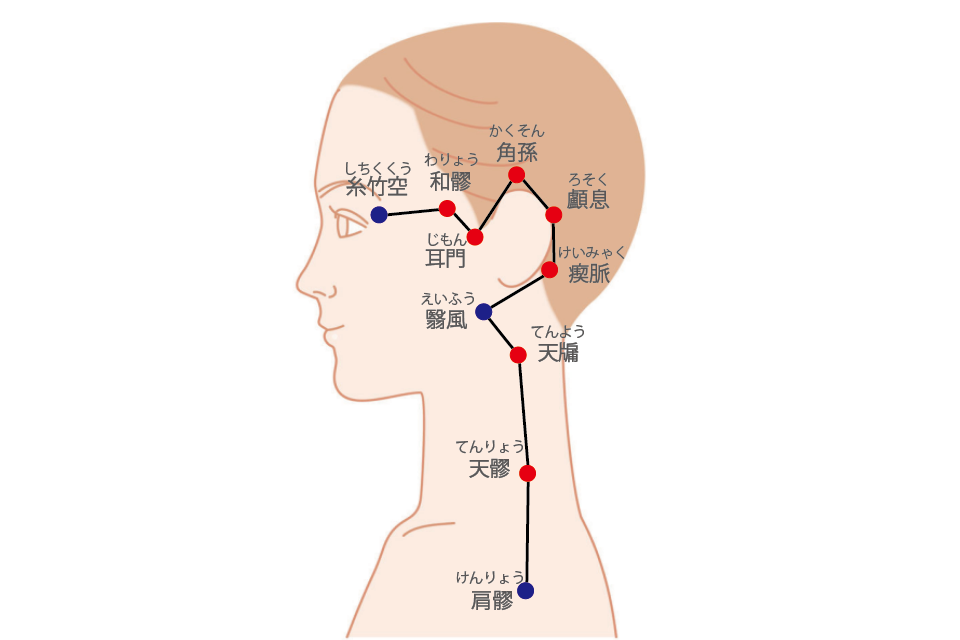

寝ている間は体をあまり動かさないのでどうしても水分が滞ります。顔のむくみを解消するには、顔の筋肉を動かす、目の周りにあるツボへの刺激が有効です。また、頭部や内臓に働きかける「三焦経(さんしょうけい)」の経絡(けいらく)や「肺」の経絡を意識したマッサージも行ってみましょう。ホットパックなどで顔を温めるのも巡りがよくなっておすすめです。

1:顔のむくみスッキリ! 3つのツボを刺激

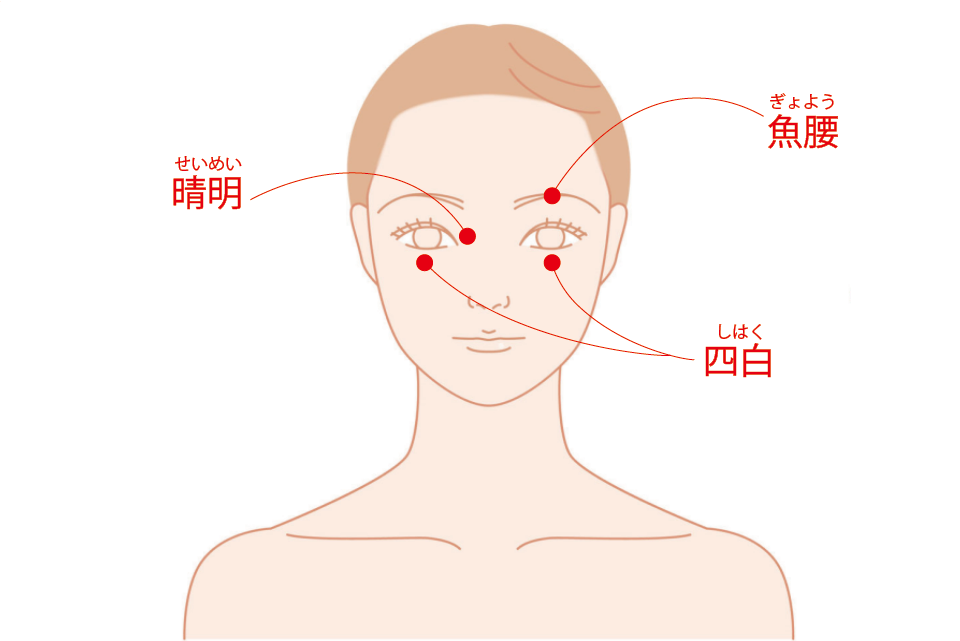

- 〔顔のむくみ解消におすすめのツボ〕

- 1. 魚腰(ぎょよう):黒目の上と眉毛を結ぶあたり

- 2. 睛明(せいめい):目頭の少し上にあるくぼんだ部分

- 3. 四白(しはく):黒目の下の頬骨より少し下のくぼんだ部分

指でツボを押すか、ホットタオルやホットアイマスクなどで温めます。時間がないときは両手をこすり合わせて温めた手のひらを当てるだけでもOKです。顔の皮膚はデリケートなので、強く押さないようにしましょう。

マッサージ1:顔の骨に沿ってやさしく指圧

目のまわりや鼻、頬骨など、顔を触って骨の縁に指を当て、そっと押してみましょう。

マッサージ2:こめかみ~耳の周辺を手のひらでほぐす

「三焦経」の経絡は耳の手前~上~後ろを通っています。手のひらの手首に近い部分を使って、こめかみから耳の上を通って耳の後ろまで、頭皮を動かすようにマッサージしましょう。後頭部も一緒にほぐすと、目の疲れの改善にもなります。

マッサージ3:鎖骨~腕~親指を流す

「肺」の経絡に沿って行うマッサージです。鎖骨を体の中心から腕の方に向かって指でさすり、そのまま親指に向かって腕まで流します。布団の中で横になったままでも行えます。

顔のむくみにおすすめの対策3選

顔のむくみに影響を与える「肺」はとてもデリケート。活性化を促すより、「鍛えて」むくみをすっきりさせましょう。

むくみ対策1:1日3回深呼吸

「肺」は使わないとどんどん弱ってしまうので、朝、昼、夜、1日3回でいいので、ゆっくりと大きく息を吸って吐く深呼吸で肺をしっかり伸縮させる時間を設けましょう。

むくみ対策2:軽い運動で汗をかく習慣を

「肺」を鍛えるのに適しているのが、少し息が上がるくらいの有酸素運動です。汗で余分な水分が排出されると同時に体も温まるため、湿気を嫌う「脾」や、冷えが苦手な「腎」にもいい影響があり、全身のむくみ解消にもつながります。

散歩や「その場足踏み」などの軽い運動を継続して行うようにしましょう。「その場足踏み」は5~10分間(できる人は1日2、3セット)行うのがおすすめ。まず始める前に軽くストレッチをし、太ももを腰と90度くらいになるまでしっかりと上げ、手も大きく振るようにしてください。ふらつく場合は、テーブルなどにつかまって行うと転倒防止になります。

むくみ対策3:秋冬は「白い食べ物」を積極的にとる

「肺」は乾燥に弱いため、空気が乾燥しやすい秋冬は、「肺」に潤いを与えるとされる白い食べ物(大根やゆり根、豆腐、白きくらげなど)をとるとよいでしょう。

なお、体のむくみ対策では水分代謝をサポートしたりむくみの原因となる「脾」「腎」の働きを助けたりする食べ物をとるのも効果的です。詳しくは以下の記事で解説しているので併せてチェックしてみてはいかがでしょうか。

この方にお話を伺いました

鍼灸師 国際中医専門員(国際中医師) 田中 友也 (たなか ともや)

兵庫県神戸市にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」で健康相談にのる。関西学院大学法学部卒業後、イスクラ中医薬研修塾にて中医薬を学び、北京中医薬大学などで研修。季節に合った健康法や食養生をつぶやくTwitterが人気。日本中医薬研究会会員。著書は『不調ごとのセルフケア大全 おうち養生 基本の100』(KADOKAWA)など。