古くから手作りのクロモジ揚枝の産地として知られる千葉県上総地区。

この地で里山の保全・整備活動を行う「きさらづ里山の会」副会長の柴崎則雄さんは、新たな資源としてクロモジに着目しています。

柴崎さんが、千葉大学の園芸学部准教授、高橋輝昌先生の協力を得て行っているクロモジの生育特性の研究について伺いました。

植栽でわかったクロモジ産業化の可能性

柴崎さんがクロモジの研究を行うきっかけは、「クロモジは挿し木で育つ」と聞いたこと。試したところ上手くいき「これは面白い!」と思ったそうです。

里山の所々に自生しているものの伐採後捨てていることをもったいないと感じていた柴崎さんは、クロモジについて調べてみることに。

すると、芳しい精油が採れること、その精油は「和の香り」として、アロマや森林業界でも有望な資源として注目されていることを知ったそう。

さらに、杉や檜を建材として活用するには半世紀程かかる中、クロモジは3年程で資源となること、株や地中の根からも新しい芽が出やすいので永続的に育成できるのではないかと考えたそうです。

これらから、植栽による産業化への可能性を感じたという柴崎さん。

しかし、クロモジ植栽に関する研究文献はほとんどなく、試行錯誤の繰り返しであったため、千葉大学にクロモジ苗木の生育特性の調査を依頼しました。

クロモジが育ちやすい環境とは?

通常クロモジは工芸品や楊枝の材料には太めの幹を、精油抽出には葉を多くつけた細かい枝を使うなど、用途によって使用する形状が異なります。

そこで、調査データを活用し、産業化するために効率の良い栽培方法を探しています。

まずは「日照条件の育成比較」をテーマに調査。高橋先生らと共に2017年3~5月にかけてクロモジの苗木を植栽し、計測・データ分析を継続しています。

この取り組みは、高橋先生により日本森林学会大会でも報告され、学会関係者から過去にない事例として注目を浴びているそうです。

日向と日陰で成長が異なる! 明らかになってきたクロモジの特徴

植栽3年で見えてきたことは、「日向」では枯死率がやや高くなるものの、幹が太く、苗木1本当たりの平均萌芽数は日陰の約2倍になること。

「日陰」では枯死率が低く幹が細長くなり、枝が長くなること。収穫時期や枝の太さにより精油の抽出量に違いが出る傾向もあるようでした。

庭木として育てる際は、半日陰~日陰に植え付けるのがおすすめです。

また、精油は葉を多くつけた細い枝の密度が高い個体ほど多く抽出できます。そのため、やがて枝になる芽の密度が高くなる条件を探っているそう。現時点では特定の条件は見られず、数年後の結果が期待されています。

さらに今後は、株の雄雌による精油抽出量の違い、収穫時期による香りや成分の違い、木の生育特製の法則性を編み出していくそうです。

持続的活用を目指して。クロモジがつくるウィンウィンのサイクル

クロモジの生育特性が明らかになり、里山でのクロモジ植栽が進めば、森林に人の手が入ることで山を守ることにもつながります。また、収穫したクロモジが里山の保全・整備の資金源にもなるという、ウィンウィンのサイクルが生まれます。

持続的にクロモジ資源を枯渇させず、産業として発展させるためにも、柴崎さんと高橋先生が行うクロモジ生育特性の研究、データの活用に今後も注目と期待が集まりそうです。

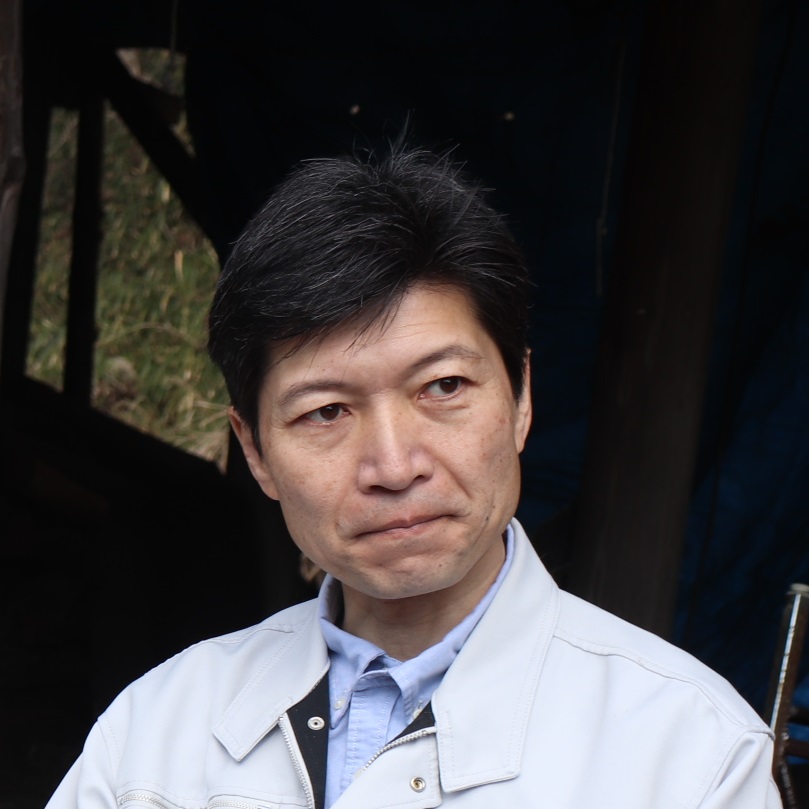

この方にお話を伺いました

きさらづ里山の会 柴崎 則雄 (しばさき のりお)

新エネルギーの研究の経歴を持ち、地元木更津にUターン後、精力的に里山活動を行う。

この方にお話を伺いました

千葉大学園芸学部緑地環境学科再生生態学研究室准教 高橋 輝昌 (たかはし てるまさ)

柴崎さんの熱意、クロモジの可能性に魅かれ研究に参画。森の物質循環がご専門。