大人の楽しみの一つ「お酒」。飲み過ぎは体に毒ですが、賢く飲めば「百薬の長」と言われています。

お酒にまつわる文化や歴史、健康効果を知り、日常を彩る「薬」として、上手につき合っていきましょう。

古くは「薬」だったお酒の歴史

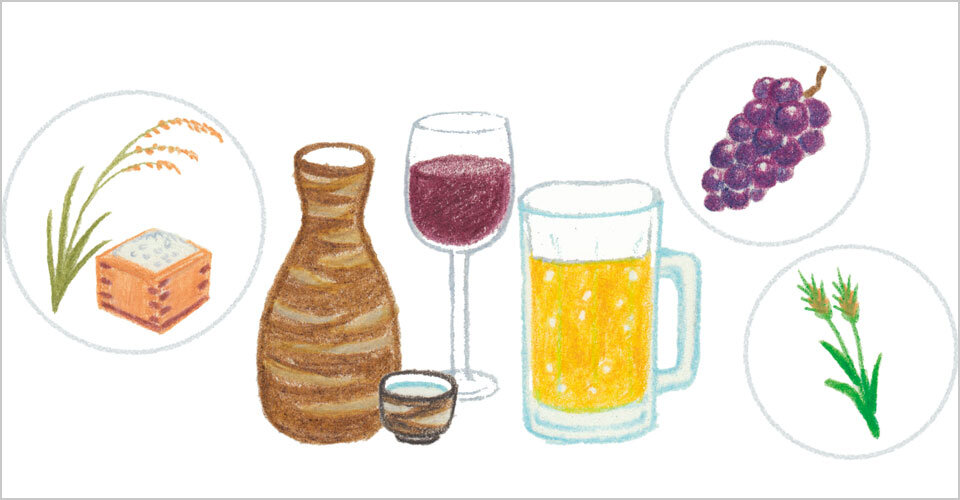

お酒が誕生したのは紀元前のこと。ビールは麦、ワインはブドウ、日本酒は米と、その土地の気候風土に育まれた植物や農作物を原料につくられます。

そんなお酒は、天地の恵みによる「神からの贈り物」。土地にあった原料に、文化や宗教が絡み合い、それぞれの国のお酒が生まれ、「薬」のような役割をもって親しまれていました。古代エジプトでは、ビールが「国民的栄養ドリンク」とされていましたし、ブランデーやウォッカなどの蒸留酒の語源は「生命の水」です。

神からの贈り物であるお酒を体に取り入れることで、人々は生きる活力を養っていたのでしょう。

日本酒の歴史と伝統文化

日本の気候風土が育んだお酒といえば、稲作文化とともにある日本酒でしょう。

日本酒が誕生したのは弥生時代。加熱した穀物を口で噛み、唾液の酵素などで発酵させる「口噛(くちか)み酒」に始まります。麹(こうじ)を使った酒づくりが始まったのは奈良時代のこと。

ただし、この時代の日本酒はあくまでも「神々のお酒」で、朝廷の宴でふるまわれるハレの日の飲み物でした。お祝いごとでお酒を飲む習慣は、この時代の名残だと考えられます。庶民が日常的に飲めるようになったのは、造り酒屋や桶の登場により大量仕込みが可能となった、江戸時代に入ってからのことです。

年中行事とも関係が深い日本酒。桃の節句には桃の花を浸した「桃花酒(とうかしゅ)」、端午の節句には菖蒲の葉や根を浸けた「菖蒲酒」を飲む習わしがありました。

お酒の健康効果

お酒が薬となり得たのは、原料そのものがもつ優れた栄養価に加え、発酵・醸造という過程を経ることで成分が変化し、さらに栄養価を高めていることにもあります。

日本酒の場合、醸造過程で使われる麹の存在が大きいでしょう。麹がもつ働きにより、お米に含まれるタンパク質がアミノ酸に分解され、疲労回復や美白効果など、日本酒独自の健康効果を生み出します。

日本酒づくりをしている人の手が美しいのは、麹を直接触っているから。麹にはシミの原因となるメラニン色素の生成を抑える働きがあるのです。

また、ビールの原料である麦芽は、ビタミンB群やミネラルが豊富。苦味や香りの元となるホップは、ホルモンバランスを整える働きがあるとされます。

ワインには、原料となるブドウの特性によって異なる健康効果が。赤ワインにはポリフェノールが豊富なためエイジングケアに注目されています。一方、白ワインにはミネラルが豊富なため美肌効果や新陳代謝を高める効果が期待できます。

こうしたお酒の健康効果を得るために大切なのは、適量摂取です。少量の飲酒は血行促進につながり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを下げることも、近年の研究で明らかになっています。心地よい気分にしてくれるのもお酒のうれしい効果。明日の元気の糧として、賢く取り入れていきましょう。

生薬の効用を取り入れた「薬酒」

「薬酒」とは、「生薬」をお酒に浸け込み薬効成分を抽出したもの。植物のパワーとお酒の効用の両方を一度に体へ取り込めるドリンクです。ヨーロッパからシルクロードを渡って、中国そして日本へ伝わったとされます。

そんな薬酒のひとつである「薬用養命酒」は古くから伝わる「合醸法」を用いて、14種類の生薬をみりんから成る原酒に浸し、その成分を抽出しています。

健康的に飲むために守りたい飲酒量と飲酒の心得

ここまで見てきたように、お酒は適量であれば健康に役立つと考えられてきました。飲み方と量に気をつけて美味しく健康的にいただきましょう。

- 合いの手に、お酒と同量の水を飲む

- 悪酔いを防ぐためにも空腹時には飲酒しない

- おつまみにはアルコールから胃の粘膜を守るタンパク質が豊富な物を

- 翌朝にお酒が残る原因となるため、深夜の深酒は避ける

- 1日の適量を守り、週に1~2日は休肝日を設ける

厚生労働省が推進する国民健康づくり運動では、1日平均で純アルコール20g程度。その目安は次の通りです。

- 日本酒............1合(180㎖)

- ワイン............1杯程度(120㎖)

- ビール............中瓶1本(500㎖)

- ウイスキー....ダブル1杯(60㎖)

※高齢者やアルコール代謝能力の低い方、女性の場合は上記より少量が適当とされる。

おまけ:お酒の種類

世界中のお酒は、つくり方によって大きく3種類に分けられます。もっとも古い歴史をもつのが、原料を発酵させてつくる「醸造酒」。ビールやワインは紀元前5000年には存在していたとされ、日本酒も約2000年の長い歴史をもっています。

醸造酒

原料を発酵させてつくったお酒。アルコール度数はおおよそ20度以内で、ビール、日本酒、ワイン、紹興酒などが該当します。食中酒として親しまれるお酒が多いのが特徴。

蒸留酒

醸造酒を蒸留させたもので、ウイスキー、ブランデー、焼酎、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラなどが該当。蒸留器の発明により12~13世紀に誕生しました。アルコール度数が高く、水や炭酸水などで割って飲むことが多いお酒。

混成酒

総称してリキュールと呼ばれるお酒。梅酒や薬酒、みりん、ベルモット、ポートワインなどが該当します。醸造酒や蒸留酒に甘味や果実、薬草などを加えてつくったもので、再製酒とも。

適切な量と飲み方を守って、美味しく健康にお酒を楽しみましょう。

この方にお話を伺いました

日本酒学講師 大越 智華子 (おおこし ちかこ)

酒販店に生まれ、家業を手伝う中で自然と酒に興味をもつ。93年唎酒(ききざけ)師取得をきっかけに、日本酒や本格焼酎、ワインなど酒類全般を担うマルチなセミナー講師として活動。