発酵食品には、食材の栄養価を高める、栄養をスムーズに吸収させる、免疫細胞を活性化させるなどのうれしい作用がたくさんあります。

実は想像以上にすごい、発酵食品の優れた効果をご紹介します。

発酵とは?

発酵⾷品とは、大豆、米、麦、魚、肉などの原料に含まれるタンパク質やデンプン質などの栄養素を細菌、麹カビ、酵母菌などの微生物が分解し、うまみ成分であるアミノ酸やアルコール、乳酸などが生成されたものを加工した食品を指します。

⼀⽅腐敗は、微生物の働きによって原料に含まれる栄養素が分解され、硫化⽔素やアンモニアなどが生成されている状態のことを⾔います。

発酵も腐敗も「微⽣物が作⽤する」という点では同じですが、微生物の種類や分解する物質によって、生まれるものの性質が異なります。人間にとって美味しいもの、役立つものになれば「発酵」と呼ばれ、逆であれば「腐敗」と呼ばれます。

想像以上にすごい! 発酵食品の6つの効果

効果① 栄養をスムーズに吸収させる

発酵食品は、麹カビや酵母、細菌などの微生物の働きによって原料成分の栄養素が分解されています。そのため、消化吸収しやすい状態になっています。

しかも乳酸菌や麹菌、納豆菌、酵母菌、酢酸菌などの善玉菌が豊富に含まれているため、腸内環境が整い、栄養をスムーズに吸収して体内に巡らせることができるのです。

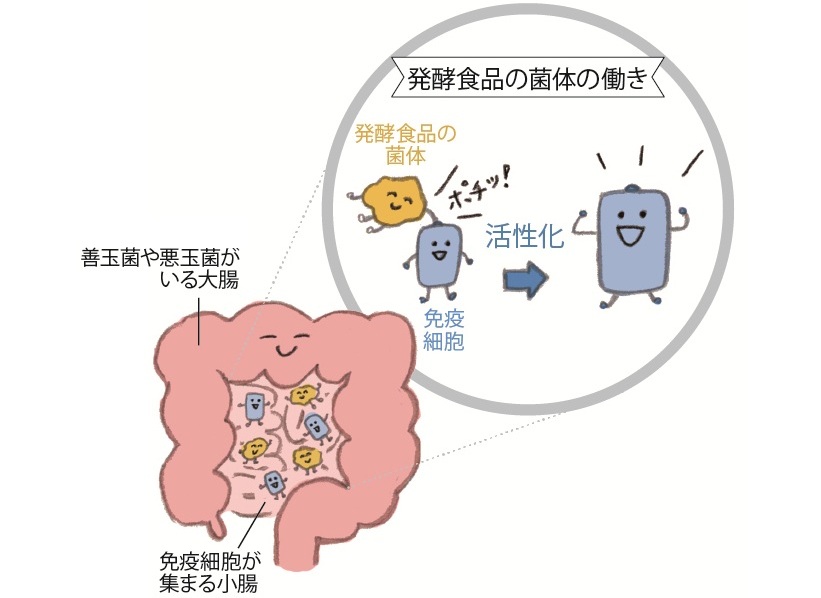

効果② 免疫細胞を活性化させる

私たちを病気から守ってくれる免疫機能。発酵食品は、その免疫細胞の活性化を手伝ってくれます。

乳酸菌や麹菌などの菌体は、体内の免疫細胞の約70%が集まる小腸壁の近くを通る際に、免疫細胞を活性化させる"指令ボタン"を押していくことが最近の研究で分かりました。中でも、味噌や納豆、甘酒、キムチ、なれ寿司などが有効であるといわれています。

この免疫細胞を活性化させる"指令ボタン"を押すという働きは、生きた菌体も死んだ菌体も同じように持っています。

例えば、多くの乳酸菌を含む味噌。味噌汁を作る際に加熱をしたことで乳酸菌が死滅しても、免疫細胞を活性化させる作用は変わりません。つまり、どんな食べ方をしても発酵食品は免疫細胞を活性化させるのです。

また、腸自体が健康であることも免疫アップのカギ。腸内を常に善玉菌優位の環境に整えておくためにも、善玉菌が豊富に含まれている発酵食品を積極的にとるとよいでしょう。

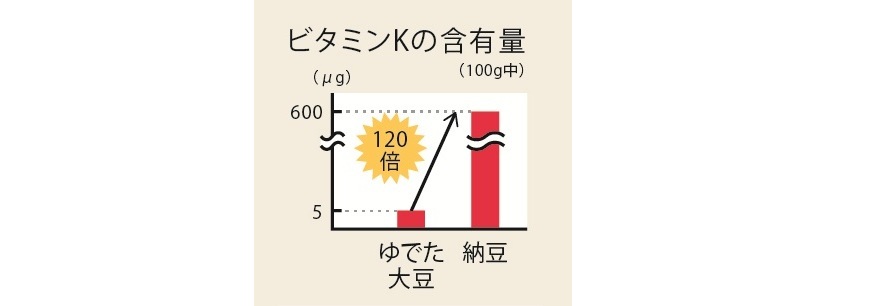

効果③ 栄養価アップ

微生物が発酵過程で多量の栄養成分を生産してくれるため、食品の栄養価が高まります。例えば納豆に含まれるビタミンKはゆでた大豆の120倍にも!

効果④ 旨味成分アップ

煮た大豆と比べ、味噌や納豆には特有の味と香りが生まれます。また、発酵によりタンパク質が分解されて旨み成分のグルタミン酸ができるため、より「美味しい」と感じるのです。

効果⑤ 保存性を高める

微生物には自分以外の微生物の生育を阻止または死滅させる作用があります。そのため、ある一定量を占めると、悪玉菌である腐敗菌が駆逐されて腐りにくくなります。

効果⑥ 生活習慣病を予防する

例えば、味噌やしょうゆ、納豆など大豆の発酵食品には、血管壁に付着した悪玉コレステロールを除去したり、高血圧を予防したりする作用があります。

主な発酵食品の特徴とおいしく食べるレシピ

発酵食品① 血液サラサラ効果も!疲れた胃腸の救世主「納豆」

大豆は「畑の肉」ともいわれるほど夕ンパク質が豊富で、含有量は牛肉とほぼ同等。

その豊富なタンパク質が発酵によりアミノ酸に分解されているので、消化吸収しやすく、疲れた胃腸に負担をかけにくいというメリットがあります。

また、納豆には血栓を溶かす作用があると注目されているナットウキナーゼという酵素が含まれており、血流の改善にも効果的。

納豆の香ばしさがやみつき♪ 焼き納豆丼のレシピ

納豆に焼き目をつけるだけで、とびきり美味しいメニューに変身。卵は火を通しすぎず、半熟に仕上げるのがポイントで、カリッと焼き上げた納豆との相性が抜群です。

- 〔材料〕1人分

- 納豆 ...... 1パック

- 生卵 ...... 1個

- カツオ節 ...... 適量

- 油 ...... 適量

- しょうゆ ...... 少々

- 〔作り方〕

- フライパンに油を引いて中火にかけ、パックの納豆をほぐさずに入れる。中央にくぼみを作りしばらく焼く。

- 中央のくぼみに生卵を割り入れ、水小さじ1(分量外)を振り、蓋をして3分ほど蒸し焼きにする。ご飯 の上にのせ、カツオ節としょうゆをかける。

食欲がないときにもおすすめ! ネバネバーダレシピ

ネバネバ食材をかき混ぜるだけの簡単レシピ。トロトロとした食感で、食欲がない時でも食べやすい一品です。

- 〔材料〕3人分

- 納豆 ...... 2パック

- 生卵 ...... 3個

- 長芋(おろす)...... 茶碗1杯分

- オクラ(ゆでてみじん切り)...... 適量

- しょうゆ ...... 少々

- 〔作り方〕

- ボウルに納豆を入れてかき混ぜ、生卵、長いもを順番に加えながらよくかき混ぜる。

- オクラも加えてさらによくかき混ぜ、最後にしょうゆを回しかける。

発酵食品② 抗酸化力に優れた調味料「味噌」

納豆と同様、消化吸収に優れた味噌。体内で合成できない必須アミノ酸が9種類全て含まれ、ビタミン、ミネラルも豊富な万能調味料です。

抗酸化力が強いので、老化予防にも有効といわれ、夏の紫外線対策としても、積極的にとり入れたい発酵食品です。様々な種類の味噌がありますが、同様の効果を期待できます。

野菜スティックや焼いたネギなどにそのままつけて食べても美味しく、炒め物や煮物、和え物など、どんな料理にも合う優れもの。

酸化について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

スタミナアップの味噌汁レシピ

豆腐とひきわり納豆、千切りの油揚げが入った味噌汁は、江戸時代から食べられてきた、発酵スタミナ食です。

発酵食品③ 脳を活性化、集中力アップ「甘酒」

米麹とおかゆで作られている甘酒は、エネルギー源のブドウ糖やアミノ酸の他、体に必要なビタミン類が大量に含まれているパーフェクトな栄養ドリンクです。その効能は「飲む点滴」と呼ばれるほど。

1日のスタートに甘酒を飲めば脳が活性化し、集中力がアップします。ちなみに甘酒は冬よりも夏の暑さを乗り切る滋養強壮の飲み物としておすすめ。江戸時代の書物『守貞漫稿』にも、夏の飲み物として登場しています。

爽やかな香り♪ 甘酒ミントレモンのレシピ

爽やかなミントの香りで気の巡りがアップします。ミントには体の熱をとる作用が、レモンには体を潤して喉の乾きを鎮める作用があるため、夏の熱中症予防に有効です。

- 〔材料〕(1杯分)

- 甘酒 ...... 125ml

- ミント(粗みじん切り)...... 10~15枚

- レモン汁 ...... 大さじ1

- 炭酸水 ...... 100ml

- 〔作り方〕

- 甘酒にミントとレモンを加えてよく混ぜる。

- 炭酸水を加えてさらによく混ぜて完成。

さっぱりいただく甘酒トマトのレシピ

消化を助け、体の余分な熱を取る作用のあるトマト。抗酸化作用のあるリコピン、クエン酸、ビタミンCなども豊富なので、甘酒と合わせると、疲労回復効果が高まります。

- 〔材料〕(1杯分)

- 甘酒 ...... 125ml

- トマトジュース(無塩)...... 100ml

- 〔作り方〕

- 甘酒にトマトジュースを加えよく混ぜる。

発酵食品④ 血行を促す作用も!「黒酢ドリンク」

「世界最古の発酵調味料」といわれる酢。疲労回復や血行の促進、高血圧の予防など様々な作用があります。1日の疲れを回復するために、夕食やお風呂上がりのドリンクに使うのがおすすめです。

夏のドリンクには、酸味が柔らかい黒酢がおすすめ。玄米を使用して作られている分、白米から作られる米酢よりも栄養価が高く、しっかりとした旨みと独特の香りが楽しめます。

手軽に疲労回復! 黒酢ドリンクのレシピ

黒酢に黒糖やメープルシロップ、蜂蜜などで甘味を加え、水や炭酸水で割っていただきましょう。

発酵の知られざる歴史

発酵というと「食品」を連想しがちですが、それ以外の分野でも利用されてきました。

第一次世界大戦中、大量生産されたダイナマイト。その主原料は「グリセリン」をもとに作られるニトログリセリン。ドイツのカール・ノイベルグが、糖を発酵させる過程でグリセリンの大量生産方法を発見しました。追ってすぐに、イギリスやアメリカでも別の発酵方法で大量生産する方法が発見されました。

忌まわしい戦争の道具としても利用された一方で、人類において革新的な進歩ももたらしました。微生物の力を利用した「抗生物質」です。アオカビから見出された世界初の抗生物質「ペニシリン」は、イギリスの細菌学者、アレクサンダー・フレミングが偶然発見しました。

日本においても、1957年に梅澤濱夫博士が日本初の抗生物質「カナマイシン」を発見。不治の病とみなされがちだった結核に対して大きな効果を発揮しました。

簡易な発酵で大量生産を促すことは、いわば「日本のオハコ」。味噌や醤油など、昔から発酵技術に親しんできた日本ならではのテクノロジーといえるでしょう。

この方にお話を伺いました

東京農業大学名誉教授 小泉 武夫 (こいずみ たけお)

1943年福島県の 酒造家に生まれる。66年東京農業大 学農学部醸造学科卒業。82年同大学 応用生物科学部醸造科学科教授を経 て現在に至る。農学博士。著書は『発酵はマジックだ』(日本経済新聞出 版)、『発酵は錬金術である』(新潮選書)など140冊以上。