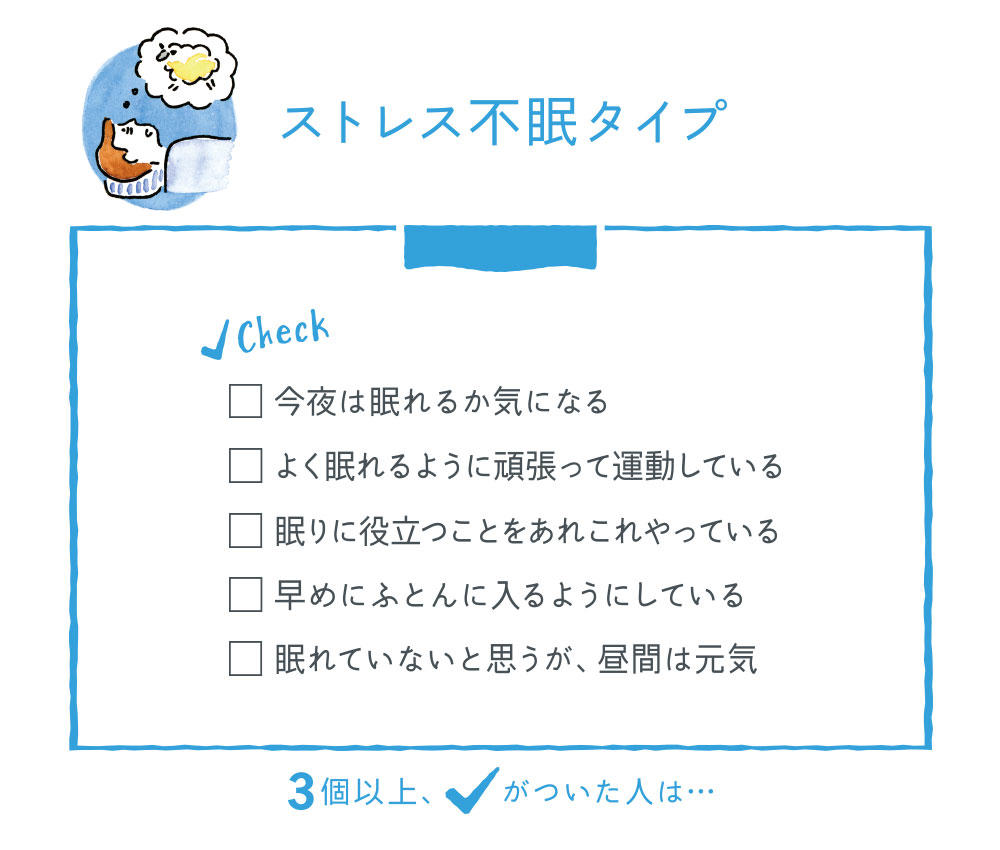

不眠を訴える人の多くが「眠れるかどうかの不安」を抱えています。実はこの「今夜も眠れなかったらどうしよう・・・」という不安が、一番の不眠の原因になっていることも。入眠儀式にこだわり、これをすれば眠れるはずと自分にプレッシャーをかけて、さらに眠れない悪循環に陥ってしまうケースも見られます。この場合、入眠儀式をやめることで不眠が改善されることもあります。

「夜眠れない」と悩んでいる人の中には、どこかで軽い睡眠をとっていて、実際には睡眠時間の帳尻はあっている方も多くいます。眠りやすいタイミングというのは、2~3時間ごとに必ずくるので、そのタイミングを逃さないようにしましょう。眠れない時は開き直って一度ふとんから出ることも大切です。

眠れない原因をチェック!

タイプ別、不眠の改善方法

「今夜も眠れなかったらどうしよう」という不安や焦りがストレスとなり、眠れなくなるタイプ。睡眠導入剤への精神的な依存が生じてしまう人も少なくありません。日中の活動に支障をきたしていれば問題ですが、実際はどこかで寝ていて、深刻な睡眠不足の人はそれほど多くないので、眠れない時は眠れないと開き直るのも大切です。

頑張っても眠れるものではないので、眠くなったタイミングでふとんに入るようにしましょう。また夕方に寝てしまうと夜更かしの原因となり、睡眠リズムの乱れにもつながるので昼寝は午後3時までにしましょう。

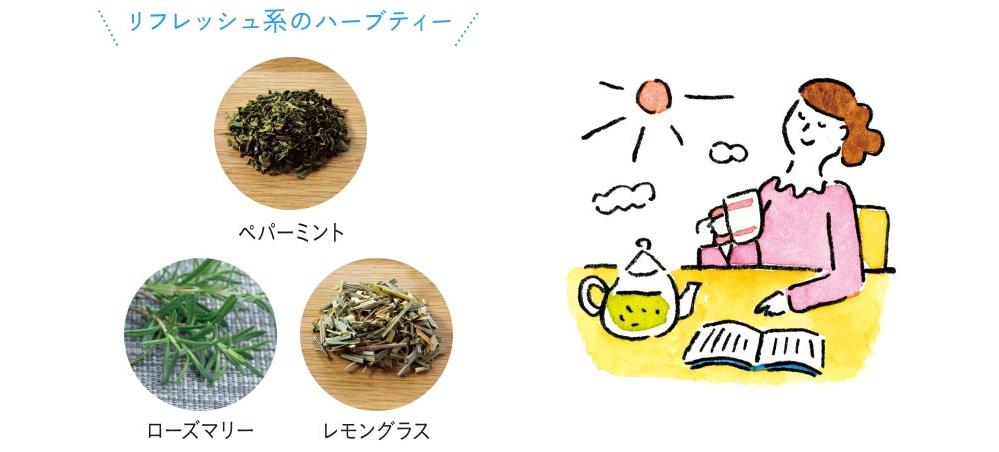

このタイプの人は、日中にリフレッシュ系のハーブティーを飲んで、日中の活動レベルを上げて、適度に体を疲れさせておくと、夜眠りにつきやすくなります。(ハーブティーの淹れ方はこちら)

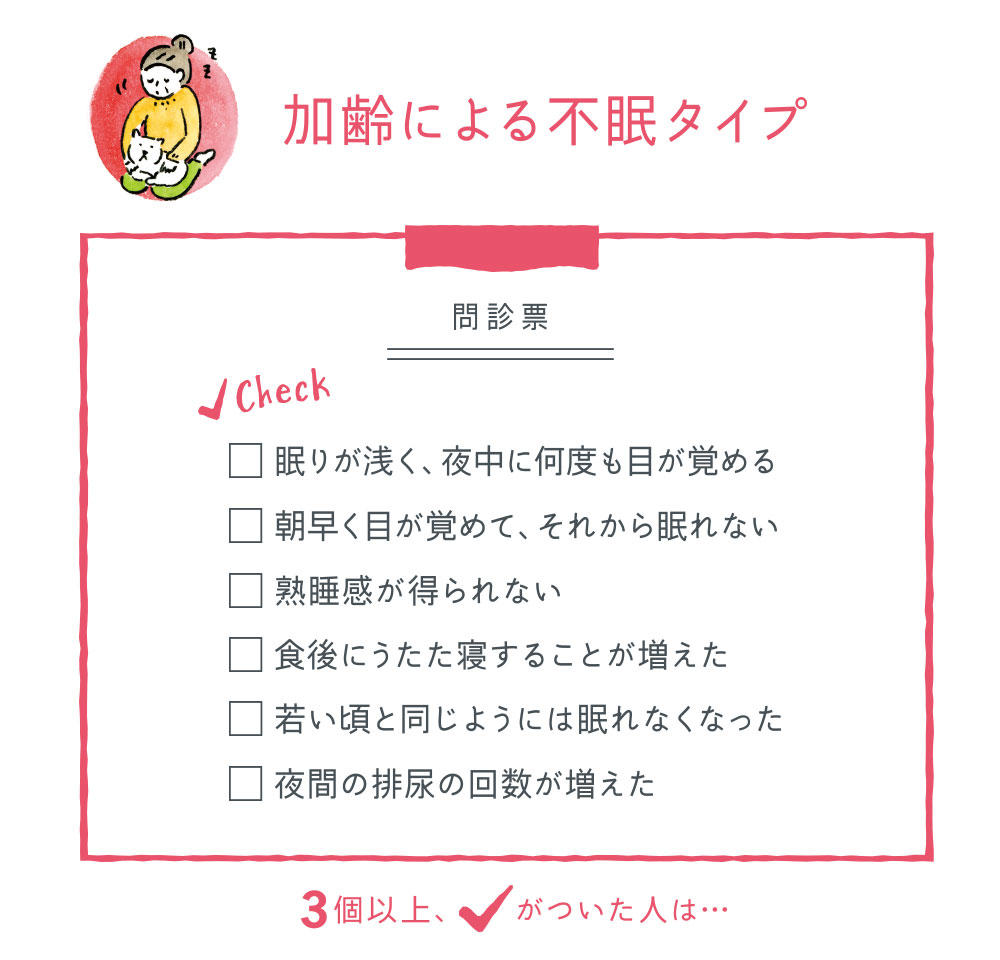

加齢と共に睡眠は浅くなります。15歳の標準的な夜間の睡眠時間が約8時間であるのに対し、65歳になると約6時間に。まとまって眠る力もおち、夜中や早朝に目覚めてしまったりしますが、これらは加齢による自然な変化です。日中の生活に不都合がなければ、とりたてて不眠を悩む必要はありません。

快眠の秘訣は、脳と体を適度に疲れさせること。自分が普段あまりやらないこと、やったことないことにチャレンジしてみましょう。語学教室やボランティア活動、スポーツ、料理など何でも構いません。

両タイプ共通

3つの不眠改善法

1. 毎朝同じ時間に起き、太陽の光を浴びる

体内時計のリズムは1日24時間強で刻まれているため、毎日24時間にリセットする必要があります。リセットスイッチとなるのが太陽の光。毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴びることで、体内時計が整い、快眠につながります。また、体内時計を乱さないために、休日と平日の起床時間の差は2時間以内にしましょう。

2. 夕方以降はカフェインを控える

たばこに含まれるニコチン、コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインには、脳を刺激する覚醒作用があります。カフェインは摂取後5~6時間は作用するため、夕方以降は控えるようにしましょう。

3. 夜は強い光を避ける

睡眠は光の影響を強くうけます。少なくとも寝る2時間前からは、煌々とあかりがついた部屋で過ごすことや、睡眠の妨げとなるブルーライトを発するスマートフォンやパソコンの画面を見ることは避けましょう。

ブルーライトは目に見える光の波長の中で最も強い光。体内時計を見出し、睡眠に悪影響を与えることがわかっている。

※日中の強い眠気や睡眠中の大きないびき、抑うつ感などが続く場合は受診を。

この方にお話を伺いました

緑蔭診療所 橋口 玲子 (はしぐち れいこ)

1954年鹿児島県生まれ。東邦大学医学部卒。東邦大学医学部客員講師、および薬学部非常勤講師、国際協力事業団専門家を経て、1994年より緑蔭診療所で現代医学と漢方を併用した診療を実施。循環器専門医、小児科専門医、認定内科医、医学博士。高血圧、脂質異常症、メンタルヘルス不調などの診療とともに、ハーブティやアロマセラピーを用いたセルフケアの指導および講演、執筆活動も行う。『医師が教えるアロマ&ハーブセラピー』(マイナビ)、『専門医が教える体にやさしいハーブ生活 』(幻冬舎)、『世界一やさしい! 野菜薬膳食材事典』(マイナビ)などの著書、監修書がある。