今回の生薬ものしり事典は、過去にご紹介した生薬百選より、胃腸の働きを活発にするおなじみの香辛料「胡椒」をピックアップしました。

|

胃腸の働きを活発にする万能スパイス

|

|

みなさんは例えばラーメン店でこんな経験をなさったことはないでしょうか?

「隣から何やら白っぽい粉が飛んできて、鼻がムズムズ……ハッ、ハッ、ハックショーン! 」——そう、この白っぽい粉の正体は、「胡椒」です。ご存じの通り、胡椒は私たちの生活に最も馴染みのある香辛料の1つです。

「香辛料の王様」といわれる胡椒の歴史は古く、ヨーロッパでは紀元前400年頃には既に知られていました。古代ギリシャ・ローマ時代には、近種の「長胡椒(Piper longum L.)」が胡椒の役割を担っていましたが、中世の頃には球状の形をした現在の「胡椒(Piper nigrum L.)」に徐々に変わっていきました。当時、胡椒は食料を長期保存するために不可欠だったことから、金や銀と同じくらいの高い価値がありました。そのため、人々が胡椒を求めて次々と新大陸を目指し、大航海時代の原動力になったともいわれています。

ナガコショウ(ロングペッパー)

一方、中国では唐時代の書物 『新修本草(しんしゅうほんぞう)』に、こんな記述が残っています。「胡椒の味は辛で大温、無毒である。気を下し、中を温め、痰を去り、臓腑中の風冷を除く。西戎(せいじゅう:中国の西方にあった胡の国)に生じ、形は鼠李子(そりし:クロウメモドキ,黒い実をつける植物)の如く、食を整えるのに之を用いる。味は甚だ辛辣で芳香があるが、蜀椒(しょくしょう:椒=辛い)に及ばない」

このように、胡椒は1300年以上も昔から生薬としても、香辛料としても役立てられていたことがうかがえます。

このような歴史的背景を持つ胡椒ですが、主に東南アジアや南米などの熱帯地域でしか栽培されていないため、日本で生の胡椒を目にする機会はめったにありません。

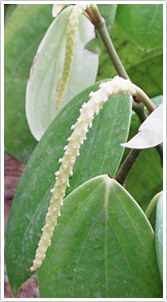

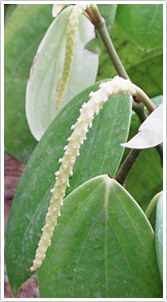

胡椒の花は黄緑色で小さく目立たないため、少しわかりにくいかもしれませんが、穂状に垂れ下がっている様子が観察できます。

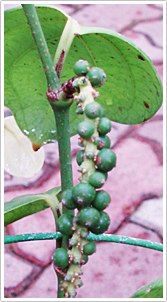

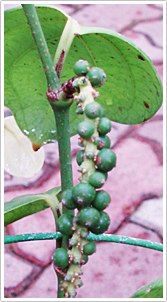

花期が終わった後にできる果実は球形で房状に実り、果皮は成熟するにつれて緑色から黄色、赤色へと変化します。

胡椒の花

|

胡椒の果実

|

胡椒の辛味の主成分は、ピぺリンやチャビシンです。精油も1〜2%含まれており、l-α-フェランドレン、α-ピネン、l-α-リモネンなどの有機化合物からなります。この胡椒の持つ香りや辛味による刺激は胃腸を刺激して、食べ物やその消化物を移動させる、いわゆる“ぜん動運動”を活発にする他、発汗作用があるといわれています。

胡椒は果実の色によって、「黒胡椒(ブラック・ペッパー)」「白胡椒(ホワイト・ペッパー)」「緑/青胡椒(グリーン・ペッパー)」「赤胡椒(レッド/ピンク・ペッパー)」に分けて呼ばれています。全て同じ植物(コショウ科コショウ属のつる性植物)から作ることができますが、別種の植物で代用できるものもあります。以下に、その特徴を簡単に挙げてみました。

| 黒胡椒 |

最もよく使われるタイプのものです。未成熟な実を日干ししたもの。

果皮に辛味成分が多いため、一般に辛味が強いといわれています。

|

| 白胡椒 |

成熟した実の果皮を取り除き、陰干ししたもの。

一般に、生薬として利用されるのは白胡椒です。

黒胡椒に比べると、香りや辛みはマイルドです。

|

| 緑/青胡椒 |

未成熟な実を短期間で乾燥、もしくは塩漬けしたものです。

黒胡椒や白胡椒より芳香は爽やかですが、辛味があります。

|

| 赤胡椒 |

成熟した実をそのまま塩漬けにした後、乾燥させたもの。

スパイシーな香りとフルーティーな香りが混ざって感じられます。

|

|

黒・白・緑/青・赤の4種類のミックス胡椒。

この中で赤胡椒だけはコショウ科ではありません。

このように、ひとことで胡椒といっても、採取する時期や処理の仕方によって、色も香味もまったく異なってきます。ぜひ、料理によっていろいろな胡椒を使い分けてみてはいかがでしょうか。

|