アルコールには、以下のような作用があります。

- 飲むと酔う(陽気にさせる)

- 血行•血流を促進する

- 食欲を増す

- 体を温める

- 安眠を促す

- 疲れがとれる

よく酒をたしなむ人に胃潰瘍や十二指腸潰瘍になる人が少ないといわれているのも、この“陽気になる”作用(自律神経の抑制作用)によって、潰瘍の原因となるストレスや不安が発散されるためといわれています。

そのほか学習記憶促進作用がある、殺菌作用や溶解作用がある、熱源になる(7kcal/g)など、大変有用な液体なのです。

アルコールには、以下のような作用があります。

よく酒をたしなむ人に胃潰瘍や十二指腸潰瘍になる人が少ないといわれているのも、この“陽気になる”作用(自律神経の抑制作用)によって、潰瘍の原因となるストレスや不安が発散されるためといわれています。

そのほか学習記憶促進作用がある、殺菌作用や溶解作用がある、熱源になる(7kcal/g)など、大変有用な液体なのです。

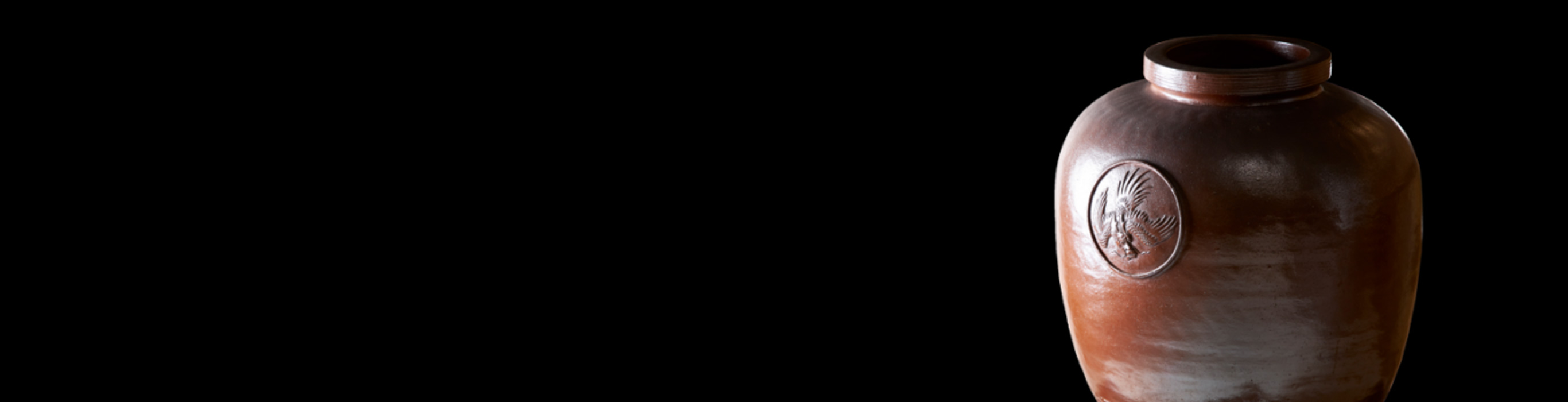

今から数千年前、人々は酒に薬草類(生薬)を浸し薬酒にして飲用することを考え出しました。酒の効用と生薬を一つにしたら、より効果的な薬ができ、しかも楽しく飲めるのではないかとの考えからでした。

当時、酒は今日のように酔うための飲み物ではなく、貴重な医薬でした。 食べ物としての穀物や果実は人間の生命を司る霊力を持つと信じられ、酒はそのエキスなので霊力がより濃厚であると考えられたのが始まりです。

古代、酒が貴重な医薬であったことは、“酒は百薬の長”ともいわれ、また現在の「医」の字の古字が「醫」で医が酉(さけ)によって支えられたかたちになっていることからもわかります。一方、人々は日常の食生活の経験の中から、口にする動植物の中に特別な作用を持つものがあることに気付きました。

たまたま体の具合がよくなかったとき、口にしたものによっては体の調子や気分がよくなることに気付き、その経験を集積して、薬になる動植物、つまり生薬を発見したのです。

生薬を発見して、次に人々が考えたことは、これをどのようなかたちにしたら、より効果的にその効用を体に取り入れることができるかということでした。

これらの薬を必要とする病人は健康な人と同じような粗い加工(料理)の仕方では体が受け付けないからです。

まず水で煮て成分を取り出し、服用する方法が考え出されました。漢方の煎じ薬(湯液)がそれであり、西洋料理のスープも薬効成分や栄養を水で煮出して病人に与えたのが始まりとされています。

また、生薬を細かくすりつぶし、粉や丸材にして服用する方法も考えられました。やがて人々は「酒服」といって、これらの薬をもう一つの薬である酒と一緒に服用する方法を試みるようになりました。

薬としての効果がより高まるのではないかとの考えからでしたが、さらにその経験と知恵を発展させて、酒の中へ直接生薬を入れ成分を取り出して服用する方法、つまり“薬酒”にして飲用する方法を編み出しました。

生薬を酒に直接浸し薬酒にすると、いろいろな利点や特徴のあることがわかってきました。

まず、アルコールの作用によって、生薬に含まれている薬効成分が自然に近い状態でよく浸出します。浸出した成分はアルコールと一体になっているため、体内によく吸収されるとともに血行に伴われて体内にいきわたり、効率よく効果を発揮します。

さらに、体が温まる上、生薬の薬効にアルコールの効用が加わるため効果の幅が広くなるなどの特徴が生まれます。用法上も、異物感や違和感がなく飲みやすく、生薬の自然の香味が心身に快い刺激となって楽しく飲用できます。

アルコールには保存作用があるので、品質を損なうことなく長く保存でき、いつでも飲用が可能であるなどの利点のあることがわかりました。

酒と生薬を一つにしたらより有効な薬ができるのではという考えから生まれた薬酒。人々は、酒と生薬を一つにしたときの特質や利点を、かなり早い時期から見いだし活用してきました。