- 肩こり・腰痛

-

パソコン作業などで同じ姿勢を長く続けていると、筋肉が緊張して血管を圧迫することにより、血液の流れが悪くなります。すると、筋肉内の老廃物が排出できずにたまったままとなってしまい、こりを引き起こします。

慢性的なこりや痛みは、血行不良によるものが多いのです。

冷えも血行不良を引き起こす要因の1つですから、体を温めることは、こりや痛みの予防・改善につながります。

自分に合った方法で、患部を温めてみましょう。

閉じる

- 胃腸の不調

-

胃がもたれたり痛んだりすることがある、下痢や便秘になりやすいという人は、冷えにより胃腸の機能が落ちている可能性があります。

冷たい飲食物を控え、内側から冷やさないようにするのはもちろん、腹巻きや湯たんぽなどで、外側からお腹を温めることも大切です。

閉じる

- 不眠

-

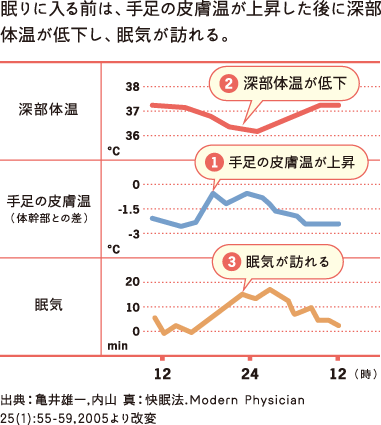

人間の体温は起床と共に上がり、夜になると下がるようになっています。

眠りに入る前は、体にたまった熱(深部体温)を下げるために、手足の末端の血管を拡張させて血流を増やし、熱を放散します。

その体温の変動をきっかけに、体が眠りの態勢に入っていくのです。

手足の冷えを感じている人は、熱をうまく逃がすことができず、質のよい睡眠が得られません。

睡眠の改善には、寝る前にお風呂に浸かり、体を温めるのが有効です。

閉じる

- 更年期障害

-

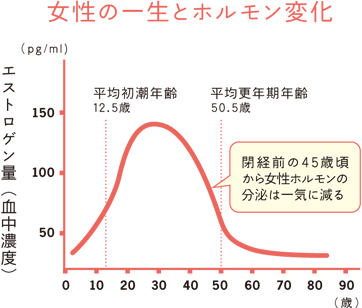

女性の更年期(閉経を挟んだ前後10年間)には、女性ホルモンのエストロゲン分泌量が急激に減少することから、冷え、のぼせ、ほてり、めまい、疲労感や憂うつ感などの不調が現れやすくなります。これらが日常生活に支障を来すほどひどくなった状態を更年期障害と呼びます。

更年期特有の症状といえるのが、顔がほてったり、大量の汗が出たり、のぼせたりするホットフラッシュです。

冷えとは正反対の状態に見えますが、触ってみると手足の末端やお腹は冷えていて、「冷えのぼせ」とも表現されます。

更年期の症状は男性にも起こり得ます。

男性ホルモンのテストステロン分泌量が減る40代後半から50代に多く見られ、疲労感や倦怠感、性機能の低下、排尿トラブル、イライラなどの心の不調、冷えのぼせが代表的な症状とされます。

男女共、更年期症状の緩和には、体を冷やさないことが大切です。

温めや更年期症状に効果的なツボ「三陰交」を刺激するのもおすすめです。

閉じる

- 花粉症・アレルギー・

かぜ・インフルエンザ

-

花粉症やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎は、いずれもアレルギー疾患です。免疫機能が低下すると、アレルギー疾患、かぜやインフルエンザといった感染症にかかりやすくなります。

腸は腸管免疫という独特な免疫システムをもっています。

腸内細菌とも深いかかわりをもつ、体の中で最も大きな免疫系です。

健全な働きを維持するためにも、日頃から体を温めて腸の働きを整える習慣をつけましょう。

閉じる

- 生活習慣病・がん

-

私たちの体の中では、食べ物を消化・吸収して、体に必要な物質を合成したり、エネルギーを取り出したり、様々な化学反応が起きています。このような反応の連鎖を「代謝」と呼んでいます。

代謝を効率よく行えるよう、触媒として働いているのが「酵素」です。

1つの酵素が受けもつ反応は1種類ですから、酵素には実に多くの種類があります。

人間の体内では37℃前後でしっかり働くものが多いため、体を冷やし過ぎないことも大切です。

酵素の働きが低下すると代謝が乱れ、物質の合成に加え、不要となった物を分解して体外に排泄することにも支障が出ます。

このような症状を代謝異常と呼んでいます。糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の中には、代謝異常が誘因となっている疾患が多く含まれています。

遺伝子レベルの研究から、DNA修復酵素の存在も明らかになってきています。

閉じる

- 肌トラブル

-

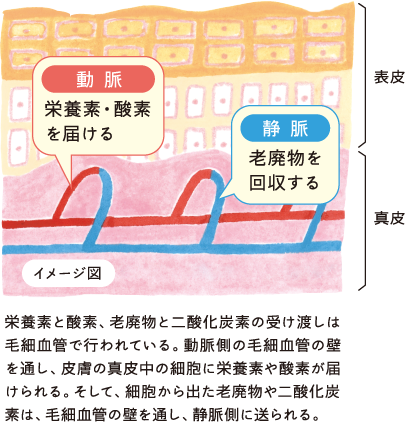

皮膚の細胞に栄養素を届け、不要になった老廃物を回収しているのは血液です。体が冷えて血流が悪くなると、古い表皮が垢となってはがれ落ち、28日周期で新しい細胞に順次入れ替わる、皮膚の代謝回転(ターンオーバー)にも影響を及ぼします。

すると、古い角質が残ったり、毛穴に皮脂が詰まったりすることで、肌荒れやシミ、シワ、乾燥、くすみ、吹き出物などの肌トラブルが現れるようになります。

また、肌は女性ホルモンのエストロゲンとも密接な関係にあります。エストロゲンは皮膚の張りを支えるコラーゲンやヒアルロン酸を保つ働きがあり、肌の老化を防ぐ要です。ところが過剰なストレスなどで自律神経の働きが乱れると、エストロゲン分泌が減少し、肌トラブルの原因となります。

若い頃に不規則な生活、無理なダイエットや冷えやすい生活をしていた人は、エストロゲン分泌の減少が進む30代後半以降、様々な不調や肌トラブルが現れやすくなります。

閉じる

- むくみ・太りやすい

-

むくみは、冷えや筋肉量の不足などから血液やリンパの流れが悪くなり、老廃物や水分が滞ってしまうことで起こります。

東洋医学におけるむくみは、「気・血・水」のバランスが崩れ、「水」の流れが滞った状態とみます。

また、冷えは太る原因にもなります。体が冷えていると、脂肪を分解する酵素の働きが低下してしまいます。

つまり、冷えた体は脂肪を燃焼しにくく、太りやすくなるのです。

閉じる

- 生理痛・生理不順

-

生理に関するトラブルや、子宮や卵巣に起こる病気の多くは、冷えにより骨盤内の血流が滞ることが一因と考えられています。

生理中は、子宮を収縮させることで剥がれ落ちた子宮内膜を体外に押し出しています。

この時に強い収縮が起きると痛みにつながります。

血行が悪くなると収縮を促す物質が過剰に分泌され、痛みがひどくなる傾向があります。

生理痛の予防にはお腹周りを温めることが大切です。

閉じる