特集記事

「いい汗トレーニング」で残暑にすっきりクールダウン!

「残暑で汗ダラダラだけど、室内は冷房でヒエヒエ」…そんな毎日を送っていると、爬虫類化してしまうかもしれません!変温動物化している現代人の汗問題を研究している“汗博士”こと五味常明先生に、「いい汗・悪い汗」の違いや、いい汗をかいてクールダウンするための、すぐにトライできる「いい汗レーニング」の方法を教えていただきました!

- お話を伺った先生

- 五味 常明(ごみ・つねあき)先生

1949年長野県生まれ。一橋大学商学部、昭和大学医学部卒業。昭和大学形成外科等で形成外科学、多摩病院精神科等で精神医学を専攻。ワキガ・体臭・多汗治療の現場で実践。高齢者介護の現場でのニオイのケアにも取り組む。流通経済大学客員教授、日本心療外科研究会代表、体臭・多汗研究所所長、五味クリニック院長。『暑さに負けないクールダウン健康法(アスコム)』『汗をかけない人間は爬虫類化する(祥伝社)』などの著書多数。

チェック診断!

生活習慣からわかる「いい汗」と「悪い汗」

夏は汗をたくさんかきますが、実は汗にも「いい汗」と「悪い汗」があるのをご存知ですか?

次の簡単なチェック診断で、あてはまるものにチェックを入れてください。チェックの合計で、あなたの汗が「いい汗」か「悪い汗」かがわかります。

-

日中は空調の効いた室内にいることが多い

日中は空調の効いた室内にいることが多い

-

ストレスが多い生活をしている

ストレスが多い生活をしている

-

夏は冷房を点けて寝ることが多い

夏は冷房を点けて寝ることが多い

-

あまり歩いたり運動しない

あまり歩いたり運動しない

-

熱めのお風呂にザブンと浸かるのが好き

熱めのお風呂にザブンと浸かるのが好き

-

ゆるい服よりピッタリした服が好き

ゆるい服よりピッタリした服が好き

-

お風呂よりシャワーが多い

お風呂よりシャワーが多い

-

衣服が汗くさくなりやすい

衣服が汗くさくなりやすい

-

水分をあまり摂取しない

水分をあまり摂取しない

-

夏でも体が冷えやすい

夏でも体が冷えやすい

![]()

あなたの汗は「いい汗」?「悪い汗」?

いかがでしたか?チェック項目はすべて「悪い汗」につながる生活習慣です。チェックの合計が多い人ほど、「悪い汗」をかいているといえます。

- 0個の人は

青信号! - あなたの汗は「いい汗」なので、今の生活習慣をキープしましょう。

- 1〜2個の人は

黄信号! - 油断すると、「悪い汗」をかきやすい傾向があるので要注意です。

- 3個以上の人は

赤信号! - 日常的に「悪い汗」をかいているので、疲れやすくなっています。

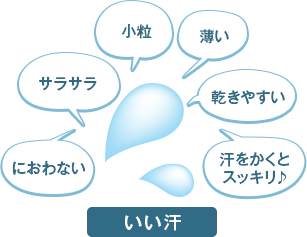

「いい汗」はサラサラにおわない!

「悪い汗」はベタベタ汗くさい…!

「いい汗」は小粒でサラサラしていますが、「悪い汗」は大粒でベタベタしています。この違いは、汗の成分濃度に関係します。汗の成分の99%は水分で、残りは塩分やミネラル、乳酸などの老廃物です。汗腺は血液から血球を除いた血しょうを汲み上げて、汗の原料にしています。このとき、汗腺は体に必要なミネラルを含んだ血しょうを、いったん血液に戻してから再吸収しています。この血しょうの成分が薄いと、味もにおいもしない「いい汗」になり、濃いとしょっぱくてくさい「悪い汗」になるのです。

サラッと乾く「いい汗」は体温調節に有効!

ムダに流れる「悪い汗」は疲労の原因に!

人は体温が上昇したとき、体温を下げるために汗腺から汗を排出します。しかし単に汗が出ればいいわけではなく、汗が蒸発しなければ、体温調節に役立ちません。「いい汗」は限りなく水に近いので、皮膚の表面から蒸発しやすく、効率的に体温調節できます。そのため、汗をかいても、スッキリ爽快です。しかし、「悪い汗」はダラダラ流れて体の大切な成分を失いやすいので、大量に発汗するとぐったり疲れます。しかも、ベタベタして蒸発しにくいので、体温調節の効率の悪いムダ汗になり、熱中症の原因にもなります。

汗腺の機能が低下すると、こんなリスクが!

1 涼しい屋内でも「室内熱中症」に!

屋外は暑くても、屋内は冷房が効いているので、外でダラダラ流れるような汗をかいても、室内に入ると汗がすぐに引きます。皮膚のセンサーが「もう涼しいから、汗を止めろ」と脳の発汗中枢に指令を出すからです。しかし、体の深部や脳の温度はまだ高いままなので、体内に熱がこもる「うつ熱」になり、室内でも熱中症のリスクが高まります。これを避けるには、外出前や帰宅時に、玄関や踊り場など、外気との温度差が少ない場所で2〜3分間体を慣らしてから屋外や室内に移動するようにするのがおすすめです。

2 汗腺が疲労すると「秋バテ」の原因に!

夏の間中、外の熱気と室内の冷気を頻繁に行き来していると、秋の声を聞く頃には汗腺がすっかり疲労して、汗をうまくかけなくなります。汗を出して体温調節できないと、眠りの質も悪くなるので、寝ても疲れがなかなかとれない「秋バテ」の原因にもなります。

3 汗をうまくかけないと代謝が下がって「冷え症」に!

汗をうまくかけないと、体は熱が出ないように代謝を抑制します。代謝が悪くなると、体温も低くなり、冷え症になって免疫力も低下します。慢性的な冷え症になると。夏でもあまり汗をかきませんが、熱い湯船に全身浸かったりすると、大汗を突然かきます。しかし、それはベタベタの「悪い汗」なので、効率よく体温調節できず、急に寒くなって震えたり、疲れを感じたりします。

Column)エアコン生活で汗腺が退化している現代人は「爬虫類化」している?!

エアコンが完備された近年では、1日に極端な温度変化が生じています。人間は気温に関係なく体温を調節できる恒温動物ですが、エアコン生活で汗腺の機能が退化している現代人は、自分で体温調節ができない変温動物のように「爬虫類化」しているといえます。

衰えた汗腺が3週間で目覚める「いい汗トレーニング」をしよう!

衰えた汗腺の機能を高めるためには、汗腺を鍛える「いい汗トレーニング」がおすすめです。このトレーニングを3週間続けると、汗腺の約3割が目覚めて、秋バテや冷え症の予防に役立ちます。

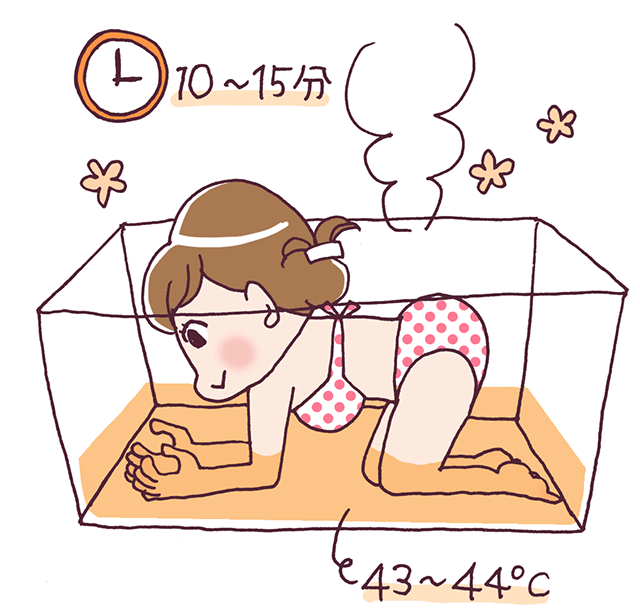

〈STEP1〉熱めのお湯で「手足高温浴」

毎晩寝る1時間半前までに、浴槽に42〜44℃の熱め(年配者は40℃ほど)のお湯を浅く張り、手足を10〜15分間浸します。手足を同時に浸ける体勢が辛い場合は、足湯のように、足首から下だけを浸けてもOKです。

全身浴ではなく、手足だけを浸けるのは、脳から遠い手足の汗腺は衰えやすいからです。温まった手足から血液が全身を巡って体の芯まで温めるので、脳のセンサーが働いて、汗腺が活性化します。そうすると、高温の全身浴でドッと出る汗と違って、効率よく体温調節できるサラサラの「いい汗」がかけるようになります。

ワンポイントアドバイス 入浴前や入浴中に、水分摂取するのをお忘れなく!

〈STEP2〉ぬるめのお湯で「微温半身浴」

手足高温浴の後は、浴槽に37〜38℃のぬるめのお湯を足して、10〜15分の「半身浴」をします。全身浴では汗が蒸発できずにのぼせてしまいますが、半身浴なら脳の温度が上がりすぎることなく、体の芯や内臓が温まり、上半身から「いい汗」をかくことができます。

ワンポイントアドバイス 粗塩をお湯に入れると、塩の温熱効果でじんわり温まります。

〈STEP3〉入浴後はうちわや扇風機でクールダウン

入浴後、冷房でヒエヒエの室内に入ると、皮膚の温度センサーが「もう涼しくなった」と勘違いして、汗腺が閉じて体温調節できなくなってしまいます。冷房は27℃以上に設定し、自然に汗が引くのを待ちましょう。どうしても火照る場合は、首筋や額を保冷剤で冷やしたり、扇風機の微風やうちわで額を扇ぐと、体の汗の蒸発を邪魔することなく、脳の温度を効果的に下げることができます。衣服は風通しのよいものを選び、汗が完全に引いてから着ましょう。

ワンポイントアドバイス 硬く絞った濡れタオルで体を軽く拭くと、汗臭予防になります。

〈STEP4〉水分補給の際、キンキンに冷えた飲み物はNG!

入浴後に水分補給する際、キンキンに冷えた飲み物を飲んだり、冷たい食べ物を摂取すると、口の中の冷気センサーが反応して、汗が急に止まってしまいます。入浴後の飲食物は常温か、冷蔵庫で軽く冷やす程度にしましょう。

ワンポイントアドバイス リンゴ酢や黒酢で割ったドリンクを飲むと、エネルギー代謝をよくするクエン酸が含まれているので、「いい汗」をかくことができます。

汗はただかけばいいわけではなく、「いい汗」をかくことで、冷えや秋バテなどの不調を防げるんですね。ぜひ「いい汗トレーニング」を実践してみましょう!

みんなの投票 あなたはどれ?

選択肢を選んで投票ボタンをクリックしてください。

あなたの一票が反映されます。