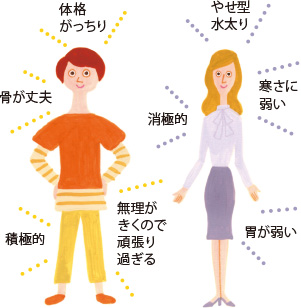

心身のバランスを測るものさしの1つに「実証・虚証」があります。「証」とは体質や現在の体力の有無、抵抗力の強弱を意味します。下表をチェックして、あなたの今のバランス状態を確認しましょう。体に必要なものが不足し、疲れやすく胃腸が弱い「虚」は、病気に対する抵抗力となる「気」(コラム参照)も弱っている状態。そのため、「虚」に傾くと外部からの病因の侵入をはね返すことができず、病気になりやすくなります。

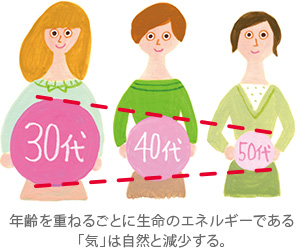

「実」、「虚」のバランスは常に変化します。例えば、ストレスや生活習慣の乱れ、過労なども「虚」を招く原因の1つ。また、冬は寒さから身を守るために夏よりも多くのエネルギーを使うため、「虚」に傾きやすい傾向にあります。さらに、加齢によって生命のエネルギーである「気」が自然に減少することで、誰もが年齢と共に「実」から「虚」に向かっていくと考えられています。

東洋医学では「気・血・水」のバランスも健康状態を診る上で欠かせません。「気・血・水」はお互いに影響を及ぼし合っていて、どれか1つに不足や異常があったり、3つのバランスが崩れたりすると、様々な変調や不調が現れます。これら3つの働きを正常にし、バランスを保つには、まず生命力である「気」の働きを補い、高めることが大切になります。

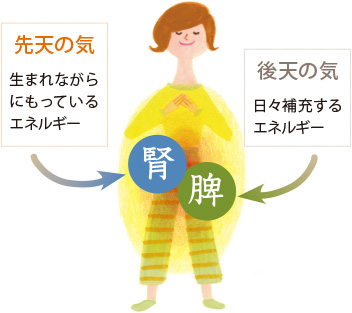

先述のように、「虚」に傾いた体は病気になりやすい状態です。この状態を修正し、病気を予防するには生命エネルギーである「気」を「補い」、抵抗力を高めることが必要です。「気」には「先天の気」と「後天の気」の2種類があり、前者は生まれながらもっているエネルギーで、五臓の1つ「腎」に蓄えられます。後者は日々補充するエネルギーで「脾」と関係が深く、胃腸の働きによってつくられます(コラム参照)。紹介する養生(健康法)によってこれら2つの「気」をしっかりと補いましょう。

東洋医学では、内臓を「腎」「肝」「心」「脾」「肺」の五臓で捉え、「気・血・水」をうまく巡らせるために働いていると考えられています。それらは西洋医学でいうところの臓器の名称とは必ずしも一致しません。

これら2つの「気」は、冷えとも密接な関係にあります。「先天の気」を蓄える「腎」は体全体を温める働きももち合わせているため、「先天の気」がすり減ると体が「虚」に傾くだけでなく、「腎」の働きが低下して体は冷えた状態(「寒」)に。また、「後天の気」が不足すると胃腸の働きが低下します。すると、食べ物を消化・吸収してエネルギー(気)を十分に産生することができず、冷えをもたらします。このような負の連鎖を防ぎ、崩れたバランスを整えるには「虚」に対して「気」を「補う」だけでなく、同時に冷えた体を「温める」こと、つまり「温補」の健康法が大切となります。