生薬ものしり事典

- HOME >

- 生薬ものしり事典 >

- 【2014年6月号】“大薬王樹”の異名を持つ「ビワ」

生薬ものしり辞典 21

“大薬王樹”の異名を持つ「ビワ」

初夏になると、果物屋さんに出回るコロンとかわいらしいタマゴ形のビワの実。古来より、ビワの木には様々な薬効があることで知られており、古い仏教経典では「大薬王樹(だいやくおうじゅ)」という名で紹介されています。中国の古い言い伝えでは、ビワの木があると病人がその葉を求めて列をなしたといわれ、いつしかビワは病人が寄ってくるから縁起が悪いとまで言われるようになりました。

その一方、乾燥させると強度が増すビワの木でつくった杖は丈夫で長持ちすることから、「長寿杖」と呼ばれ縁起物としても活用されています。

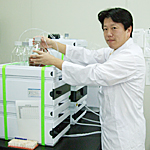

種をまけば簡単に発芽し、10年弱で人の背丈を越える木となり、1年中大きな葉を茂らせます。木枯らしの中で果敢に開花するビワは、植物としても非常にタフです。そんなパワフルなビワの薬効成分について、養命酒中央研究所の鈴木和重研究員が解説します。

ビワの実も葉も薬効成分たっぷり!

養命酒中央研究所

鈴木和重研究員

中国原産のビワはバラ科の常緑高木で、日本では比較的温暖な地域で広く栽培され、葉っぱの形が楽器の琵琶(びわ)に似ていることから、その名がつけられたと言われています。薬用には主に乾燥した葉(琵琶葉)や果実を利用しますが、中国の古い医学書には、その他に種子(琵琶仁、琵琶核)、花(琵琶花)、根(琵琶根)などの利用についても記載されています。

ビワの葉(琵琶葉)には咳を鎮めたり、痰を除いたり、胃を丈夫にしたり、体の余分な水分を排泄したりする作用があり、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)という漢方処方にも配合され、鼻づまりの解消や鼻の炎症を鎮めるために用いられます。

また、民間的にはビワの葉を煎じた汁を皮膚炎やあせもに湿布したり、浴用料として用いたりします。江戸時代には、ビワの葉にカッコウ、木香、呉茱萸(ごしゅゆ)、肉桂、甘草、莪朮(がじゅつ)などの生薬を配合した「琵琶葉湯」が暑気払いに用いられたと言われています。この琵琶葉湯は京都烏丸を発祥として全国に広まり、江戸の地では庶民の夏の飲み物として重宝されたようです。

食用としておいしい黄橙色の果実もまた、葉と同様に咳を鎮めるために用いられます。ビワの葉に比べると果実の薬効に関する科学的な記述はそれほど多くありませんが、近年、成分の解明が進み、糖分やビタミン・ミネラル類などの栄養成分だけでなく、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素であるビタミンAに変換されるβ−カロテンや抗酸化性の期待できるポリフェノール類が多く含まれていることが分かりました。特に、ポリフェノール含量は比較的多く含まれるブドウの巨峰と同程度と言われています。

ビワの果実は皮をむいてしばらく置くと褐色に変色してしまいますが、この反応もポリフェノール類と酸化酵素によるものです。変色とともに抗酸化性のあるポリフェノール類も減ってしまいますので、なるべく新しいうちにおいしく、効果的にいただきたいものです。ポリフェノール類には動脈硬化に関係する酸化LDLの生成を抑える効果があることも報告されており、生活習慣病予防にも寄与する可能性もあります。

なお、弊社では「養命水」とビワの葉を含む和漢植物エキスを配合した化粧水やハンドクリームを商品化しています。

ビワ葉エキスを配合した

ハンドクリーム

日本では江戸中期ごろから南房総でビワ栽培が始まり、それが江戸に出回っていたようです。江戸後期には、今の長崎県茂木町に住む女性が中国商船から持ち込まれた中国原産の「唐ビワ」を食べ、その種を自宅の庭にまいたことから、西日本を代表する品種「茂木ビワ」が広まったといわれています。江戸時代に端を発するビワの主産地は、今も長崎県と千葉県が2トップで日本のビワ収穫量の約半数を占めています。近年は、茂木ビワとの交配などでさまざまな品種がつくられているので、いろいろ食べ比べてみてはいかがでしょう。