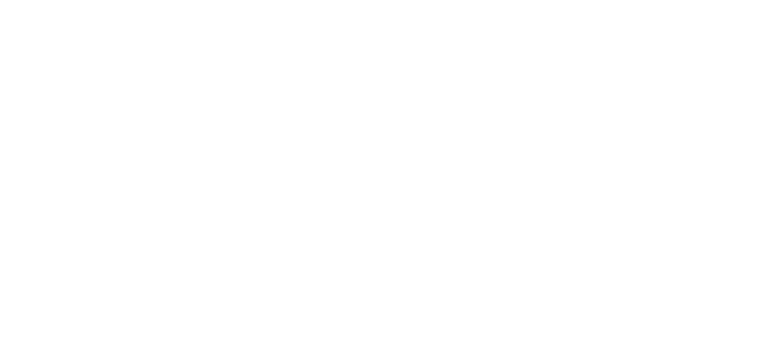

東洋医学では、健康な体に必要な要素を「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の3つで表します。この3つは互いに影響しあい、全てのバランスが整ってはじめて健康が保たれると考えています。

「かさかさタイプ」とは、体全体に潤いを与え体温を調節する働きのある「水(すい)」が不足して、体に余分な熱がこもっている体質のこと。

そのため、ほてりやのぼせが起こりやすく、水分不足による便秘を招く可能性も。さらに、粘膜の分泌力が弱まり、胃腸の働きが低下しやすくなります。

このタイプの方は、不足する「水(すい)」を補い、血行を促すことで、

全身に潤いを与えましょう。

「プチ断食」で胃腸を休めて

血行も促進

胃腸の働きが低下しやすいので、暴飲暴食しがちな年末年始は消化不良に要注意。食べ過ぎた翌日は朝食を控える「プチ断食」で胃腸を休め、機能を回復させましょう。さらに、内臓に集まった血液がリセットされ、血行促進効果も。

こまめなうがいで

インフルエンザ対策

胃腸機能が低下すると、インフルエンザウイルスへの免疫力も低下します。ウイルスは乾燥を好むので、血行促進効果も期待できるうがいでのどを潤す習慣を。殺菌作用のある緑茶うがいや、抗ウイルス作用のあるハーブ「クロモジ」などの素材にも注目してみてください。

発汗作用のある唐辛子などのスパイスは、体の水分を奪ってしまうのでかさかさタイプにはおすすめできません。

体内の「水(すい)」が不足しているため、

胃腸などの粘膜の分泌が弱まる

胃腸機能が低下し、

胃もたれなどの症状を引き起こす

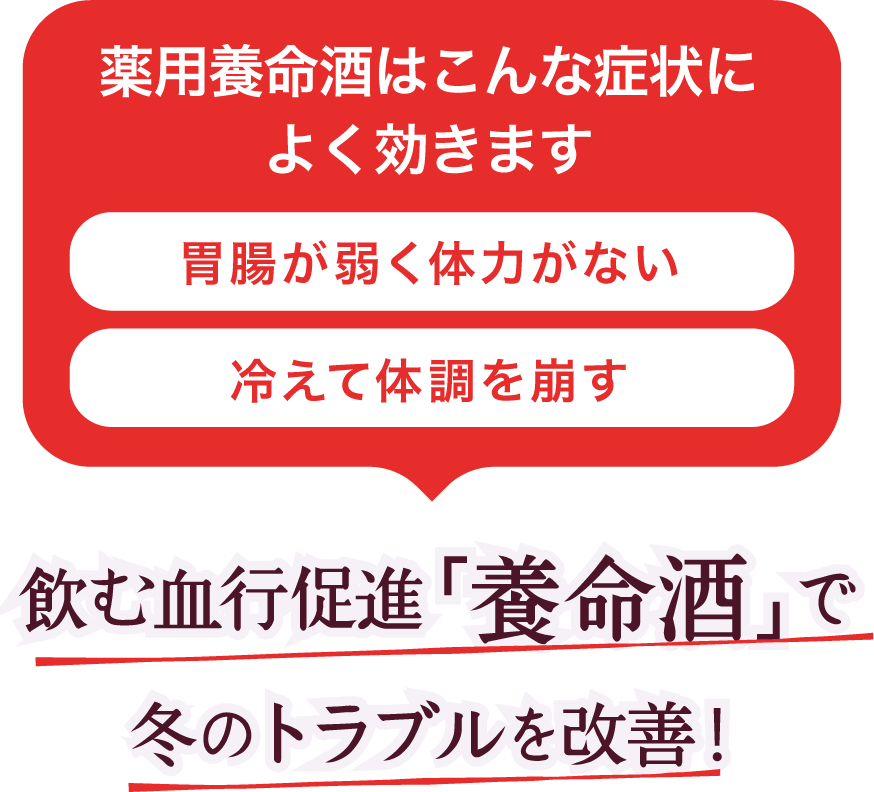

「薬用養命酒」で

血行を改善し

胃腸の働きを整える

薬用養命酒は、14種類の生薬をお酒によって効率よく抽出しているため、水分不足で働きの弱った胃腸からも生薬の成分をしっかり吸収することができます。また、生薬の薬効成分とともに栄養が体内を巡ることで、体の内側から温まり、胃腸不調を改善します。また、服用を継続することで、冬のつらい不調を改善し、体の機能を高めて健康な体に導いていきます。

冷え症・

胃腸虚弱を

改善します

第2類医薬品

【効能】次の場合の滋養強壮 冷え症・肉体疲労・食欲不振・血色不良・胃腸虚弱・虚弱体質・病中病後【用法・用量】成人:1回20mL 1日3回

食前又は就寝前に服用してください。

毎日のお食事前に養命酒を。血行がよくなり胃腸の働きが整うので、効率よく水分を吸収できるようになります。なお、食事中の水分は、あたたかい飲み物がおすすめ。

「気」や「血」の

巡りを整える働きをもつ生薬

鬱金 ウコン

血流を整え、新陳代謝を促進して体の機能を整える

益母草 ヤクモソウ

ルチンなどの有効成分が含まれ、血行を促す。

紅花 コウカ

血流を促し冷えを改善。血色を良くする効果がある。

烏樟 ウショウ

自律神経の緊張を調整し、からだ全体のバランスを回復させる。

血行を促進し、

体を温める働きをもつ生薬

桂皮 ケイヒ

冷えを抑え、体を温める作用がある。健胃薬として食欲不振などにも用いられる。

丁子 チョウジ

消化促進のほか、保温作用なども認められている。

その他の含まれる生薬

淫羊藿 インヨウカク

人参 ニンジン

芍薬 シャクヤク

地黄 ジオウ

肉蓯蓉 ニクジュヨウ

杜仲 トチュウ

防風 ボウフウ

反鼻 ハンピ