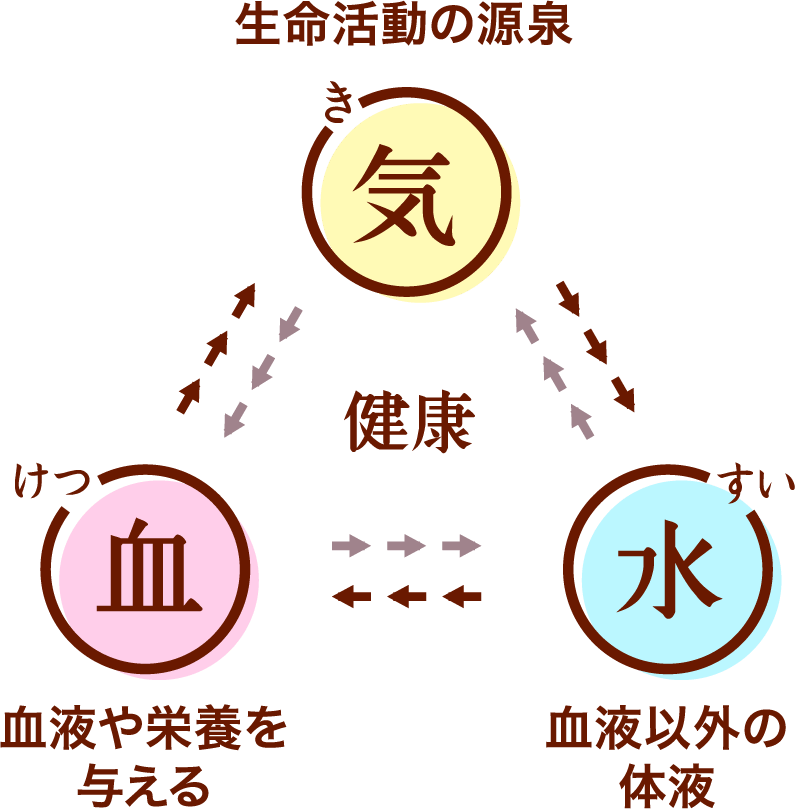

東洋医学では、健康な体に必要な要素を「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の3つで表します。この3つは互いに影響しあい、全てのバランスが整ってはじめて健康が保たれると考えています。

「ぐったりタイプ」とは、生命エネルギーである「気(き)」が不足している体質のこと。気(き)が足りていないため疲れや倦怠感が出やすく、さらに熱をつくるエネルギーも不足するため、体が冷えやすい傾向にあります。

また、気(き)をつくる胃腸の機能も低下するため、栄養が十分に吸収できなくなり、ますますエネルギーが不足するといった負のスパイラルに陥りやすい特徴も。

このタイプの方は、全身に栄養を届ける血の巡りを強化することで、

エネルギーをつくりだす力を取り戻しましょう。

腹巻きで胃腸を

しっかり温める

エネルギー不足で熱をつくり出す力が弱まり、体全体が冷えやすくなります。まずは、「気(き)」をつくり出す胃腸を冷やさないように。おすすめは腹巻き。胃腸が弱っているときは、背中の筋肉が凝っている場合もあるので、腹巻きで胃腸だけでなく、背中もしっかり温めましょう。

熱めのお風呂で

疲労回復

全身が冷えることで血行が悪化するため、疲労物質が蓄積して肉体疲労や慢性疲労が出やすくなります。疲労回復にもっとも有効なのがお風呂。冬場は上半身が冷える半身浴よりも、40度以上のやや熱めのお湯で5分間ほど、肩までしっかり浸かる全身浴がおすすめです。

エネルギー(気)は眠っている間に蓄えられるので、睡眠不足はもってのほか。最低8時間は睡眠時間を確保しましょう。

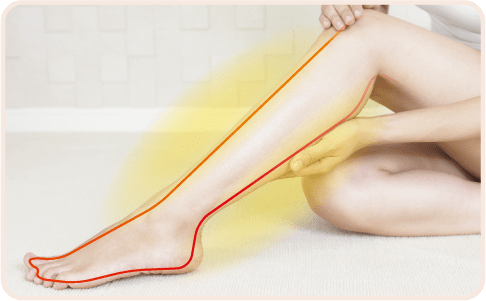

エネルギー(気)の不足により、

熱をつくる機能が低下

冷えによる血行不良から

全身冷えや疲れなどの症状を引き起こす。

「薬用養命酒」で

血行を改善し

エネルギーを補う

14種類の生薬をお酒によって効率よく抽出している養命酒は、働きの弱った胃腸からも生薬の成分をしっかり吸収することができるため、体質的に不足している「気(き)」を補います。

さらに、生薬の薬効成分が全身に行きわたることで新陳代謝が高まり、エネルギーの産生が促進されます。また、服用を継続することで、冬のつらい不調を改善し、体の機能を高めて健康な体に導いていきます。

肉体疲労・

胃腸不調を

改善します

第2類医薬品

【効能】次の場合の滋養強壮 冷え症・肉体疲労・食欲不振・血色不良・胃腸虚弱・虚弱体質・病中病後【用法・用量】成人:1回20mL 1日3回

食前又は就寝前に服用してください。

食欲がないときには、食前に養命酒を。胃腸の働きが活発になることで、低下していた食欲を正常に戻していきます。

「気」を補い、

体の機能を高める生薬

人参 ニンジン

漢方薬の王様と呼ばれ「強壮剤」の代名詞的存在。胃腸の消化機能を活性化し、身体の活力を高め、疲労回復に効果がある。

芍薬 シャクヤク

栄養状態を改善する。緊張を緩めて血流を促す作用がある。

桂皮 ケイヒ

冷えを抑え、体を温める作用がある。健胃薬として食欲不振などにも用いられる。

血行を促進し、

体を温める働きをもつ生薬

丁子 チョウジ

消化促進のほか、保温作用なども認められている。

その他の含まれる生薬

地黄 ジオウ

肉蓯蓉 ニクジュヨウ

杜仲 トチュウ

防風 ボウフウ

反鼻 ハンピ

烏樟 ウショウ

紅花 コウカ

益母草 ヤクモソウ

鬱金 ウコン