これらの症状に当てはまる方は、慢性的な疲れによる胃腸不調かもしれません。働き過ぎや寝不足が続くことで、慢性的に疲れが蓄積されると、元々の体質や体力に関わらず胃腸不調が現れやすくなります。

胃腸の機能が低下すると困るのは、他の臓器にも影響を与え、体全体のだるさやむくみなども起こりやすくなること。東洋医学の教科書ともいえる古典の医書『黄帝内経素問』には「胃なる者は五臓の本なり」と記され、「胃腸の元気=全身の元気」であるとしています。また、昔から元気な人を「ガッツがある人」といいますが、「ガッツ(guts)」とは英語で胃腸のこと。つまり、元気な人ほど強い胃腸をもっていることを表しています。胃腸をケアすることは、体全体の健康を維持する上でとても重要といえます。

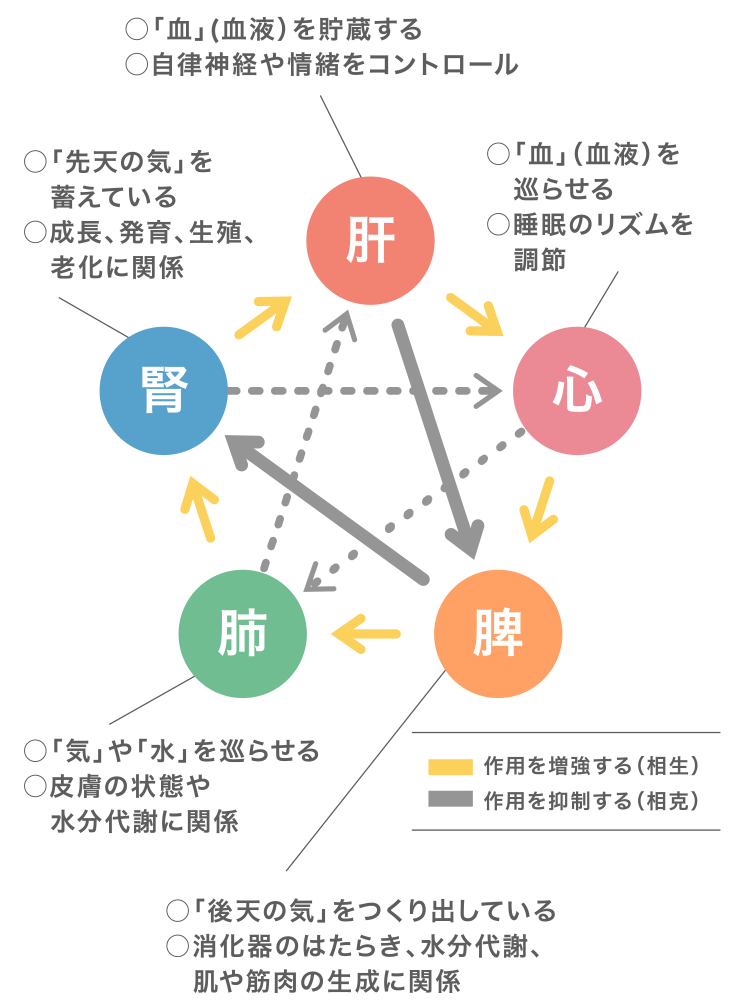

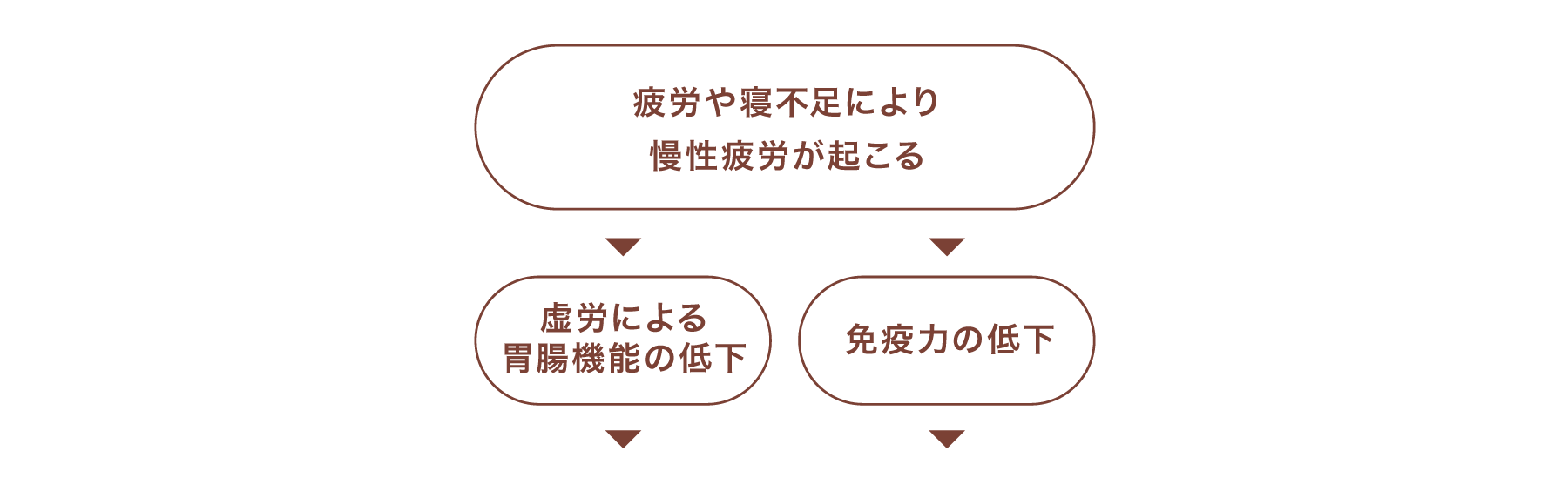

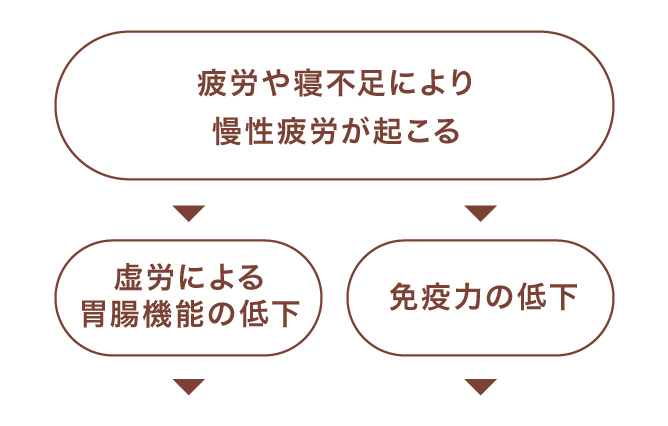

東洋医学では、人の体を5つの機能に分け、それを1つのつながりとしてみていきます。五臓の中でも胃腸(脾)は、元気の源、元気の「気(エネルギー)」が作られる場所と考えられています。そのため、慢性疲労では胃腸の働きも悪くなり、胃もたれや胃が働いていないといった胃腸症状が現れます。また、胃腸(脾)は免疫力と関連しているため、胃腸機能の低下から免疫力も低下するため、風邪をひきやすくなります。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

慢性的な疲れにより胃腸の働きが低下している場合は、まずは不足しているエネルギーを補い、体の巡りをよくすることが、胃腸の根本的なケアにつながる。ケアの順番が大切です。

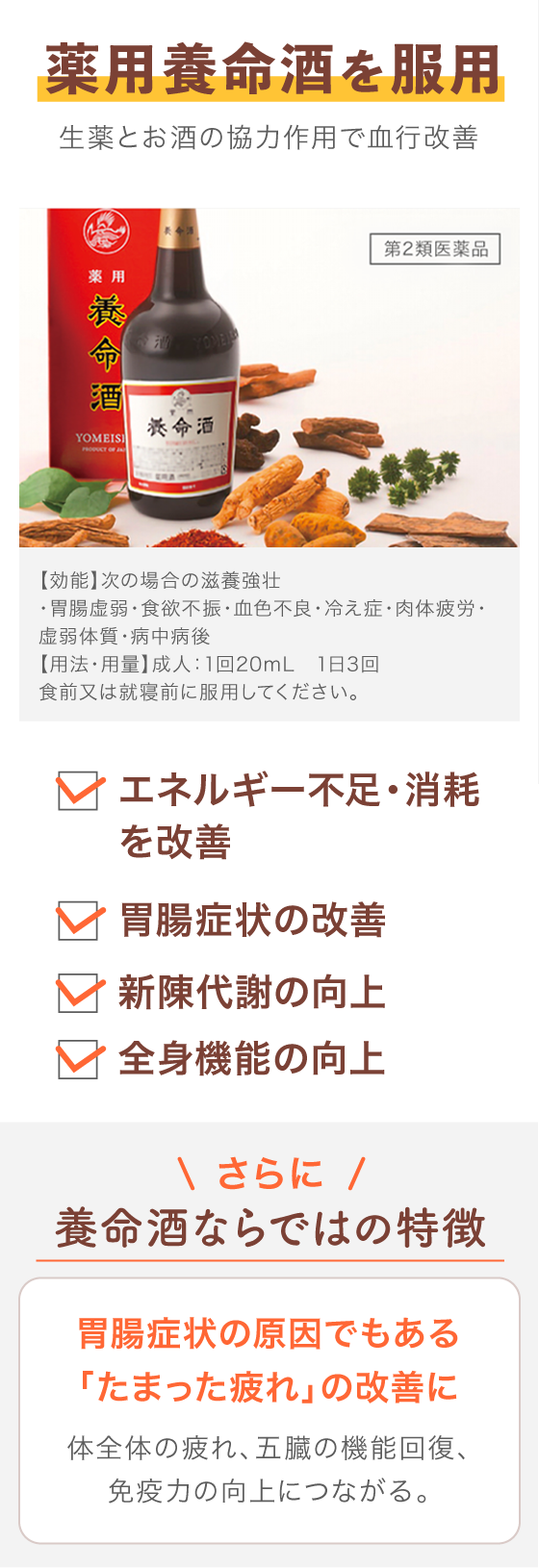

薬用養命酒は、14種類の生薬がお酒によって効率よく抽出され、かつ少量のお酒は血行をよくして体をあたためる効果があるため、弱った胃腸からも生薬の薬効成分が効率よく吸収されます。その結果、日頃の疲れにより消耗したエネルギー(気)を補い、低下した免疫力を高めてくれます。

さらに、服用を継続することで、今現れている不調や症状の改善だけでなく、体全体の機能を高めて肉体疲労を回復させ、本来の健康状態へ導きます。

「補う」はたらき

低下した働きを補う

「巡らせる」はたらき

疲労によって滞った

「気(エネルギー)」を巡らせる