これらの症状に当てはまる方は、元来、胃腸が弱い体質(胃腸虚弱)といえます。

子どもの頃から胃腸が弱いので、食が細い、胃もたれしやすい等の症状を自覚していることが多いのも特徴です。

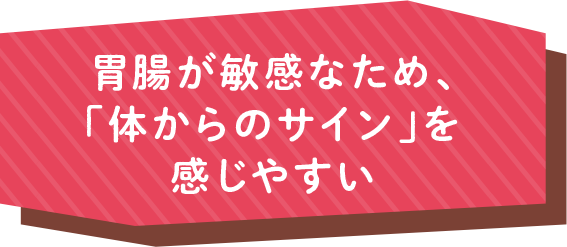

胃腸は「変化」が起こると不調を起こしやすい臓器。その「変化」に対しては、胃腸虚弱の人の方が敏感に反応する傾向にあります。季節の変わり目や気温の変動によって様々な症状が現れやすいのですが、これは悪いことばかりではありません。胃腸からのサインに細やかに対応することができ、結果としてメンテナンスの行き届いた状態にすることが可能なのです。ただし、胃腸からのサインに細やかに対応することが必要であることを心得ましょう。

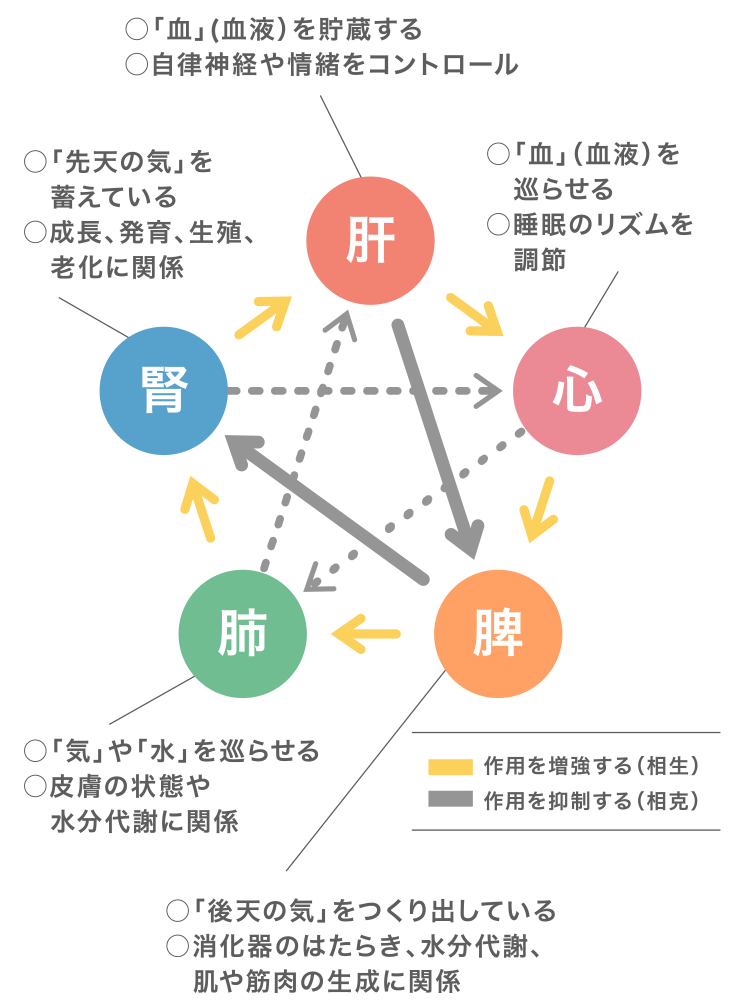

東洋医学では、人の体を5つの機能に分け、それを1つのつながりとしてみていきます。五臓の中でも胃腸(脾)から、元気の源、元気の「気(エネルギー)」が作られると考えられています。そのため、もともと胃腸が弱い体質の人はエネルギー(気)を生み出しにくい体質であるため、免疫力も低く、風邪をひきやすいと考えられます。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

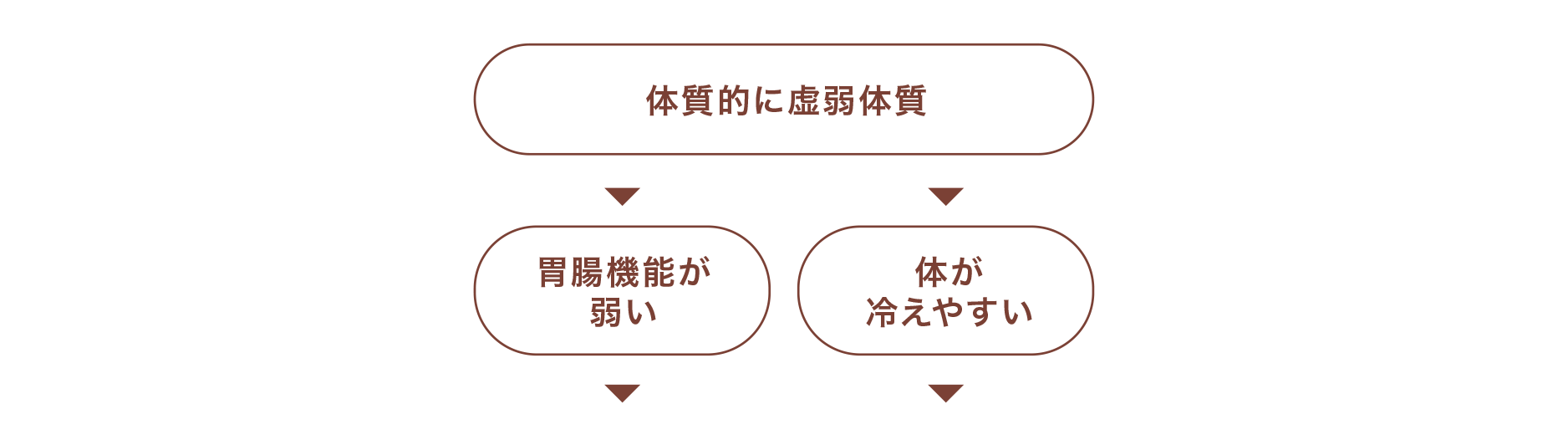

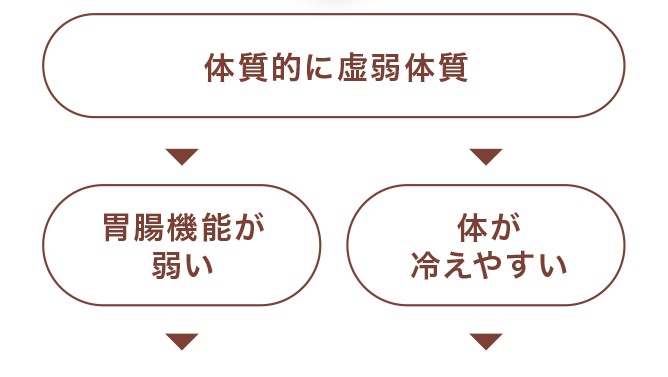

このタイプの人は、胃腸の機能がもともと弱いので、食事をする際は、常に胃腸がゆとりを持って働けるよう、特に「腹八分目」を心掛けることが大切です。また、胃腸は冷えに弱い臓器。胃腸虚弱の体質の人は、冷えやすい体質でもあるので、体を温めることも心がけましょう。

薬用養命酒は、14種類の生薬がお酒によって効率よく抽出され、かつ少量のお酒は血行をよくして体をあたためる効果があるため、体質的に働きの弱い胃腸からも生薬の成分が効率よく吸収されます。その結果、消化不良や食欲不振、冷えを改善し、栄養や体力不足を補います。

さらに、服用を継続することで、今現れている不調や胃腸症状の改善だけでなく、体質的に不足しているエネルギー(気)を養って、体の機能を高め、健康体へ導きます。

「補う」はたらき

体力や体質に不足を補う