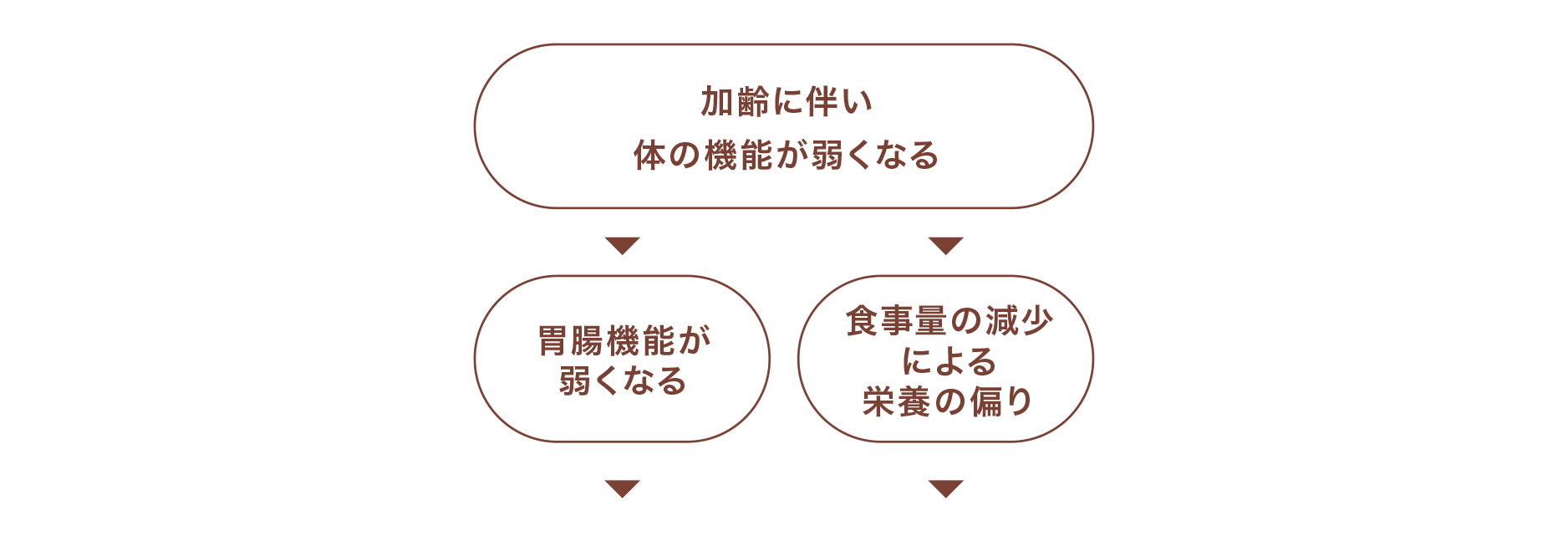

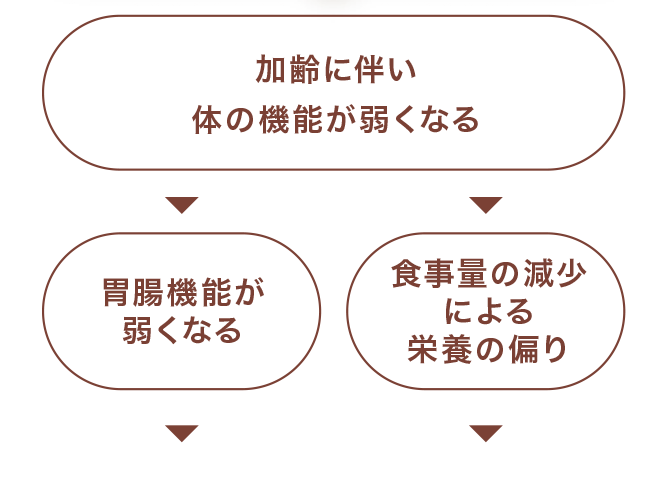

これらの症状に当てはまる方は、加齢による胃腸の働きの低下が原因の胃腸不調だと考えられます。

50代を過ぎると自然に胃腸の働きが弱まるため、検査で異常がなくても胃腸症状が現れやすくなります。

東洋医学では、加齢により体質的に丈夫で疲れにくい「実」から、体質的に弱く疲れやすい「虚」に変化していくと考えられています。胃腸の機能も加齢に伴い「実」から「虚」へ変化するため、胃腸の働きも弱くなってきます。また、胃腸は、日々のエネルギー(気)をつくり出すと考えられていますが、加齢に伴い胃の機能が弱くなると、エネルギー(気)が減少し、これも老化につながるとされています。

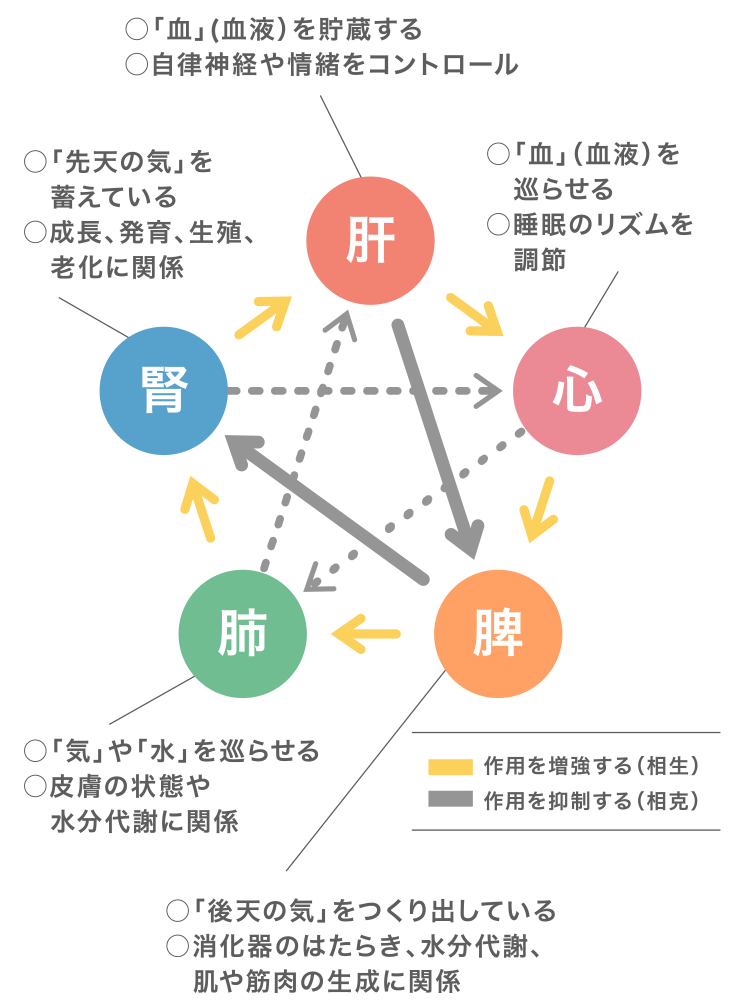

東洋医学では、人の体を5つの機能に分け、それを1つのつながりとしてみていきます。五臓の中でも「脾(胃腸)」は、老化に関係する「腎」(腎臓の働きだけでなく、成長、生殖、老化に関わる)にも深く関係があるとされるので、胃腸の不調を放置していると老化が加速するとも考えられます。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

このタイプは、働きが低下した胃腸に負担をかけないよう、食べ方の工夫をすることが大切。食欲の低下により栄養が偏らないようバランスよくしっかり食べることを心がけましょう。

薬用養命酒は、14種類の生薬がお酒によって効率よく抽出され、かつ少量のお酒は血行をよくして体をあたためる効果があるため、弱った胃腸からも生薬の薬効成分が効率よく吸収されます。そのため、少ない食事量でも、肉や魚、野菜などをバランスよくかつ美味しく食べられるようになり、栄養の偏りを改善。

さらに、服用を継続することで、今現れている不調や消化・吸収力の改善だけでなく、加齢により減少しているエネルギー(気)を養って、体の機能を高め、健康な体に導いていきます。

「補う」はたらき

体力や体質に不足を補う

「温める」はたらき

「巡らせる」はたらき

加齢による滞りを促す