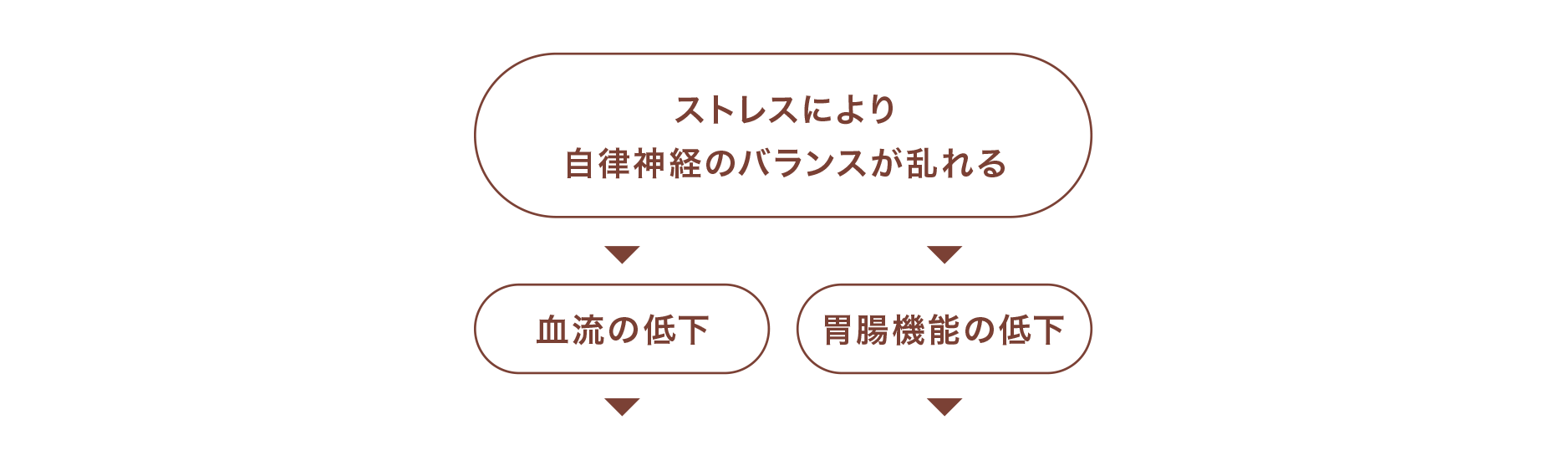

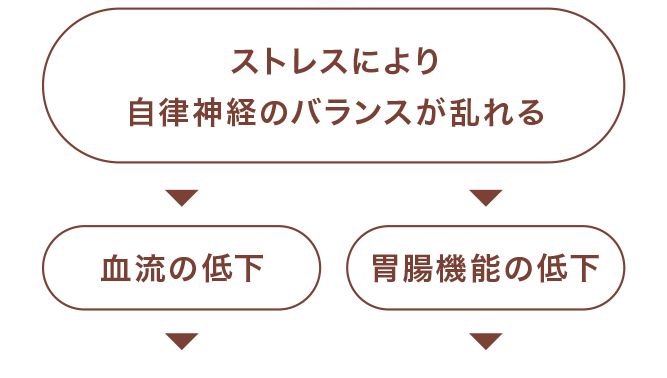

これらの症状に当てはまる方は、ストレスによる自律神経の乱れが原因の胃腸不調だと考えられます。

自律神経の乱れから、過食や食欲の低下などの胃腸の症状だけでなく、肩こりや肌荒れなどの症状も起こりやすくなります。

疲労・寝不足、寒さ・暑さ、不安・悩みなどがあると、食欲がない、胃がもたれる、胃が痛くなる、お腹を壊しやすい…といった症状が起こるように、胃腸はストレスに大きく影響を受けます。

なぜなら、胃腸の働きには、自律神経が大きく関係しているから。食べ物の消化に欠かせない胃腸の分泌や栄養の吸収、老廃物の排泄など、胃腸のあらゆる働きに自律神経がかかわっているため、ストレスと胃腸のトラブルは密接にかかわっているのです。

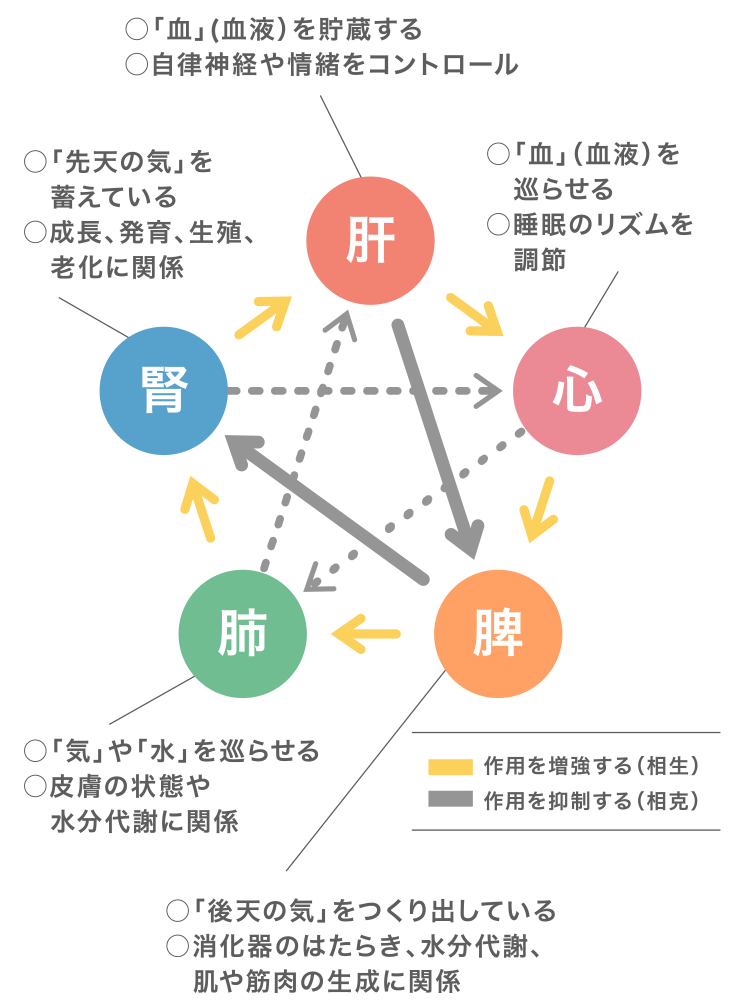

東洋医学では、人の体を5つの機能に分け、それを1つのつながりとしてみていきます。五臓の中でもストレスにより自律神経を調整する「肝」が乱れると、相互関係をもつ「脾」に悪影響を及ぼします。「脾」は胃腸に関わっており、東洋医学の世界でも胃腸に影響を及ぼすことが示されているのです。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

五臓はそれぞれがバラバラに機能しているのではなく、相互に関係を持ちながら働いている。

東洋医学では作用を増強するアクセルの関係を「相生(そうせい)」、逆に作用を抑制するブレーキの関係を「相克(そうこく)」という。

このタイプは、働きが低下した胃腸に負担をかけないよう、食べ方の工夫をすることが大切。食欲の低下により栄養が偏らないようバランスよくしっかり食べることを心がけましょう。

薬用養命酒は、14種類の生薬がお酒によって効率よく抽出され、かつ少量のお酒は血行をよくして体をあたためる効果があるため、胃腸の働きを改善するたけでなく、その背後にある自律神経の乱れも整えていきます。

さらに、服用を継続することで、今現れている胃腸症状だけでなく、冷え症や血色不良も改善し、胃腸から体全体を健康にしていきます。

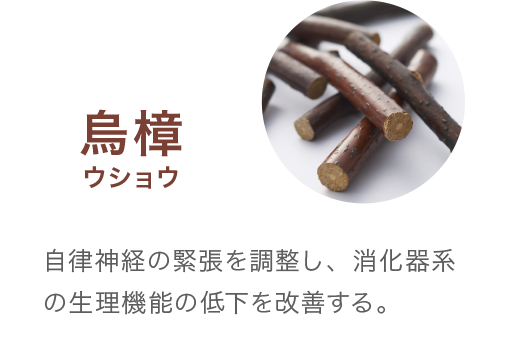

「巡らせる」はたらき

自律神経の乱れによる滞りを促す

「補う」はたらき

低下した働きを補う